आपातकाल के कुछ तथ्य

- कांग्रेस ने 20 जून, 1975 के दिन एक विशाल रैली का आयोजन किया तथा इस रैली में देवकांत बरुआ ने कहा था, “इंदिरा तेरी सुबह की जय, तेरी शाम की जय, तेरे काम की जय, तेरे नाम की जय” और इसी जनसभा में अपने भाषण के दौरान इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि वे प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं देंगी।

- जयप्रकाश नारायण जी रामलीला मैदान पर विशाल जनसमूह के सम्मुख 25 जून, 1975 को ने कहा, “सब विरोधी पक्षों को देश के हित के लिए एकजुट हो जाना चाहिए अन्यथा यहाँ तानाशाही स्थापित होगी और जनता दुखी हो जायेगी।” लोक संघर्ष समिति के सचिव नानाजी देशमुख ने वहीँ पर उत्साह के साथ घोषणा कर दी, “इसके बाद इंदिराजी के त्यागपत्र की मांग लेकर गाँव-गाँव में सभाएं की जायेंगी और राष्ट्रपति के निवास स्थान के सामने 29 जून से प्रतिदिन सत्याग्रह होगा।” उसी संध्या को जब रामलीला मैदान की विशाल जनसभा से हजारों लोग लौट रहे थे, तब प्रत्येक धूलिकण से मानो यही मांग उठ रही थी कि “प्रधानमंत्री त्यागपत्र दें और वास्तविक गणतंत्र की परम्परा का पालन करें।” (प्र.ग. सहस्त्रबुद्धे, मानिकचंद्र वाजपेयी, आपात्तकालीन संघर्ष-गाथा (1975-1977), पृष्ठ 1)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आपातकाल

नई दिल्ली स्थित दीनदयाल शोध संस्थान में 15-16 मार्च 1975 के दिन, संविधान में आपातस्थिति और लोकतंत्र विषय पर परिचर्चा आयोजित की गईं थी। इस परिचर्चा में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री कोका सुब्बाराव ने कहा था, “एक स्थिति ऐसी आ सकती है जब संवैधानिक प्रजातंत्र को नष्ट करने के लिए राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल एक हो जाएँ।” (रिवोक एमरजेंसी, दीनदयाल संस्थान, पृष्ठ 17) तब किसे पता था कि केवल तीन महीने बाद ही ऐसी स्थिति आ जायेगी। (प्र.ग. सहस्त्रबुद्धे, मानिकचंद्र वाजपेयी, आपात्तकालीन संघर्ष-गाथा (1975-1977), पृष्ठ 40)

- 4 जुलाई, 1975 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया।

- लोक संघर्ष समिति की स्थापना। लो. सं. समिति द्वारा आयोजित आपातकाल विरोधी संघर्ष में, 1 लाख से भी ज्यादा स्वयंसेवकों का सत्याग्रह तथा कारावास।

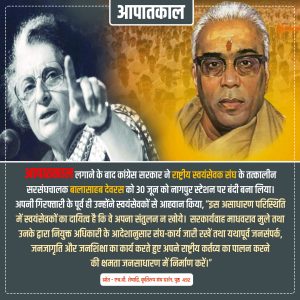

- सरसंघचालक बालासाहब देवरस को 30 जून को ही नागपुर स्टेशन पर बंदी बना लिया गया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के पूर्व ही आह्वान किया, “इस असाधारण परिस्थिति में स्वयंसेवकों का दायित्व है कि वे अपना संतुलन न खोये। सरकार्यवाह माधवराव मुले तथा उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी के आदेशानुसार संघ-कार्य जारी रखें तथा यथापूर्व जनसंपर्क, जनजागृति और जनशिक्षा का कार्य करते हुए अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करने की क्षमता जनसाधारण में निर्माण करें।”

- आपातकाल के दौरान सत्याग्रह करने वाले कुल 1,30,000 सत्याग्रहियों में से 1,00,000 से अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे।

- मीसा के अधीन जो 30,000 लोग बंदी बनाए गए, उनमें से 25000 से अधिक संघ के स्वयंसेवक थे।

- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 कार्यकर्ता अधिकांशतः बंदीग्रहों और कुछ बाहर आपातकाल के दौरान बलिदान हो गए। उनमे संघ के अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख श्री पांडुरंग क्षीरसागर भी थे। (H॰V॰ Sheshadri, Kratiroop Sangh Darshan, p. 492)

संघ कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह

- 9 अगस्त, 1975 को मेरठ नगर में सत्याग्रह किया गया। उसी दिन मुज्जफरपुर में जगह जगह जोरदार आवाज़ करने वाले पटाखे फोड़े गए।

- 15 अगस्त, 1975 को लाल किले पर जब प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए माइक की ओर बढ़ी उसी समय जनता के बीच से 50 सत्याग्रहियों ने नारे लगाए और पर्चे बाटे।

- 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के सामने महात्मा गांधी की समाधि पर सत्याग्रह किया।

- 28 अक्टूबर, 1975 को राष्ट्रमंडल सांसदों का एक दल जब दिल्ली आया था, तब कार्यकर्ताओं ने उन्हे आपातकाल विरोधी साहित्य वितरित किया।

- 14 नवंबर, 1975 को प्रधानमंत्री के सामने नेहरू की समाधि के पास आपातकाल के विरोध में नारे लगाए गए।

- 24 नवंबर 1975 को अखिल भारतीय शिक्षक सम्मेलन में प्रधानमंत्री के सामने मंच पर जाके सत्याग्राहियों ने पर्चे बांटे और तानाशाही के विरोध में नारे लगाए।

- 7 दिसम्बर, 1975 को ग्वालियर में महान संगीतज्ञ तानसेन की समाधि पर भारी सत्याग्रह किया गया। उस दिन रजत जयंती के कार्यक्रम का आयोजन था।

- 12 दिसम्बर, 1975 को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद की मूर्ति के सामने सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा सत्याग्रह किया गया।

- बंबई की मिलों में मजदूरों द्वारा सत्याग्रह किया गया। (मोहनलाल रुस्तगी, आपातकालीन संघर्ष गाथा, पृष्ठ 35-36)

आपातकाल के विरोध में संघ की भूमिका

- सभी प्रकार की संचार व्यवस्था, यथा-समाचार-पत्र-पत्रिकाओं, मंच, डाक सेवा और निर्वाचित विधान मंडलो को ठप्प कर दिया गया। प्रश्न था इसी स्थिति में जन आंदोलन को कौन संगठित करे ? इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था। संघ का देश भर में शाखाओं का अपना जाल था और वही इस भूमिका को निभा सकता था। संघ ने प्रारम्भ से ही जन से जन के संपर्क की प्रविधि से अपना निर्माण किया है। जन संपर्क के लिए वह प्रेस अथवा मंच पर कभी भी निर्भर नहीं रहा। अतः संचार माध्यमों को ठप्प करने का प्रभाव अन्य दलों पर तो पड़ा, पर संघ पर उसका रंचमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। अखिल भारतीय स्तर के उसके केन्द्रीय निर्णय, प्रांत, विभाग, जिला और तहसील के स्तरो से होते हुए गाँव तक पहुच जाते हैं। जब आपात घोषणा हुई और जब तक आपातकाल चला,उस बीच संघ की यह संचार व्यवस्था सुचारु ढंग से चली। भूमिगत आंदोलन के ताने-बाने के लिए संघ कार्यकर्ताओं के घर महानतम वरदान सिद्ध हुए और इसके कारण ही गुप्तचर अधिकारी भूमिगत कार्यकर्ताओं के ठोर ठिकाने का पता नहीं लगा सके। (H॰V॰ Sheshadri, Kratiroop Sangh Darshan, pp. 486-87)

- श्री जयप्रकाश नारायण ने अपनी गिरफ्तारी से पूर्व लोक संघर्ष समिति का आंदोलन चलाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता श्री नानाजी देशमुख को ज़िम्मेदारी सौपी थी।

- जब नानाजी देशमुख गिरफ्तार हो गए तो नेतृत्व की ज़िम्मेदारी श्री सुंदर सिंह भण्डारी को सर्वसम्मति से सौपी गयी।

- आपातकाल लगाने से उत्पन्न हुई परिस्थिति से देश को सचेत रखने के लिए तथा जनता का मनोबल बनाए रखने के लिए भूमिगत कार्य के लिए संघ के निम्न कार्यकर्ता तय किए गए :

- नागरिक स्वातंत्र्य के मोर्चे के लिए मा॰ रज्जू भय्या,

- आचार्य सम्मेलन के मोर्चे के लिए डॉ आबाजी

- विदेशों में संपर्क के लिए बाला साहब भिड़े, चमनलाल जी, जगदीश मित्र सूद तथा केदारनाथ साहनी

- राजनीतिक क्षेत्र के लिए रामभाऊ गोडबोले, सुंदर सिंह भण्डारी, ओम प्रकाश त्यागी तथा उत्तम राव पाटिल

- कॉमन वैल्थ कॉन्फ्रेंस के लिए जगन्नाथ राव जोशी

- कानूनी मोर्चे के लिए डॉ अप्पा घटाटे

- साहित्य निर्माण के लिए दिल्ली में भानुप्रताप शुक्ल तथा वेद प्रकाश भाटिया।

- साहित्य प्रकाशन तथा दिल्ली केन्द्रित संपर्क के लिए बापुराव मोघे

- धर्माचार्य संपर्क के लिए दादासाहब आपटे

- पत्र पत्रिकाओं से संपर्क के लिए जगदीश प्रसाद माथुर

- महिलाओं से संपर्क के लिए लक्ष्मीबाइ ‘मौसी जी’ केलकर (मोहनलाल रुस्तगी, आपातकालीन संघर्ष गाथा, पृष्ठ 24)

- अच्युत पटवर्धन ने लिखा है, “मुझे यह जानकार प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता राजनीतिक प्रतिरोध करनेवाले किसी भी अन्य समूह के साथ मिलकर, उत्साह और निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए, तथा घोर दमन और झूठ का सहारा लेने वाले पैशाचिक शासन का जो कोई भी विरोध कर रहे हों, उनके साथ खुल कर सहयोग करने और साथ देने के लिए तैयार थे। जिस साहस और वीरता के साथ पुलिस के अत्याचारों और उसकी नृशंसता को झेलते हुए स्वयंसेवक आंदोलन चला रहे थे,उसे देखकर तो मार्क्सवादी संसद सदस्य – श्री ए के गोपालन भी भावकुल हो उठे थे। उन्होने कहा था “कोई न कोई उच्चादर्श अवश्य है जो उन्हे ऐसे वीरोचित कार्य के लिए और त्याग के लिए अदम्य साहस प्रदान कर रहा है”। (इंडियन एक्सप्रेस के 9 जून, 1979)

- एमसी सुब्रमण्यम ने लिखा, “जिन वर्गों ने निर्भीक लगन के साथ यह कार्य किया, उनमे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विशेषतः उल्लेखनीय है। उन्होने सत्याग्रह का आयोजन किया। अखिल भारतीय संचार तंत्र को बनाए रखा। आंदोलन के लिए चुपचाप धन एकत्र किया। बिना किसी विघ्न बाधा के साहित्य वितरण की व्यवस्था की। कारागार में अन्य दलों और मतों के संगी बंदियों को सहायता प्रदान की। इस प्रकार उन्होने सिद्ध कर दिया कि स्वामी विवेकानंद ने देश में सामाजिक और राजनीतिक कार्य के लिए जिस सन्यासी सेना का आवाहन किया था, उसके वो सबसे निकटतम पात्र हैं। वह एक परंपरावादी क्रांतिकारी शक्ति है। (इंडियन रिवियू – मद्रास, अप्रैल 1977)

कम्युनिस्ट और आपातकाल

- सीपीआई ने आपातकाल को एक अवसर के रूप में देखा और स्वागत किया। सीपीआई नेताओं का मानना था कि वे आपातकाल को कम्युनिस्ट क्रांति में बदल सकते थे।

- सीपीआई ने 11वीं भटिंडा कांग्रेस में इन्दिरा गांधी द्वारा थोपे गए आपातकाल का समर्थन किया था। (Coalition Strategies and the Tactics of Indian Communism, p. 224)

संविधान के बारे में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिक्रिया

29 जुलाई, 1976 को इन्दिरा गांधी ने अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के समक्ष कहा, “यह संविधान नहीं है जो हमारे प्रगतिशील कदमों की बेड़ियाँ बन रहा है। यह तो न्यायपालिका है जो संविधान के प्रावधानों की व्याख्या कर बाधायें खड़ी कर रही है और हमे इसे परिवर्तित करना है।” कुछ महीनो बाद उन्होने फिर अपना यही मत दुहराते हुए कहा, “संविधान की कई बार विकृत व्याख्या की जाती है। अतः संविधान की ही व्याख्या को असंदिग्ध बनाना आवश्यक है।”

(मोहनलाल रुस्तगी, आपातकालीन संघर्ष गाथा (संक्षिप्त जानकारी), पृष्ठ 18)

शाह कमीशन रिपोर्ट

आपातकाल के दौरान विभिन्न प्रकार की ‘ज्यादतियों’ को जानने के लिए 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने 28 मई 1977 को शाह आयोग गठित किया जिसके अध्यक्ष जस्टिस जे सी शाह थे। आपातकाल में हुई ज्यादतियों की जांच के लिए बने शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट तीन भागों में दी। अंतिम भाग वाली रिपोर्ट अगस्त 1978 में सौंपी गई। अगर इस रिपोर्ट के सिर्फ आकार को ही लिया जाए तो इसके छह अध्याय, 530 पेज लोकतांत्रिक संस्थाओं और नैतिक मूल्यों के साथ हुर्ई हिेंसा की तीव्रता को दर्शाते हैं। यह रिपोर्ट शासन व्यवस्था के साथ की गई छेड़छाड़ और उसे पहुंचाए गए नुकसान पर चिंता भी व्यक्त करती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु इस प्रकार हैं :

- सभी पहलुओं की जांच करने के बाद शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिस वक्त आपातकाल की घोषणा की गई उस वक्त देश में न तो आर्थिक हालात खराब थे और न ही कानून व्यवस्था में किसी तरह की कोई दिक्कत।

- प्रधानमंत्री ने देश में आपातकाल अपनी इच्छानुसार लगाया और इस संबंध में उन्होंने अपने पार्टी के कुछ लोगो को छोड़कर किसी भी सहयोगी से विचार विमर्श तक नहीं किया।

- आपातकाल के दौर में आज़ादी के बाद देश के भीतर इतने बड़े पैमाने पर नेताओं की गिरफ्तारी पहली बार हुई थी। उन्हें हिरासत में रखने के लिए जेल अधिकारियों को पूर्व में कोई सूचना भी प्रदान नहीं की गयी थी।

- आपातकाल में गिरफ्तार किए गए ज़्यादातर सम्मानित और बुजुर्ग नेताओं को चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता थी जिसकी सुविधा जेल के अस्पतालों में मौजूद नहीं थी

- आयोग ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये अधिकारी अपनी नौकरी को बचाने और प्रोन्नती के लिए सरकार के गलत निर्णयों का साथ देते रहे।

- आयोग ने नसबंदी कार्यक्रम पर सरकार के रवैये को बेहद निराशाजनक करार देते हुए कहा कि पटरी पर रहने वाले और भिखारियों की जबरदस्ती नसबंदी की गई बल्कि ऑटो रिक्शा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए नसबंदी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था।

- आयोग ने माना सरकारी तंत्र का उपयोग कुछ लोगो को फायदा पहुचने के लिए किया गया।

शाह कमीशन प्रेस के संबंध में

- आपातकाल के बाद प्रेस पर हुई ज्यादती की जांच के लिए शाह आयोग ने जांच में पाया कि चीफ सेंसर ने प्रेस के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए, वो ज़रूरत से ज़्यादा थे।

- आयोग का तो यहाँ तक कहना था कि यह दिशा निर्देश DISIR (Defence and Internal Security of India Rules) के दायरे के तहत नहीं है।

- शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रतिदिन के कार्यों में सेंसरशिप का दखल दिशा-निर्देशों से भी कही ज़्यादा था।

- सेंसर के आदेश तानाशाही वाले होते थे।

- शाह कमीशन ने माना है कि सेंसरशिप सरकार विरोधी समाचारों को दबाने और सरकार तथा काँग्रेस के पक्ष में खबरे छपवाने के लिए लगाई गयी थी।

- आपातकाल के दौरान सरकारी संचार माध्यमों का भी खूब दुरुपयोग किया गया।

- आल इंडिया रेडियो को इन्दिरा गांधी के भाषणो को प्रसारित करने के आदेश दिये गए।

- सरकार से अलग राय रखने वाले अखबारों और पत्रिकाओं को विज्ञापन नहीं दिया गया। जबकि सरकार का प्रचार करने वाले अखबारों और पत्रिकाओं को खुले हाथों से विज्ञापन लूटाए गए। (अमरेन्द्र कुमार राय, पत्रकारिता का आपातकाल, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, पृष्ठ 47-48)