‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि’

संक्षिप्त परिचय

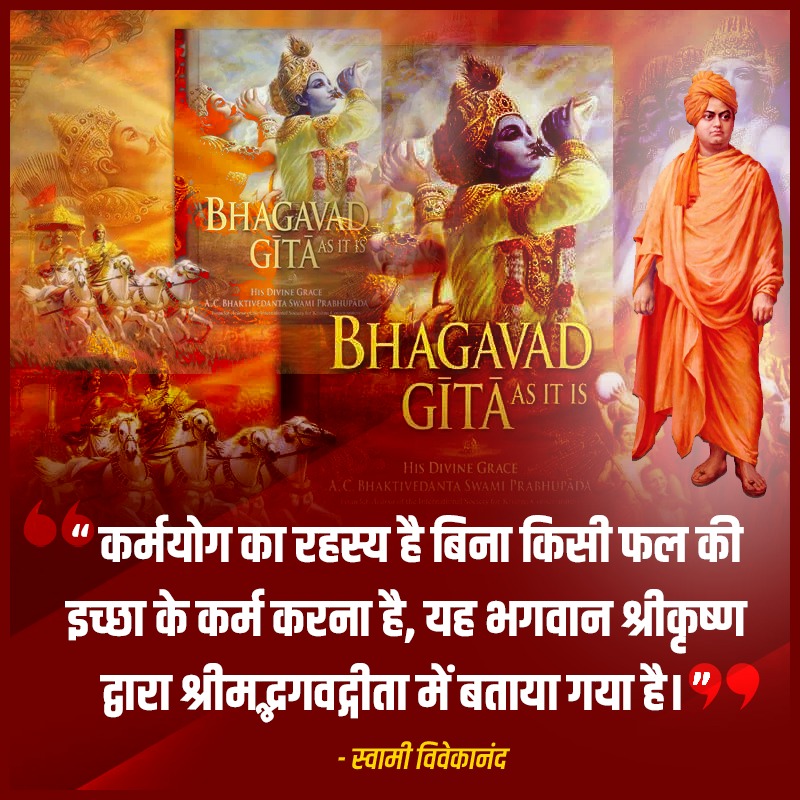

- ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ समस्त विश्व के लिए आध्यात्मिक दीप स्तम्भ है। अध्यात्म भारत की आत्मा है जो पूरे विश्व के लिए अनमोल उपहार है। ‘गीता’ भारतीय अध्यात्म की सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध ग्रन्थ है। ‘गीता’ का प्रभाव देशकाल की सीमाओं में आबद्ध नहीं हैं बल्कि वैश्विक पटल पर गीता का प्रभाव परिलक्षित होता है।वर्तमान में हताश निराश एवं कर्मपथ से विमुख हो रही युवा पीढ़ी के लिए ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ अँधेरे में एक रौशनी के समान है। ‘गीता’ में बताये रास्ते का अनुसरण कर आज की युवा पीढ़ी नैतिक मूल्यों का विकास कर समाज एवं देश के विकास में अपना योगदान दे सकती है। ‘गीता’ का सन्देश देश और काल से परे है। प्राचीन कालीन कृषि आधारित समाज से लेकर परवर्ती काल में वाणिज्य और उद्योग आधारित समाज तक और उसके बाद भी ज्ञान एवं तर्क आधारित समाज तक ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ की प्रासंगिकता हर युग में रही है और आगे भी बनी रहेगी।

- हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। बताया जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता के उपदेश निकले थे।

- पूरे विश्व भर में मात्र ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष गीता जयंती महोत्सव (मोक्षदा एकादशी) 11 दिसंबर 2024 को बुधवार के दिन है।

- ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ हिंदू धर्म की सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक है, जो विश्व भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई गीता में 700 श्लोक हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मोह में फंसता देख उनके कर्म और कर्तव्य से अवगत कराया और जीवन की वास्तविकता से उनका सामना करवाया उन्होंने अर्जुन की सभी शंकाओं को दूर किया उनके बीच हुआ यह संवाद ही ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ है। जो आज भी लोगों को सही-गलत में फर्क समझने एवं जीवन को ठीक तरीके से जीने का तरीका सिखाती है। पौराणिक मान्यताओं और विद्वानों की कालगणना के अनुसार भगवान कृष्ण ने गीता 5160 वर्ष पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था।

- दुनिया की महान विभूतियों द्वारा प्रायः ‘गीता’ का उल्लेख किया जाता है। इन महान हस्तियों का मानना है कि ‘गीता’ के माध्यम उन्हें अपने जीवन में मार्गदर्शन मिलता है। ‘भगवदगीता’ ने अनगिनत लोगों को प्रेरणा दी है और उनके जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी प्रेरणा का परिणाम है कि भगवदगीता का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है।

वैश्विक स्तर पर ‘गीता’ का प्रभाव

- मनुष्य का आज का जीवन जितनी सुविधाओं से परिपूर्ण है, उतना ही बेचैनी, हताशा, निराशा, दुःख, असफलता और परेशानियों से भरा हुआ है। पाश्चात्य देशों की वैज्ञानिक एवं भौतिक प्रगति ने मनुष्य के विकास का जो वातावरण खड़ा किया है, जो मानक बनाया है, वह आज अधूरा सा हो गया है, क्योंकि उसने मनुष्य के अंतर्मन को न समझकर मात्र बाहरी पहलुओं पर ही ध्यान दिया। आज का मनुष्य जो जीवन को आनंदमय बनाने की आकांक्षा रखता है उसका मार्ग उसके कर्म में ही निहित है और उसे अपने कर्म के, जीवन के रहस्य और मर्म को जानने के लिए श्रीमद्भगवद्गीता की शरण में जाना पड़ेगा। महात्मा गाँधी जी लिखते हैं कि, “निराशा के घने अन्धकार में जब मैं अकेला और असहाय हो जाता हूँ, और प्रकाश की एक भी किरण नहीं देख पाता हूँ, तब मैं भगवद्गीता की शरण में जाता हूँ, उसे उलट-पुलट कर एक श्लोक यहाँ एक श्लोक वहां पढ़ता हूँ। और गहन दुखों के क्षणों में भी मैं तुरंत मुस्कुराने लगता हूँ। मेरा जीवन बाह्य दुखों से भरा हुआ है; फिर भी मुझ पर उन दुखों का कोई गोचर तथा अमिट प्रभाव नहीं पड़ सका है। इसका एकमात्र कारण मैं भगवद्गीता को ही मानता हूँ।“ प्रसिद्ध दार्शनिक श्री अरविन्दों ने भी कहा है कि, “भगवद्गीता एक धर्मग्रन्थ व एक किताब न होकर एक जीवन-शैली है, जो हर उम्र के लोगों को अलग सन्देश और हर सभ्यता को अलग अर्थ समझाती है।”

- भगवतगीता का 82 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और इनमें से कम से कम 75 या अधिक विदेशी भाषाएं हैं। 2000CE के आंकड़ों के अनुसार, तमिल में गीता के 70, तेलुगु में 150, मराठी में 132, बंगाली में 384, फ्रेंच में 25, जर्मन में 28 और अंग्रेजी में 270 प्रकाशन हुए हैं। एक अनुमान के अनुसार आज विश्व की विभिन्न भाषाओं में लगभग 2000 अनुवाद और टिकाएं हैं। गीता के प्रकाशन के पीछे कोई मिशनरी उत्साह नहीं है। यह लोगों द्वारा गैर-हठधर्मिता दर्शन और संपूर्ण मानव जाति के चित्रण के प्रति उनके प्रेम के कारण किया गया है, इसके स्रोत हैं मुक्ति में परिणति। गीता की शाश्वत शिक्षाओं के लिए मूल आकर्षण ने पश्चिमी विद्वानों के प्रबुद्ध दिमागों को आकर्षित किया, जिन्होंने गीता के गैर-हठधर्मिता के प्रसार में गंभीर रुचि ली।

इंग्लैंड:

- 1945 में, स्वामी प्रभवानंद और क्रिस्टोफर ईशरवुड द्वारा भगवदगीता को मेंटर पॉकेट बुक के रूप में प्रकाशित किया गया था। शास्त्र के इस प्रकाशन के प्रतिपादन के अपने लंबे परिचय में एल्डस हक्सले ने टिप्पणी की “गीता अब तक बारहमासी दर्शन के सबसे स्पष्ट और सबसे व्यापक सारांशों में से एक है। इसलिए इसका स्थाई मूल्य, न केवल भारतीयों के लिए बल्कि सभी मानव जाति के लिए भगवदगीता शायद बारहमासी दर्शन का सबसे व्यवस्थित आध्यात्मिक बयान है।”

- एशियाटिक सोसाइटी के तत्वावधान में सर चार्ल्स विल्किंस द्वारा गीता के अंग्रेजी में अनुवाद के माध्यम से यूरोप पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। उनकी श्रीमद्भगवद्गीता, या कृष्ण और अर्जुन के संवाद। यह किसी यूरोपीय भाषा में गीता का पहला अनुवाद है। इसे लंदन में छापा गया था। वारेन हेस्टिंग्स, अपने सभी साम्राज्यवादी उद्देश्यों के बावजूद पाता है कि गीता के उपदेशों का अध्ययन और सच्चा अभ्यास मानवता को शांति और आनंद की ओर ले जाएगा। एक भविष्यवाणी के रूप में वे कहते हैं कि “भारतीय दर्शन के लेखक तब जीवित रहेंगे जब भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रहेगा।”

- वेदों और गीता जैसे हिंदू क्लासिक्स की सच्ची खूबियों को पहचानने के बावजूद यह पश्चिमी लोग अपने जन्मजात ईसाई और साम्राज्यवादी पूर्वाग्रहों को नहीं छोड़ सके। उनमें से अधिकांश ने ईसाई प्रचार की सेवा में हिंदू क्लासिक्स के सार्वभौमिक संदेश को दबाने की कोशिश की। उदाहरण के लिए जी. जी. सेनगुप्ता अपनी इंडोलॉजी एंड इट्स एमिनेंट वेस्टर्न सेवेंट्स, कलकत्ता 1996 पृष्ठ संख्या 33 में हेस्टिंग्स के पूर्वाग्रह का पर्दाफाश करते हैं जो विल्किंस के अनुवाद की प्रस्तावना में परिलक्षित होता है “मानव जाति के सभी ज्ञात धर्म में से एक धर्मशास्त्र सटीक रूप से ईसाई व्यवस्था के अनुरूप है और सबसे शक्तिशाली रूप से अपने मौलिक सिद्धांत को दर्शाता है। गीता इसी हठधर्मिता के मूल सिद्धांत को दर्शाती है।”

- हमें पश्चिमी ईसाइयों के हिंदू क्लासिक्स के बारे में प्रशंसात्मक शब्दों को उनके उचित संदर्भ और मकसद में लेना चाहिए। कटु सत्य यह है कि इन ईसाई लोगों द्वारा जो भी नेक कार्य किया जाता है उनके सभी कार्यों का अंतिम उद्देश्य उनके साम्राज्य और चर्च को आगे बढ़ाना है। इस तरह के महान कार्यों के 100 में से 99 मामलों में निष्काम कर्म जैसी कोई चीज नहीं है। उनके काम अधार्मिक और धार्मिक धर्मों के बीच चल रहे वैश्विक सभ्यतागत संघर्ष का हिस्सा है।

फ्रांस :

- 1787 में, श्रीमद्भगवद्गीता का एक फ्रेंच अनुवाद जीन-डेनिस लांजुइनस द्वारा सीधे संस्कृत से किया गया था और उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित किया गया था।18वीं शताब्दी के अंत तक फ्रांसीसी लेखकों ने भारतीय साहित्य का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया था।

- श्रीमद्भगवद्गीता ने जर्मनी की विश्वदृष्टि को आकार देने में मदद की। जैकब विल्हेम हाउर, एक आधुनिक जर्मन इंडोलॉजिस्ट ने श्रीमद्भगवद्गीता को जर्मनी के आध्यात्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। जर्मन में विश्वास के एक आधिकारिक व्याख्याकार, हाउर ने गीता को ‘अविनाशी महत्व का कार्य’ के रूप में वर्णित किया। जो न केवल गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो सभी समय और सभी धार्मिक जीवन के लिए मान्य है बल्कि इसमें शास्त्रीय प्रस्तुति भी शामिल है। इंडो-जर्मन धार्मिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक यह हमें इंडो-जर्मनिक धर्म की आवश्यक प्रकृति और आधारभूत विशेषताओं के संबंध में रास्ता दिखाता है।

वर्तमान में गीता की प्रासंगिकता

- किसी भी ग्रन्थ की प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करती है कि वह हमें जीवन के इस परम लक्ष्य तक पहुचाने में कहाँ तक सहायक है? इस कसौटी पर श्रीमद्भगवद्गीता एकदम खरी उतरती है और युगों से वह अपनी सार्थकता एवं प्रासंगिकता बनाए हुए है।

- विश्व की अनेक हस्तियों ने नास्तिक होते हुए भी श्रीमद्भगवद्गीता के प्रति अपने विचार व्यक्त किये। इनमें अलबर्ट आइंस्टीन, हेनरी डेविड थोरुवा, राल्फ वाल्डो इमरसन, रुडोल्फ स्टेनर, एडाल्फ हक्सले, कार्ल ज्यूंग, अलबर्ट स्विट्जर, हर्मन हेस्से. एनी बेसेंट, सुनीता विलियम प्रमुख हैं।

- अल्बर्ट आइंस्टीन गीता से काफी प्रभावित थे। हालांकि इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। लेकिन कुछ स्रोतों के मुताबिक एक बार उन्होंने कहा था, “जब मैं गीता पढ़ी और यह जाना कि ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना कैसे की, तो मुझे बाकी सभी चीज निरर्थक लगने लगी।” भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख साहसिक चेहरा रही एनी बेसेंट का मानना था कि, “आध्यात्मिक व्यक्ति को वैरागी होने की आवश्यकता नहीं है। ‘परमात्मा से मिलन’ सांसारिक गतिविधियों के बीच रहते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है।“ दरअसल श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार इस रास्ते में बाधा बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। मशहूर जर्मन कवि, उपन्यासकार और पेंटर शहरमन हेस का कहना था कि “श्रीमद्भगवद्गीता की सबसे अच्छी खासियत यह है कि यह जीवन के सही मायनों को पूरी वास्तविकता के साथ सामने रखती है।”

- उन्नीसवीं सदी के प्रसिद्ध दर्शनशास्त्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अल्बर्ट स्विट्जर का मानना था कि, “श्रीमद्भगवद्गीता मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा असर डालती है। यह कर्मों के जरिये ईश्वर प्राप्ति का सन्देश देती है।“ अंग्रेजी साहित्यकार एल्डस हक्सले ने कहा था कि, “मनुष्य में मानव मूल्यों की समझ पैदा करने के लिए श्रीमद्भगवद्गीता सर्वाधिक व्यवस्थित ग्रन्थ है। शाश्वत दर्शन के विषय में यह अब तक की सबसे स्पष्ट और व्यापक प्रस्तुति है। यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि इसका जुड़ाव पूरी मानवता से है।“

- उन्नीसवीं सदी के ही प्रसिद्ध साहित्यकार इमर्सन का मानना था कि, “श्रीमद्भगवद्गीता जैसी अप्रितम रचना को समझने के लिए बस हमें स्वयं को उसके साथ लय बिठाने की जरूरत है।“ अमेरिकी निबंधकार हेनरी डेविड थोरुआ ने गीता को पढ़ने के बाद लिखा था कि, “गीता का एक-एक अक्षर आज के समाज में प्रासंगिक है।“

- अतः स्पष्ट है कि गीता प्रत्येक युग में प्रासंगिक रही है। श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण के उपदेश, ज्ञान, भक्ति और कर्म का सागर हैं। श्रीकृष्ण साक्षात परब्रह्म और ईश्वर हैं। संसार के समस्त पदार्थों के बीज उन्हीं में निहित हैं। वे नित्यों के नित्य और जगत के सूत्रधार हैं। शास्त्रों में उन्हें साक्षात व साकार ईश्वर कहा गया है। भारतीय चिंतन और धर्म का निचोड़ उनके उपदेश में समाहित है। श्रीमद्भगवद्गीता में समस्त संसार और मानव जाति के कल्याण का मार्ग छिपा है। गीता श्रीकृष्ण द्वारा मोहग्रस्त अर्जुन को दिया गया उपदेश है जिसमें विश्व संरचना एवं मानव जगत के कल्याण का सार तत्त्व निहित है। गीता मात्र उपदेश भरा ग्रन्थ ही नहीं है बल्कि मानव इतिहास की सबसे महान सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक और राजनीतिक वार्ता भी है। संसार की समस्त शुभता गीता में निहित है। गीता का उपदेश जगत कल्याण का सात्विक मार्ग और परा ज्ञान का कुंड है। आज वर्तमान जीवन में मनुष्य को जरूरत है- अपने भीतर और बाहर दोनों के काम करते हुए संतुलन बनाने की। मनुष्य अपना ये संतुलन दैनिक जीवन में करके अपने आपको रूपांतरित कर सकता है। श्रीमद्भगवद्गीता से शिक्षा लेकर मनुष्य लोभ, मोह, अहंकार, छल, कपट, स्वार्थ एवं कटुता से दूर होकर एक नवीन समाज की स्थापना कर सकेगा। इसके बाद उसका प्रत्येक कर्म समस्त मानव जाति के लिए समृद्धि लाएगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- भागीरथी दीक्षित, भगवद्गीता: एक नया अध्ययन, नवभारत प्रिंटिंग प्रेस, शाहदरा, प्रथम संस्करण, 1987

- संपादक प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय, शोध प्रभा पत्रिका, त्रिमासिक, जनवरी 2016, श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली