वीर सावरकर की जीवनी लिखने वाले प्रख्यात लेखक धनंजय कीर लिखते है, “समाज की भलाई के लिए कई बार दो महान लोग एक समय में अलग-अलग कार्य कर रहे होते हैं। इसमें एक व्यक्ति वह होता है, जोकि समाज के भलाई के लिए कष्ट सहन करता है और दूसरा उसकी बेहतरी का बीड़ा उठता है। गाँधी पहली तरह के व्यक्तियों में शामिल थे जबकि सावरकर दूसरी तरह के लोगों का नेतृत्व करते है।”[1] वीर सावरकर के अलावा लोकमान्य तिलक, डॉ. भीमराव आंबेडकर और ज्योतिराव फुले के भी जीवनीकार हैं।

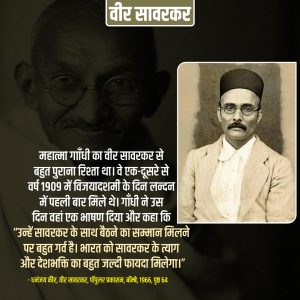

महात्मा गाँधी का वीर सावरकर से रिश्ता बहुत पुराना था। वे एक-दूसरे से साल 1909 में विजयादशमी के दिन लंदन में पहली बार मिले थे।[2] गाँधी ने उस दिन वहां एक भाषण दिया और कहा कि “उन्हें सावरकर के साथ बैठने का सम्मान मिलने पर बहुत गर्व है। भारत को सावरकर के त्याग और देशभक्ति का बहुत जल्दी फायदा मिलेगा।”[3]

इसके बाद, गाँधी और सावरकर की अगली प्रत्यक्ष मुलाकात 1927 में रत्नागिरी में हुई। तब गाँधी रत्नागिरी के दौरे पर थे, और सावरकर को वहां ब्रिटिश सरकार ने नजरबंद कर रखा था। दोनों ने अस्पृश्यता और शुद्धि के सम्बन्ध में बातचीत की। इस विषय को लेकर उनके बीच मतभेद भी थे, लेकिन किसी ने एक-दूसरे से बैर नहीं रखा। सावरकर को लेकर गाँधी लिखते है, “सत्यप्रेमी तथा सत्य के लिए प्राणतक न्योछावर कर सकने वाले व्यक्ति के रूप में आपके लिए मेरे मन में कितना आदर है। इसके अतिरिक्त अंततः हम दोनों का ध्येय भी एक है और मैं चाहूँगा कि उन सभी बातों के सम्बन्ध में आप मुझसे पत्र-व्यवहार करें जिनमे आपका मुझसे मतभेद है। और दूसरी बातों के बारे में भी लिखे। मैं जानता हूँ कि आप रत्नागिरी से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए यदि जरुरी हो तो इन बातों पर जी भरकर बातचीत करने के लिए मुझे दो-तीन दिन का समय निकालकर आपके पास आकर रहना भी नहीं अखरेगा।“[4]

इससे पहले भी एकबार और गाँधी ने सावरकर की तारीफ की थी, तब सावरकर बंधु कालेपानी की सजा भुगत रहे थे। गाँधी लिखते है, “सावरकर बंधुओं की प्रतिभा का उपयोग जन-कल्याण के लिए होना चाहिए। अगर भारत इसी तरह सोया पड़ा रहा तो मुझे डर है कि उसके ये दो निष्ठावान पुत्र सदा के लिए हाथ से चले जाएँगे। एक सावरकर भाई को मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे लंदन में उनसे भेंट का सौभाग्य मिला था। वे बहादुर हैं, चतुर हैं, देशभक्त हैं। वे क्रन्तिकारी हैं और इसे छुपाते नहीं हैं। मौजूदा शासन प्रणाली की बुराई का सबसे भीषण रूप उन्होंने बहुत पहले, मुझे से काफी पहले, देख लिया था। आज भारत को, अपने देश को, दिलोजान से प्यार करने के अपराध में कालापानी भोग रहे हैं। अगर सच्ची और न्यायी सरकार होती तो वे किसी ऊँचे शासकीय पद को सुशोभित कर रहे होते। मुझे उनके और उनके भाई के लिए बड़ा दुःख है।”[5]

गाँधी और सावरकर में कार्यशैली को लेकर मतभेद हो सकते है मगर यह कोई विवादित मुद्दा नहीं है। राजनैतिक विचारधारा को लेकर दोनों की अपनी-अपनी समझ थी लेकिन व्यक्तिगत रूप से कभी एक-दूसरे का अनादर नहीं किया। इसका एक उदाहरण यह भी है कि जब सावरकर को रत्नागिरी में नजरबंद करने के आदेश मिला तो वे कुछ दिनों तक शहर के एक प्रसिद्ध परिवार – पटवर्धन के यहाँ रुके थे। धनंजय कीर इस सन्दर्भ में लिखते हैं कि इस परिवार के एक सदस्य अप्पासाहेब पटवर्धन जोकि गाँधी के अनुयायी थे, लेकिन सावरकर को भी अपनी प्रेरणा मानते थे। वे आगे लिखते हैं कि गाँधी ने कभी अप्पासाहेब का सावरकर के साथ काम करने पर ऐतराज नहीं जताया।[6]

वैसे भी, यह ध्यान में रखना चाहिए कि कई मौकों पर गाँधी के कांग्रेस और उनके नेताओं के साथ भी मतभेद एवं विवाद रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो भारत के विभाजन का है। उस दौरान गाँधी पूरी कांग्रेस से ही नाराज हो गए थे। मनु गाँधी को 1 जून 1947 को लिखे एक पत्र में उन्होंने खुलकर अपने मन की बात करते हुए कहा है, “आज मैं अपने को अकेला पाता हूँ। लोगों को लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वह एक भूल है… भले ही मैं कांग्रेस का चवन्नी का सदस्य नहीं हूँ लेकिन वे सब लोग मुझे पूछते हैं, मेरी सलाह लेते हैं… आजादी के कदम उलटे पड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है आज इसके परिणाम तत्काल दिखाई न दें, लेकिन हिन्दुस्तान का भविष्य मुझे अच्छा नहीं दिखाई देता… हिन्दुस्तान की भावी पीढ़ी की आह मुझे न लगे कि हिंदुस्तान के विभाजन में गाँधी ने भी साथ दिया था।”[7]

ऐसा भी नहीं है कि लंदन और रत्नागिरी की इन दो मुलाकातों के बीच सावरकर और गाँधी का आपसी संपर्क न रहा हो। सावरकर की नजरबंदी के दौरान गाँधी ने शंकरराव देव को 20 जुलाई 1937 को एक पत्र लिखकर कहा, “जब मैं यह कहूँगा कि मेरी ताकत में जो कुछ भी था, वह सब मैंने रिहाई के लिए अपने ढंग से किया तो शायद डॉ. सावरकर भी मेरी बात का अनुमोदन करेंगे।” इसी पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि “सावरकर बन्धु कम-से-कम यह तो जानते हैं कि हममें चाहे कुछ सिद्धांतों को लेकर जो भी मतभेद रहे हो, लेकिन मेरी कभी यह इच्छा नहीं हो सकती थी कि वे जेल में ही पड़े रहें।”[8]

जब 16 मार्च 1945 को वीर सावरकर के भाई गणेश दामोदर सावरकर का निधन हुआ, तो शोक संवेदनाओं वाले पत्रों में से एक पत्र गाँधी का भी शामिल था। उन्होंने वह पत्र सेवाग्राम से 22 मार्च को वीर सावरकर को संबोधित करते हुए लिखा, “आपके भाई के निधन का समाचार सुनकर यह पत्र लिख रहा हूँ। उनकी रिहाई के बारे में मैंने कुछ किया था, तब से उनके बारे में मेरी रूचि बनी हुई है।”[9]

जहाँ एक तरफ गाँधी, सावरकर बंधुओं की रिहाई के अपने प्रयासों का उल्लेख करते हैं तो दूसरी तरफ एक अन्य पत्र में वे उनकी रिहाई के लिए दया याचिका का मार्ग तक सुझाते हैं। लाहौर से 25 जनवरी 1920 को वीर सावरकर के भाई नारायण दामोदर सावरकर को लिखे एक पत्र में वे लिखते हैं, “मेरा सुझाव है कि आप एक संक्षिप्त याचिका तैयार करें जिसमें तथ्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करें ताकि यह बात बिलकुल स्पष्ट रुप से उभर आए कि आपके भाई ने जो अपराध किया था, उसका स्वरुप बिलकुल राजनीतिक था। मैं यह सुझाव इसलिए दे रहा हूँ कि तब जनता का ध्यान उस ओर केन्द्रित करना संभव हो जाएगा। इस बीच, जैसा कि मैं अपने एक पहले पत्र में आपसे कह चुका हूँ, मैं अपने ढंग से इस मामले में कदम उठा रहा हूँ।”[10]

महात्मा गाँधी द्वारा वीर सावरकर को क्षमा/दया याचना लिखने का सुझाव नया नहीं था। उन्होंने अली बंधुओं – शौकत अली और मोहम्मद अली को भी ब्रिटिश सरकार से क्षमा याचना करने की राय दी थी। यही नहीं, उनकी रिहाई के लिए वे स्वयं वायसराय रीडिंग से भी मिले थे। हालाँकि, बाद में उन्होंने अपने ही प्रयास अथवा सुझाव को राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ी भूल माना था।[11]

इसी प्रकार, सावरकर बंधुओं के लिए उनके प्रयास ज्यादा सफल नहीं रहे क्योंकि सावरकर की कालेपानी की सजा के दौरान असहयोग आन्दोलन अपने चरम पर था। इस आन्दोलन के चलते सावरकर बंधुओं की रिहाई में बाधा पैदा हुई थी। इसका स्पष्टीकरण भी स्वयं गाँधी ने दिया है, “अगर असहयोग आन्दोलन न होता तो दोनों सावरकर बंधु भी कालेपानी से बहुत पहले छूट कर आ जाते लेकिन अभी तो असहयोग बाधक है।”[12]

असहयोग आन्दोलन का स्वरुप ही ऐसा था कि पूर्ण स्वराज्य की माँग के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को जेलों में भरा जा रहा था और ऐसे में महात्मा गाँधी चाहते हुए भी उनकी रिहाई के प्रयासों को अधिक बल नहीं दे सकते थे। जब आन्दोलन 1922 में समाप्त हुआ तो एकबार फिर कांग्रेस द्वारा सावरकर की रिहाई के प्रयास शुरू किये गए। इस बार गाँधी के करीबी माने जाने वाले मौलाना मोहम्मद अली ने सावरकर का खुल कर समर्थन किया। साल 1923 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने अधिवेशन के पांचवें दिन सावरकर की रिहाई का एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे पूरी कांग्रेस ने सर्वसम्मति से पारित किया। मौलाना ने कहा था, “विनायक दामोदर सावरकर को सर्वाधिक तिरस्कारपूर्वक जेल में रखा जा रहा है, जबकि वे रिहा होने के हकदार हैं।”[13] इस प्रस्ताव का जिक्र ‘गाँधी और गाँधीवाद’ जैसी पुस्तक लिखने वाले पट्टाभि सीतारमैया ने साल 1935 में प्रकाशित अपनी अन्य पुस्तक ‘द हिस्ट्री ऑफ़ द इंडियन नेशनल कॉन्ग्रेस’ के प्रथम खंड में भी किया है।[14]

अभी तक तो कांग्रेस और गाँधी द्वारा सावरकर बंधुओं की रिहाई के सन्दर्भों का जिक्र पढ़ने को मिलता है लेकिन एक अवसर ऐसा भी है जब सावरकर ने गाँधी की रिहाई की माँग की थी। दरअसल, 7 अक्टूबर 1908 को दक्षिण अफ्रीका में गाँधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 16 अक्तूबर को लन्दन में सावरकर सहित लाला लाजपत राय, बिपिन चन्द्र पाल, आनंद के. कुमारस्वामी, और जी.एस. खारपड़े ने गाँधी के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया था।[15]

यह बात ठीक है कि सावरकर ने दया याचिकाएँ लिखी, जो एक कैदी के रूप में उनका अधिकार भी था। मगर इसके साथ उस पत्र का भी जिक्र होना चाहिए जो उन्होंने अपने भाई को अंडमान जेल से 9 मार्च 1915 को लिखा था। वे लिखते है, “राजा या राष्ट्र क्षमा के अधिकार का उपयोग, तब तक नहीं कर सकता, जब तक स्वयं जनता ही कैदी को वापिस लाने, स्वतंत्र करने के लिए जोर न लगाए। यदि हिंदुस्तानवासी इस बात को चाहे और इस आशय के प्रार्थना पत्र लड़ाई (विश्व युद्ध) के अंत में जाए तो संभव है कि हम लोग मुक्त कर दिए जाए। परन्तु यदि हिंदुस्तानवासी ही हमें वापस नहीं चाहते हो तो न तो सरकार हमें छोड़ सकती है और न ही अन्य प्रकारों से मुक्ति का पाना हमें ही श्रेयस्कर है।”[16]

आमतौर पर दया याचिकाओं को लेकर सावरकर का विरोध किया जाता है। जबकि उस दौर में कांग्रेस के कई नेताओं के ब्रिटिश वायसरॉय एवं अधिकारियों से बहुत ही अच्छे संबंध हुआ करते थे। यह आपसी मेलजोल इतना गहरा होता था कि कई बार जैसा ब्रिटिश सरकार चाहती थी, कांग्रेस के नेता वैसा कर भी दिया करते थे। जैसे जब कर्जन के बाद मिंटो को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तो उस समय बंगाल विभाजन के चलते स्वदेशी एवं विदेशी सामान के बहिष्कार का आन्दोलन अपने चरम पर था। मिंटो पर ब्रिटेन से ही दवाब था कि वह इस मामले में जल्दी-से-जल्दी कोई समाधान निकाले। इसलिए उसने कलकत्ता स्थित अपने निवास पर गोपाल कृष्ण गोखले को मिलने के लिए बुलाया। उस मुलाकात में मिंटो ने गोखले से कहा, “मेरे भूतपूर्व वायसराय की नीतियों के चलते लोगों में असंतोष पैदा हो गया है। हालाँकि, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तब तक आन्दोलन के नेता मेरे लिए कोई समस्या पैदा नहीं करेंगे।” गोखले ने वायसराय के कमरे में निजी सचिव, कर्नल डनलप स्मिथ की तरफ मुड़ते हुए कहा, “हिज एक्सेलेंसी ने सहानुभूति और समझदारी दिखाई है। मैं बहिष्कार को रोक दूँगा।”[17]

आखिर, गोखले को मिंटो से मिलने की आखिर क्या जरुरत थी? जबकि इस स्वदेशी एवं बहिष्कार के आन्दोलन ने ब्रिटिश सरकार के भारत में अस्तित्व पर लगभग प्रश्न खड़ा कर दिया था। एक अन्य तथ्य तो यह भी है कि कांग्रेस के कई अधिवेशनों की शुरुआत ब्रिटेन के महाराजा के गुणगान से शुरू होती थी। जैसे जलियांवाला नरसंहार के कुछ दिनों बाद ही कांग्रेस का 34वाँ अधिवेशन अमृतसर में बुलाया गया था। इसके पहले दिन यानी 27 दिसंबर 1919 को मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षीय भाषण दिया और उन्होंने ब्रिटिश शासन की शान में खूब तारीफ की। उस दौरान जॉर्ज फ्रेडेरिक (V) यूनाइटेड किंगडम के राजा और भारत के कथित सम्राट थे। उनके उत्तराधिकारी प्रिंस ऑफ़ वेल्स, एडवर्ड अल्बर्ट (VIII) का 1921 में भारत का दौरा प्रस्तावित था। अधिवेशन में मोतीलाल ने ‘सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना करते हुए भारत की समृद्धि और संतोष के लिए एडवर्ड की बुद्धिमानी और नेतृत्व की सराहना की थी।’

जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ऐसा कैसे कह सकते है जबकि कुछ दिनों पहले ही जलियांवाला नरसंहार उसी शहर में घटित हुआ था। इन घटनाओं के जिक्र का यह मतलब नहीं है कि गोखले और मोतीलाल कोई देशद्रोही अथवा ब्रिटिश एजेंट थे। वे दोनों सच्चे राष्ट्रभक्त थे, जिनका स्वतंत्रता के आन्दोलन में अभूतपूर्व योगदान था। स्वाभाविक रूप से उस दौरान सभी नेता एवं क्रन्तिकारी अपनी-अपनी सोच अथवा विचारों के अनुसार स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। वास्तव में, इसी सच्चाई को समझने की जरुरत है। अतः अपनी राजनैतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को घसीटने का कोई अर्थ नहीं है।

1947 में स्वतंत्रता के बाद, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया, जिसमें डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. पट्टाभि सीतारामय्या, डॉ. एस. राधाकृष्णन, जय प्रकाश नारायण और विजयलक्ष्मी पंडित जैसे नाम शामिल थे। इन सभी को भारत के स्वाधीनता आंदोलन पर एक पुस्तक – ‘To The Gates of Liberty’ के प्रकाशन की जिम्मेदारी दी गयी थी। पुस्तक की प्रस्तावना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी और सावरकर के भी दो लेखों – ‘Ideology of the War Independence’ और ‘The Rani of Jhansi’ को भी इसमें प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक की एक और विशेष बात यह थी कि इस समिति ने सावरकर के नाम के आगे ‘वीर’ लगाया था।[18]

वीर सावरकर के कांग्रेस, समाजवादी, और वामपंथी दलों सहित समाज के प्रबुद्ध वर्गों में भी समर्थक मौजूद थे। साल 1957 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एक निजी विधेयक पेश कर वीर सावरकर सहित वीरेन्द्र कुमार घोष (श्री अरविन्द के भाई), डॉ. भूपेंद्र नाथ दत्ता (स्वामी विवेकानंद के भाई) के बलिदान को मान्यता देने का प्रस्ताव रखा। दुर्भाग्यवश, यह विधेयक पारित न हो सका, क्योंकि मतदान में 48 सासंद पक्ष में और 75 ने विरोध किया।[19] हालाँकि, फरवरी 1966 में वीर सावरकर के निधन के बाद उन्हें यह सम्मान दे दिया गया। जिसका सन्दर्भ संसदीय कार्यवाही में ही मिलता है। साल 1973 में लोकसभा में जनता पार्टी के सदस्य, मुख्तियार सिंह

[1] धनंजय कीर, वीर सावरकर, पॉपुलर प्रकाशन : बॉम्बे, 1966, पृष्ठ VII (दूसरे संस्करण की प्रस्तावना)

[2] यंग इंडिया – 18 मई 1921

[3] धनंजय कीर, वीर सावरकर, पॉपुलर प्रकाशन : बॉम्बे, 1966, पृष्ठ 64

[4] सम्पूर्ण गाँधी वांग्मय, खंड 33, पृष्ठ 147

[5] उक्त, खंड 20, पृष्ठ 102

[6] धनंजय कीर, वीर सावरकर, पॉपुलर प्रकाशन : बॉम्बे, 1966, पृष्ठ 171

[7] सम्पूर्ण गाँधी वांग्मय, खंड 88, पृष्ठ 43-44

[8] उक्त, खंड 65, पृष्ठ 455

[9] उक्त, खंड 79, पृष्ठ 308

[10] उक्त, खंड 16, पृष्ठ 428

[11] यंग इंडिया – 27 जुलाई 1921

[12] यंग इंडिया – 18 मई 1921

[13] इंडियन नेशनल कांग्रेस के 38वें अधिवेशन की रिपोर्ट (पहला संस्करण, अंग्रेजी में प्रकाशित), कोकनाडा, 1923-1924, पृष्ठ 185

[14] पृष्ठ 262

[15] डी.जी तेंदुलकर, महात्मा, लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गाँधी, खंड I, बॉम्बे, 1951, पृष्ठ 118

[16] सिद्धनाथ माधव लोंढें, अंदमान की गूंज अथवा वीर-श्रेष्ठ सावरकरजी के, कालेपानी की जेल से, अपने भाई के नाम लिखे हुए पत्र, नागपुर, 1924, पृष्ठ 42

[17] मैरी काउंटेस ऑफ़ मिन्टो – इंडिया मिन्टो एंड मोर्ले 1905-1910, मैकमिलन : लंदन, 1934, पृष्ठ 20

[18] टू द गेट्स ऑफ लिबर्टी, कांग्रेस कॉमोरेशन वॉल्यूम, जनवरी 1948, पृष्ठ 87-92

[19] लोकसभा – 22 नवंबर 1957