समर्थगुरु रामदास विश्व के महानतम संतों में से एक है। प्रसिद्ध सन्त और हिन्दू पद पादशाही के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के गुरु एवं मराठी ग्रन्थ दासबोध के रचयिता समर्थ रामदास जी (1608-1682) का जन्म महाराष्ट्र के गोदावरी के निकट जाम्ब नामक स्थान पर चैत्र शुक्ल नवमी अर्थात रामनवमी को विक्रम सम्वत् 1665 तदनुसार शालिवाहन शके 1530 (1608 ई0) को दोपहर में जमदग्नि गोत्र के देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण परिवार में हुआ था । समर्थ रामदास का मूल नाम नारायण सूर्य (सूर्या) जी पंत कुलकर्णी (ठोसर) था ।

बाल्यकाल में उन्हें नारायण कहकर पुकारा जाता था । उनका नाम रामदास रखे जाने के पीछे दो कारण बताए जाते है। पहला, भगवान राम के जन्म दिन श्रीरामनवमी के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम रामदास पड़ गया ; दूसरा , बचपन में ही उन्हें साक्षात प्रभु श्रीराम के दर्शन हुए थे इसलिए वह अपने आपको रामदास कहते थे। समर्थ रामदास के पिता का नाम सूर्यजी पन्त तथा उनकी माता का नाम राणुबाई था। सूर्याजी पन्त सूर्यदेव के उपासक थे और प्रतिदिन ‘आदित्यहृदय‘ स्तोत्र का पाठ करते थे।

वे गाँव के पटवारी थे लेकिन उनका अधिकांश समय सूर्योपासना में ही व्यतीत होता था। माता राणुबाई, संत एकनाथ जी के परिवार की दूर की संबंधी थी। वे भी सूर्य नारायण की उपासिका थीं। सूर्यदेव की कृपा से सूर्याजी पन्त को दो पुत्र गंगाधर स्वामी और नारायण (समर्थ रामदास) प्राप्त हुए। समर्थ रामदास के बड़े भाई का नाम गंगाधर था और उनको सब ‘श्रेष्ठ‘ कहते थे। वे आध्यात्मिक सत्पुरुष थे। उन्होंने सुगमोपाय नामक ग्रन्थ की रचना की थी । उनके मामा भानजी गोसावी प्रसिद्ध कीर्तनकार थे।

समर्थ गुरु रामदास का बचपन से ही आध्यात्मिक चिंतन और धर्म की ओर झुकाव था ।वह बचपन से ही भगवान राम और हनुमान जी के भक्त थे और एक सन्यासी का जीवन जीना चाहते थे। जब रामदास जी आठ वर्ष के थे, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। किशोरावस्था से ही वह साधना में लीन हो गए।। वे अपने गांव से सैंकड़ों मील लंबी यात्रा करके कर के प्रसिद्ध तीर्थ पंचवटी नासिक पहुंच गए। वहाँ टाकली नामक स्थान पर रहकर 12 वर्ष कठोर तपस्या किए। 12 वर्ष तक टाकली में तपस्या करके समर्थ गुरु रामदास ने शरीर और मन पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लिया तब वे लोक कल्याण अथवा धर्म स्थापना के लिए स्वदेश की स्थिति का निरीक्षण करने बाहर निकले। इस प्रकार उन्होंने भारत भ्रमण का निश्चय किया और निर्वाह के लिए भिक्षावृत्ति को अपनाया।

समर्थ गुरु रामदास जी का जीवन उद्देश्य विदेशी आक्रमणकारियों और विधर्मी के दमन तथा अत्याचारों से जर्जर हिंदू में फिर से नवजीवन का संचार करना था । उस समय लगभग पांच छह सौ वर्षों की पराधीनता के कारण हिंदू जनता का आत्मविश्वास बहुत कुछ नष्ट हो गया था। वह जब भ्रमण समाप्त करके अपने आश्रम में स्थिर होकर बैठते तो हिंदू पुनरुद्धार की समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करते और निष्कर्ष पर पहुंचते कि हिंदुओं में आत्महिंसा और संगठन का दोष उत्पन्न हो गया है। इसके निराकरण हेतु उन्होंने साधु कार्यकर्ताओं और मंदिर मठों की स्थापना का कार्य किया। वह भ्रमण काल में जहां भी जाते वहां वे मठों की स्थापना कर देते। इससे कुछ वर्षों में देश भर में संगठन केंद्रों का जाल बिछ गया।

उन्होंने भारतीय समाज को चैतन्य होकर अपना न्याय अनुकूल अधिकार प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार से प्रेरित किया। वह जहां एक ओर निरंतर जप तप करते रहते थे वहीं वह केवल धर्म शास्त्रों का प्रवचन करने वाले साधु नहीं थे बल्कि वे जनता के सच्चे शिक्षक थे और अध्यात्म तथा व्यवहार का समन्वय करके उनका मार्गदर्शन करते थे। इसी बीच उनकी भेंट छत्रपति शिवाजी महाराज से हुई और उन्होंने उनसे उनका गुरु बनने का अनुरोध किया , जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। और आगे चलकर यही जोड़ी हिंदवी स्वराज की आधारशिला बनी।

वह ऐसे धर्मगुरु थे जिन्होंने धार्मिक प्रचार के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को बनाने का काम किया और उसके द्वारा मुगल शासन पर करारा प्रहार करके उसे जर्जर बना दिया। उन्होंने अपनी कार्य पद्धति से देश में ऐसी जागृति उत्पन्न कर दी कि जिससे बर्बर मुगल शासन का सर्वथा अंत हो गया और आगे चलकर जिसका समाज और देश पर बहुत उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। समर्थ गुरु रामदास ने अपनी शिक्षाओं में भक्ति, ध्यान और सैन्य प्रशिक्षण के संयोजन की वकालत की।

वे तटस्थ शांतिवाद में नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और युद्ध सक्रियता में विश्वास करते थे। उनके अनुसार, संतों और अन्य त्यागियों को भी समाज के प्रति अपने दायित्व से पीछे नहीं हटना चाहिए और अपने पर्यावरण और परिवेश के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के सदस्यों के जीवित जीवन को सक्रिय रूप से सुधारने में सकारात्मक रूप से संलग्न होना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो समाज के नैतिक परिवर्तन के लिए शस्त्र- उपयोग से भी परहेज नहीं करना चाहिए।

उनके कार्य एवं शिक्षाएं

अखण्ड साधना- श्री समर्थगुरु ने नासिक में गोदावरी के तट पर बारह वर्षों तक कठोर साधना की । प्रातः काल से दोपहर तक कमर तक जल में खड़े होकर गायत्री मन्त्र का पाठ करते थे । राममन्त्र पुरश्चरण ‘श्री राम जय राम जय जय राम’ नामक मन्त्र का उन्होंने तेरह करोड़ बार जप किया। इसके पश्चात् देश के विविध तीर्थस्थलों के भ्रमण के लिए वे निकल गए। समर्थगुरु रामदास पण्ढरपुर आये तो उनको वहाँ भी राम ही दिखलाई दिये । यहीं पर उनकी भेंट तुकाराम से हुई। उस समय देश की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थिति को देखकर उनको बहत दुःख हआ। समर्थगुरु रामदास को ऐसा लगा कि स्वयं प्रभुराम शिवाजी की सहायता करने का आदेश कर रहे हैं|

जातिगत भेदभाव का विरोध- जातिगत भेदभाव के कारण समाज का एक बड़ा वर्ग अपमानित होकर कष्ट पाता था। श्री समर्थगुरु रामदास ने इस के भेदभाव को सभी दृष्टि से त्याज्य माना तथा इसके विरोध में वे समाज जागरण करने लगे । समर्थगुरु ने दासबोध में सिद्धान्त रूप से यह बात प्रतिपादित की कि सभी के अन्दर एक ही ब्रह्म है। वे कहते हैं:

ऊंच नीच नाहीं परी। राया रंका येकचि सरी।

झाला पुरुष अथवा नारी । येकचि पद ।। 24।।

(श्री दासबोध- सातवाँ दशक, ब्रह्म निरूपण- 24, पृ.179-180)

अर्थात् ‘वहाँ ऊँच-नीच का भेद नहीं है- उसके सामने राजा और रंक (गरीब) एक ही समान हैं। चाहे पुरुष हो या स्त्री हो सब को एक ही पद है। तुकाराम कहते हैं कि सभी का ब्रह्म एक हैः

ब्राह्मणाचें ब्रह्म ते सोवळे। आणि शूद्राचें ब्रह्म ते ओवळे।

ऐसें वेगले आगळे। तेथें असेचि ना॥

उंच ब्रह्म तें रायासी। नीच ब्रह्म तें परिवारासी।

ऐसा भेद तयापास। मुळीच नाहीं॥ (वही, सातवाँदशक, ब्रह्मनिरूपण- 25.26 पृ.180)

अर्थात् ‘ब्राह्मण का ब्रह्म पवित्र होता है और शूद्र का ब्रह्म अपवित्र, ऐसा भेदभाव ब्रह्म के बारे में नहीं किया जा सकता । राजा का ब्रह्म ऊँचा तथा प्रजा का ब्रह्म नीचा ऐसा भेद भी बिल्कुल नहीं किया जा सकता।’ समर्थगुरु रामदास, मनुष्य मात्र में ईश्वर के अस्तित्व को देखते हैं तथा जाति और वर्ण के नाम पर किए जाने वाले सभी भेदभावों को अमान्य कर देते हैं :

भेटो कुणी येक नर। धेड़ महार चांभार।

त्याचे राखावे अंतर । या नाव भजन। (लोकनायक समर्थगुरु रामदास, पृ. 94)

अर्थात् ‘धेड़, महार, चांभार (हरिजन जातियाँ) आदि में से कोई भी व्यक्ति मिले, प्रत्येक के हृदय को संभालने का नाम ही तो भजन है।’ वारकरी सम्प्रदाय में एक महार जाति के संत थे । उनका नाम है संत चोखामेला। समर्थगुरु रामदास कहते हैं :

अनाथांचा नाथ रे। त्याला कैसी जात रे।

चोखामेला संगे जेवी। दही दूध भात रे।

अर्थात् ‘अनाथों के नाथ (भगवान्) की कोई जाति नहीं है। वह चोखामेला के साथ दही-दूध-भात का भोजन करता है।’ एक अन्य स्थान पर समर्थगुरु रामदास की जाति की निरर्थकता को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते है :

रामी रंगले मन। असो नीच जाती।

त्यांच्या चरणांची। वंदीन मी माती। (वही, पृ. 94)

अर्थात् ‘भले ही उसकी जाति नीची क्यों न हो किन्तु इसका मन तो राम के रंग में रंग गया है। ऐसे व्यक्ति के चरणों की धूलि को पवित्र मानते हए मैं उसे वन्दन करता हूँ।’ समर्थगुरु रामदास कहते हैं कि यह कैसी पवित्रता है जो स्पर्श मात्र से ही अपवित्र हो जाती है ?

ऐसे कैसे हे सोवळे । शीवता होतसे ओवळे॥ (वही, पृ. 97)

अर्थात् ‘ऐसी कैसी है तुम्हारी यह पवित्रता जो किसी के स्पर्श मात्र से ही अपवित्र हो जाती है।’ श्री समर्थगुरु कहते हैं कि ऊँच-नीच के सभी भेदभावों को मिटाकर सभी को हृदय से प्यार करो । इसी से सभी का भाग्योदय होता है।

ऊँच नीच म्हणों नये । सकळांचे निववावे हृदये।

राखावी बहुतांची अंतरें। भाग्य येते तद नंतरें॥ (वही, पृ. 97)

अर्थात् ‘किसी को ऊँचा या नीचा नहीं मानना चाहिए। सभी लोगों के हृदय को जीतिये, बहुत लोगों के अंतरतम में रहिए अर्थात् प्रेम बढ़ाइए, उसी के कारण भाग्योदय होगा।’

अस्पृश्यों को भोजन एवं दक्षिणा – समर्थगुरु रामदास जी ने रामनवमी के प्रसंग पर चाफल क्षेत्र के निकट भोरवाड़ी नामक गाँव के एक सहस्र अस्पृश्य कहे जाने वाले दंपतियों को आमंत्रित किया। उन्हें मांड नदी में स्नान कराने के पश्चात् उन सभी की पूजा की। पुरुषों को धोती तथा उपरना दिया और स्त्रियों को साड़ी तथा चोली दी। सभी को सम्मान के साथ भोजन कराया और दक्षिणा दी। उस समय यह एक बड़ी भारी क्रान्ति थी।

गिरिधर स्वामी ने “समर्थ प्रताप’ में इसका चित्रात्मक शैली में वर्णन किया है। डॉ. सच्चिदानन्द परलीकर के मतानुसारः “इससे यह स्पष्ट होता है कि दक्षिणा देने के लिए समर्थगुरु रामदास मात्र ब्राह्मणों को ही प्रमुखता देते थे सो बात नहीं | उनकी दृष्टि में अस्पृश्य दंपति को भी दंपति को भी दक्षिणा पाने का उतना ही अधिकार था । समर्थ गुरु रामदास को जाति, वर्ण, प्रान्त, भाषा आदि के नाम पर मनुष्य-मनुष्य में भाव करना बिल्कुल पसंद नहीं था।” (वही, प.96)

इसका सन्देश यह था कि दक्षिणा पाने का अधिकार सभी को है। समर्थगुरु रामदास का मानना था कि भक्तिमार्ग पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति होगी। वे कहते हैं :

चहंवर्णा नामाधिकार । नामी नाहीं लहान थोर।।

जडमूढ पैलपार। पावती नामें॥ (वही, पृ. 96)

अर्थात् ‘चारों वर्गों के लोगों को नाम स्मरण का अधिकार है। नाम स्मरण के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता । मूढ़ तथा अज्ञानी भी नाम के सहारे भवसागर लाँघ सकते हैं।’ समर्थ रामदास जी ने ऊँच-नीच के लिए एक ही कसौटी बतलाई है और वह है उसके कर्म । अतः वे कहते हैं कि :

श्रेष्ठ कर्म करी तो श्रेष्ठ। कृत्रिम करी तो कनिष्ठ।

कर्मानुसार प्राणी नष्ट। अथवा भले॥ (वही, पृ. 96)

अर्थात् ‘अच्छे कार्य करने से व्यक्ति श्रेष्ठ तथा बनावटी करने से मनुष्य निकृष्ट होता है। कर्म के अनुसार ही मनुष्य गिर जाता है या ऊँचा उठता है।’

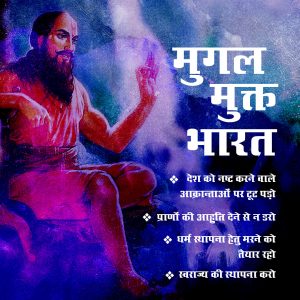

देश को मुक्त कराने का प्रयास– समर्थ रामदास ऐसे संत हैं, जिन्होंने इस्लाम के आतंक से देश को मुक्त कराने का योजनाबद्ध प्रयास किया। प्रथम चरण में उन्होंने कृष्णा नदी के उद्गम महाबलेश्वर में वीर हनुमान मन्दिर बनाया, मठ स्थापित किया और धीरे-धीरे ग्यारह बड़े मठ और हनुमान मन्दिर स्थापित कर दिये । आगे चलकर पूरे महाराष्ट्र में हजारो हनुमान मन्दिर और अखाड़ों की स्थापना समर्थगुरु ने कर दी।

समर्थगुरु रामदास के समय सम्पूर्ण देश में मुसलमानों के भीषण अत्याचार जारी थे । अधिकांश स्थानों की सत्ता मुसलमानों के हाथ में ही थी। समर्थगुरु रामदास तो भक्ति जगाते हुए मुसलमानों से अपना राज्य वापस लेने के कार्य को भी ईश्वर का कार्य ही मानते हैं । वे कहते हैं :

देव मस्तकी धरावा। अवघा हलकल्लोळ करावा।।

मुलुख बडवा कि बुडवावा। धर्मस्थापनेसाठी॥ (वही, पृ. 191)

अर्थात् ‘परमेश्वर को सिर पर धारण करते हुए चारों ओर से हो हल्ला मचाओ (युद्ध छेड़ दो) और धर्म की स्थापना के लिए जो हमारे देश को तबाह करने वाले हैं ऐसे मुसलमान शासकों पर टूट पड़ो।’ अपने स्वराज्य की धर्म का कार्य है । अतः इसके लिए प्राणों की आहुति देने से डरो नहीं।

धर्म कारितां मरावे। मरोनि अवघ्यांसी मारावे।

मारितां मारितां घ्यावे। राज्य आपुले॥ (वही, पृ. 191)

अर्थात् ‘धर्म स्थापना हेतु मरने को तैयार रहो । मारते-मारते मृत्य का वरण करो और अपने स्वराज्य की स्थापना करो।’ विजय अपनी ही होगी ऐसा विश्वास दिलाते हुए वे सभी ईश्वरभक्तों का आह्वान करते हैं :

देवद्रोही तितुके कुत्ते। मारोनि घालावें परतें।

देवदास पावती फत्ते। यदर्थी संशयो नाहीं॥ (वही, पृ. 192)

अर्थात् ‘जितने भी देवद्रोही अर्थात् हिन्दू मन्दिरों पर आक्रमण करने वाले जो लोग हैं, वे सभी कुत्ते हैं । उनको मारने वाले देवदास अर्थात् ईश्वर के भक्त हैं । इन ईश्वरभक्तों की विजय अवश्य होगी, इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं है।’

रामनवमी महोत्सव- सारे हिन्दू समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से समर्थगुरु रामदास ने रामनवमी के बड़े-बड़े उत्सव प्रारम्भ किए, जिसमें श्रीराम का रथ निकलता था तथा सभी जातियों के लोग इसके अन्दर उत्साह से भाग लेते थे।

व्यापक शिष्य परम्परा- समर्थगुरु रामदास सारे देश में हिन्दू समाज के अन्दर एक जागृति और संगठन लाना चाहते थे। उन्होंने अपनी विशाल शिष्य परम्परा में से लगभग ग्यारह सौ शिष्यों को महंत बनाया, इनमें तीन सौ महिलाएं भी थीं। ये सभी देश भर में फैल गए और स्थान-स्थान पर जाकर हिन्दू समाज को संगठित करने का प्रयास करने लगे। इनके नेतृत्व में हजार से अधिक मठ स्थापित हए तथा इन मठों में जातिगत भेदभाव को कोई स्थान नहीं था। तंजावुर से लेकर कश्मीर तक समर्थ रामदास द्वारा स्थापित मठ, अखाड़े तथा मन्दिरों की सशक्त श्रृंखला ने शिवाजी महाराज को बहुत सहयोग किया। शिवाजी महाराज के पुत्र राजाराम को जब महाराष्ट्र छोड़ कर दक्षिण में जाना पड़ा, तब तंजावुर मठ के कारण ही वे औरंगजेब से बीस वर्षों तक संघर्ष करते रहे|

साहित्य रचना- हिन्दू समाज के लिए आवश्यक अनेक विषयों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ‘दासबोध’, करुणाष्टक’, ‘मनाचे श्लोक’ तथा ‘रामायण’ के ‘सुन्दरकाण्ड’ तथा ‘युद्धकाण्ड’ की रचना की। समर्थगुरु रामदास ने सामाजिक संगठन खड़ा करने का सुन्दर प्रयास किया। हजारों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। उनका सन्देश था कि सभी के अन्दर प्रभु राम का वास है, सभी से प्रेम करो । जातिगत भेदभाव करने का अर्थ है कि प्रभु राम के अस्तित्व को ही न मानना । उन्होंने अनेक पिछड़ी कही जाने वाली जातियों को संगठित कर शिवाजी महाराज के साथ लाकर खड़ा किया।

स्रोत : (पुस्तक- भारत की संत परम्परा और सामाजिक समरसता ( पृ. – 344 से 349)

लेखक – कृष्ण गोपाल शर्मा)