भारत की भूमि संतों की भूमि है। भारत अपनी सनातनी परंपरा के द्वारा ही विकसित हुआ है। भारत का मौलिक स्वरूप आध्यात्मिक है। ज्ञान के प्रति निष्ठावान लोगों की भूमि ही भारत है। इसलिए भारत का जनजीवन, भारत की लोक परम्पराएँ, भारत की संस्कृति, भारत की राजनीति सभी का मूल भारत की आध्यात्मिक परंपरा में खोजा जा सकता है। यही कारण है कि आज भी भारत के जनमानस में भारत के संतों और आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति विशेष सम्मान और श्रद्धा दिखाई देती है।

भारत के स्वभाव का मूल है धर्म तत्व जिसे आदिकाल से लेकर वर्तमान तक अनगिनत संतो, ऋषियों–मुनियों और दार्शनिकों ने पोषित किया है। आदि मुनियों की बात करें तो उनमें से एक हैं देवर्षि नारद मुनि, हमारे सभी उपनिषदों, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराणों, ज्योतिष शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में देवर्षि नारद का उल्लेख उनकी अद्वितीयता को प्रमाणित करता है। इस इन्फोपैक में नारद जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके चरित्र से सम्बंधित तथ्यों को एकत्र करने का प्रयास किया गया है।

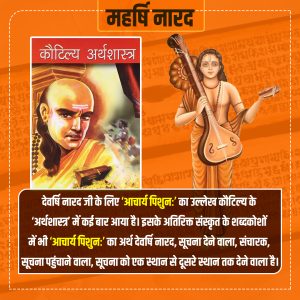

हिन्दू समाज में अध्यात्म भाव और भक्ति का बड़ा महत्व है। भगवान के प्रति आत्मसमर्पण की परम–आकांक्षा को भक्ति ही कहा जाता है। भक्तिभाव की यह परम्परा अति प्राचीन काल से वर्तमान समय तक अनवरत चली आ रही है। भारतवर्ष का हिमालय क्षेत्र सदैव से ऋषि–मुनियों तथा संतों को आकर्षित करने वाला रहा है। सिद्ध, मुनि एवं साधक अपनी साधना हेतु हजारों वर्षों से हिमालय को सर्वश्रेष्ठ आराधना स्थली मानते हैं। ऋषि अष्टावक्र, देवऋषि नारद, महर्षि व्यास, भगवान परशुराम, गुरु गोरखनाथ, योगी मछिंदरनाथ, सत्यनाथ, गरीबनाथ, एवं बालकनाथ इत्यादि ने भी हिमालय को अपनी साधना हेतु चुना। यह भी कहा जाता है कि गोरखनाथ को परम सिद्धि यहीं प्राप्त हुई थी।[1] अत:एव हिन्दू संस्कृति में देवऋषि नारद का एक विशिष्ट चरित्र और स्थान है। भारतीय शास्त्रों का इतिहास देखेंगे तो अलग–अलग जगह पर नारद जी का उल्लेख है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान विष्णु जी के भक्त और बृहस्पति जी के शिष्य हैं। इन्हें एक लोक कल्याणकारी संदेशवाहक और लोक–संचारक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि प्राचीनकाल में सूचना, संवाद, संचार व्यवस्था मुख्यतः मौखिक ही होती थी और मेले, तीर्थयात्रा, यज्ञादि कार्यक्रमों के निमित लोग जब इकठे होते थे तो सूचनाओं का आदान–प्रदान करते थे।[2]

नारद जी का मूल क्या है उसके सम्बन्ध में निम्न तथ्य शास्त्रों में विद्यमान हैं :-

- नारद जी के भीतर ज्ञान और भक्ति का जो विराट रूप प्रगट होता है उससे ज्ञानीजन यह निष्कर्ष निकालते हैं कि नारद जी जैसी विरली और विशिष्ट अनुकृति सर्वगुण सम्पन्न भगवान् विष्णु की ही हो सकती है, इसलिए वह भगवान् विष्णु के मानस अवतार के रूप में स्वीकृत हैं।[3]

- गोस्वामी नाभादास जी ने भी नारद जी को भगवान का मन, और उनका अवतार कहा है। यही भगवान का मानस अवतार है।[4]

- हरिवंश पुराण में इन्हें ब्रहमा जी के सात मानस पुत्रों में से एक बताया गया है।[5]

- एक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति के श्राप से मानस पुत्र नारद जी का शरीर नष्ट हो गया और फिर इन्होने दक्ष प्रजापति की कन्या के गर्भ से ऋषि कश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लिया तब यह काश्यप नारद कहलाये। किन्तु यह देवर्षि नारद से भिन्न हैं, देवर्षि नारद नहीं। एक श्राप के कारण इन्होने पृथ्वी पर गोपराज के घर पुत्र रूप में जन्म लिया था। एक अन्य जन्म में यह उपवर्हण नामक गंधर्व भी थे। इस प्रकार शास्त्रों और धर्मग्रंथों में इनके अनेक जन्म बताये गये हैं। – नारद पुराण

- श्रीमद्भागवत के अनुसार एक जन्म में नारद जी दासी के पुत्र थे और उसी जन्म में संतों के उपदेश से उनको भगवद भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने हृदय में ईश्वर का साक्षात्कार किया किन्तुनियमानुसार उन्हें मानव शरीर को त्यागना पड़ा। भगवान् की कृपा से उन्हें पार्षद रूप प्रदान किया। प्रलय के समय भगवान ने उन्हें अपने अंत:करण में समेत लिया, पुन: सृष्टि रचना के समय उनके ब्रह्म शरीर से मरीचि आदि सप्त ऋषियों की उत्पत्ति हुई और उन्ही के साथ भगवान की प्राणेंद्रिय से देवर्षि नारद जी का जन्म हुआ।[6]

- अनेक जन्मों में यह ब्रह्मापुत्र नारद, उपवर्हण गंधर्व, दासीपुत्र नारद, भगवद्गपार्षद नारद और काश्यप नारद रहे हैं।[7]

- नारद शब्द का अर्थ : नारद = नार + द। ‘नार’ का अर्थ है जल, जनसमूह, अज्ञान। ‘द’ का अर्थ है देना तथा नाश करना। अमरकोष के ‘नारदाद्या: सुरपर्य:’ पद की व्याख्या में रामाश्रमाचार्य ने लिखा है कि जो सदैव तर्पण द्वारा पितरों को जल देता है वह नारद है। जनसमूह कलेश का नाश करने वाला नारद है। नारों के अज्ञान अर्थात् नार को ज्ञानोपदेश द्वारा जो नाश करने वाला है वहा नारद है।[8]

- महाप्रलयकाल में भी उनके शरीर का अवसान नहीं होगा क्योंकि वे अजर, अमर, अनादि परमात्मा के दिव्य शरीर में प्रविष्ट हो जायेंगे और अगले कल्प में भगवद्गइच्छा से पुन: प्रगट होंगे।[9]

- खड़ी शिखा, हाथ में वीणा, मुख से ‘नारायण‘ शब्द का जाप, पवन पादुका पर मनचाहे वहाँ विचरण करने वाले नारद से सभी परिचित हैं। श्रीकृष्ण देवर्षियों में नारद को अपनी विभूति बताते हैं। वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ, सभी शास्त्रों में कहीं न कहीं नारद जी का निर्देश निश्चित रूप से होता ही है। ऋग्वेद मंडल में 8-9 के कई सूक्तों के द्रष्टा नारद जी हैं। अथर्ववेद, ऐतरेय ब्राह्मण, मैत्रायणी संहिता आदि में नारद जी का उल्लेख है।

- महाभारत के सभा पर्व में नारद जी के गुणों का वर्णन वैशम्पायन जी ने करते हुए कहा है, वेद और उपनिषदों के ज्ञाता, ऋषि, देवताओं द्वारा पूजित, इतिहास-पुराण के मर्मज्ञ, पूर्व कल्प की बातों के विशेषज्ञ, न्याय के विद्वान, धर्म के तत्त्व को जानने वाले, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, छन्द और ज्यौतिष- इन छहों अंगों के पण्डितों में शिरोमणि, ऐक्य, संयोग नानात्व और समवाय के ज्ञान में विशारद, प्रगल्भ वक्ता, मेधावी, स्मरणशक्ति सम्पन्न, नीतिज्ञ, त्रिकालदर्शी, अपर ब्रह्म और परब्रह्म को विभाग पूर्वक जानने वाले, प्रमाणों द्वारा एक निश्रित सिद्धान्त पर पहुँचे हुए, पंचावयवयुक्त वाक्य के गुण-दोष को जानने वाले, बृहस्पति-जैसे वक्ता के साथ भी उत्तर-प्रत्युत्तर करने में समर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-चारों पुरुषार्थों के सम्बन्ध में यथार्थ निश्चय रखने वाले तथा इन सम्पूर्ण चौदहों भुवनों को ऊपर, नीचे, और तिरछे सब ओर से प्रत्यक्ष देखने वाले, महाबुद्धिमान, सांख्य और योग के विभाग पूर्वक ज्ञाता, देवताओं और असुरों में भी निर्वेद (वैराग्य) उत्पन्न करने के इच्छुक, संधि और विग्रह के तत्त्व को समझने वाले, अपने और शत्रु पक्ष के बलाबल का अनुमान से निश्चय करके शत्रु पक्ष के मन्त्रियों आदि को फोड़ने के लिये धन आदि बाँटने के उपयुक्त अवसर का ज्ञान रखने वाले, संधि (सुलह), विग्रह (कलह), यान (चढ़ाई करना), आसन (अपने स्थान ही चुप्पी मारकर बैठे रहना), द्वैधीभाव (शत्रुओं में फूट डालना) और समाश्रय (किसी बलवान राजा का आश्रय ग्रहण करना)- राजनीति के इन छहों अंगों के उपयोग के जानकार, समस्त शास्त्रों के निपुण विद्वान, युद्ध और संगीत की कला में कुशल, सर्वत्र क्रोध रहित, इन उपर्युक्त गुणों के सिवा और भी असंख्य सद्गुणों से सम्पन्न, मननशील, परम कान्तिमान महातेजस्वी देवर्षि नारद लोक-लोकान्तरों में घूमते-फिरते पारिजात, बुद्धिमान पर्वत तथा सौम्य, सुमुख आदि अन्य अनेक ऋषियों के साथ-सभा में स्थित पाण्डवों से प्रेमपूर्वक मिलने के लिये मन के समान वेग से वहाँ आये और उन ब्रह्मर्षि ने जयसूचक आशीर्वादों द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर का अत्यन्त सम्मान किया। -महाभारत, सभा पर्व, अध्याय 5, श्लोक 1-12

हमारी सनातन धर्म के प्रति दुर्भाव रखने वालों ने षड्यंत्रपूर्वक नारद जी को विदूषक (जोकर या कॉमेडियन), कलहकारी सिद्ध करने का दुश्चक्र रचा और वह भी तब जबकि नारद जी के गुणों के बखानों के हमारे शास्त्र प्रमाण उपलब्ध हैं। ज्योतिष शास्त्र में नारद निवास को युद्ध और कलह का स्थान माना जाता है उसके शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध हैं। महाभारत के गदा पर्व में बलराम जी और नारद जी की भेंट के सन्दर्भ में तथा सभा पर्व की पांचवे अध्याय में में भी उनके कलहप्रिय होने का विवरण मिलता है किन्तु वे दानव–मानव, सुर–असुर एवं प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले हैं और उनकी सभी प्रकार की चेष्टाएँ अंतत: कल्याणकारी परिणाम को निगमित करती हैं। वह संसार के कल्याणमार्ग के पथिक हैं। इसी कारण वे सभी स्थान पर अत्यंत सम्मानीय हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु भी समय–समय पर हिंसात्मक युद्धों में प्रवृत्त होते हैं। भगवद्गीता में ‘परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्’ का संकल्प लेते हैं तो उन्हें हिंसा प्रेमी या कलहकारी नहीं कहा जाता है तब उनके मानस अवतार नारद जी को कलहप्रिय कहने का क्या औचित्य है? देवर्षि नारद अहिंसा के पक्षपाती, सात्विक भाव स्वरुप, करुणानिधि एवं निर्मल चित्त हैं। उनके प्रति प्रभास अज्ञानमूलक है। देवर्षि नारद के हाथों में वीणा सुसज्जित रहती है जो पारमर्थिक संगीत की सूचक है, नारद जी सांसारिक संगीत जो विलासिता का प्रतीक है से इतर भगवद्गगुणों का कीर्तन और वर्णन करने वाले भक्त के रूप में ब्रहमांड के उस नाद संगीत को अभिव्यक्त करते हैं जिससे ब्रह्माण्ड का कण–कण स्पंदित है। एक ब्रह्मचारी के रूप में वे ईश्वरीय संगीत का वरण किये हुए हैं। वह संगीत शास्त्र के महान ज्ञाता हैं। दक्ष प्रजापति के शाप के कारण नारद जी एक स्थान पर नहीं रह सकते हैं, वह निरंतर तीनों लोकों और चौदह भुवनों में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। यह शाप उनके लिए एक वरदान है क्योंकि इसके कारण वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचार करते हैं, यह उन्हें आदि पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित करता है। सभी प्रकार की सूचनाओं को सभी लोकों में संचारित करना उनका परम कर्तव्य है। इसके माध्यम से वह भगवान् विष्णु की इच्छा को चरितार्थ कराने में अपना योगदान देते हैं। देवर्षि नारद देवताओं के ऋषि हैं इसलिए उन्हें देवर्षि कहा गया है।

नारद जी के रचित शास्त्र और उनकी विद्वता :-

देवर्षि नारद के ज्ञान का प्रमाण उनके द्वारा विरचित पांचरात्र शास्त्र, नारद भक्ति सूत्र, नारद संहिता, नारद पुराण के पूर्वार्ध में ज्योतिष गणित के वर्णन जो ज्योतिष सिद्धांत का प्रतिपादक है में मिलता है। नारद जी छंद शास्त्र, व्याकरण और आयुर्वेद सहित तंत्र–मन्त्र के विद्वान हैं। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण जैसे आदिकाव्य के प्रेरक आचार्य, श्रीमद्भागवत महापुराण के मुख्य प्रवर्तक, इहलौकिक एवं पारलौकिक शास्त्रों के आचार्य, उपदेशक एवं जन्मदाता हैं। [10]

हिमालय पुत्री पार्वती की माता मैना ने जब अपनी कन्या के भविष्य के बारे में नारद जी से पूछा तो उन्होंने सामुद्रिक शास्त्रानुसार पार्वती जी का भविष्यफल बताया जो काल क्रम में ज्यों का त्यों उतरा। इस प्रकार के अनेक प्रमाण उन्हें ज्योतिष विद्या का प्रकांड विद्वान सिद्ध करते हैं।[11]

रामायण रचना के प्रणेता देवर्षि नारद जी :-

वन में वास करने वाले एक साधारण युवक रत्नाकर को भक्ति मार्ग पर लगाने का श्रेय भी नारद जी को जाता है जिन्होंने उन्हें प्रथम उपदेश देकर उनमें वैराग्य भाव जागृत किया और आदि कवि भगवान वाल्मीकि के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। कहा जाता है कि देवर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को रामायण लिखने की प्रेरणा दी थी। स्वयं आदिकवि वाल्मीकि जी ने देवर्षि नारद जी से 16 प्रश्न पूछे थे, नारद जी द्वारा दिये गये उत्तर ही उनकी प्रेरणा का स्रोत बनें। बालकाण्ड के प्रथम 5 श्लोकों में इन प्रश्नों का उल्लेख है।[12]

प्रश्न हैं :-

- तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्। नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्।। 1।।

तपस्वी वाल्मीकि ने व्रतनियमादि एवं वेदाभ्यास में सदैव तत्पर रहनेवाले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा मुनियों में अग्रगण्य देवर्षि नारद से पूछा।

- को न्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः।। 2।।

हे महर्षि ! इस समय इस विशाल संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि गुणी, पराक्रमी, धर्मतत्त्वज्ञाता, परोपकार को माननेवाला, सत्यवक्ता तथा दृढनिश्चयी पुरुष है ?

- चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः।। 3।।

ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि सच्चरित्र, सभी प्राणियों का हितचिन्तक, श्रेष्ठ, विद्वान् (शास्त्रज्ञ), सभी कार्यों के सम्पादन में सामर्थ्य रखनेवाला तथा जिसे देखकर सभी (शत्रु एवं मित्र) प्रसन्न होते हों ?

- आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् कोऽनसूयकः। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे।।4।।

कौन सा पुरुष जितेन्द्रिय, क्रोधरहित, लोकोत्तर कान्ति से युक्त एवं असूयारहित है ? और किसके क्रुद्ध होने पर संग्राम भूमि में देवता भी भयभीत हो जाते हैं ?

- एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे । महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम्।। 5।।

हे महर्षि नारद ! मेरे मन में बड़ी उत्कण्ठा है और आप मेरे द्वारा जिज्ञासित पुरुष को जानने में पूर्ण समर्थ हैं । अतः मैं आपके श्रीमुख से ही यह सब सुनना चाहता हूँ।

उपरोक्त प्रश्नोत्तर से ही आदिकवि वाल्मीकि जी के हृदय में भगवान श्री राम के जीवन का चरित्र चित्रण करने की प्रेरणा जागृत हुई। नारद जी ने जब इन प्रश्नों के उत्तर में प्रभु राम जी के मूल चरित्र का वर्णन किया उसके बाद वाल्मीकि जी अत्यंत प्रसन्न हुए और क्रोंच पक्षी के वध के बाद तमसा नदी के तट पर एक श्लोक की वाल्मीकि के विदीर्ण ह्रदय से उपजा:

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । यत्क्रौंचमिथुनादेकमवधी काममोहितम् ।।

चिन्तायुक्त बैठे वाल्मीकि जी को ब्रहमा जी ने प्रेरणा दी कि नारद जी से सुने गये श्री राम चरित्र को अपनी दिव्य वाणी में प्रगट करो। इस प्रकार 24000 श्लोक वाला रामायण महाकाव्य रचा गया।

आदि पत्रकार हैं देवर्षि नारद जी

जिस प्रकार भारत की परम्परा है कि प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारम्भ करने के लिए एक अधिष्ठात्रा देवता होता है जैसे विद्या के उपासक गणेशजी या सरस्वती का आह्वान, शक्ति के उपासक हनुमान जी या दुर्गा का आह्वान तथा वैद्य शास्त्र से जुड़े लोग धन्वंतरि की उपासना करते हैं। इस दृष्टि से किसी सम्पादकीय कार्य प्रारम्भ करते समय देव ऋषि नारद का आह्वान करना भारतीय परम्परा के अनुसार स्वाभाविक ही है।[13]

नारद भक्ति सूत्र में पत्रकारिता के मूल तत्व भी विद्यमान हैं। नारद जी द्वारा रचित 84 भक्ति सूत्रों का यदि सूक्ष्म अध्ययन करें तो केवल पत्रकारिता ही नहीं पूरे मीडिया के लिए शाश्वत सिद्धांतो का प्रतिपालन दृष्टिगत होता है।

उनके द्वारा रचित भक्ति सूत्र 72 आज के समय में कितना प्रासंगिक है : सूत्र 72 एकात्मकता को पोषित करने वाला अत्यंत सुंदर वाक्य है, जिसमें नारद जी समाज में भेद उन्पन्न करने वाले कारकों को बताकर उनको निषेध करते हैं।

नास्ति तेषु जातिविधारूपकुलधनक्रियादिभेद: ।।

अर्थात् जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, कार्य आदि के कारण भेद नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता किसके लिए हो व् किनके विषय में हो यह आज एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसका समाधान इस सूत्र में मिलता है। आज की पत्रकारिता व् मीडिया में बहसों का भी एक बड़ा दौर है। लगातार अर्थहीन व अंतहीन चर्चाएं मीडिया पर दिखती हैं। सूत्र 75,76 व 77 में परामर्श दिया है कि वाद–विवाद में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाद–विवाद से मत परिवर्तन नहीं होता है।[14]

नारद मुनि को भक्ति शास्त्र का प्रणेता कहा गया है नारद भक्ति सूत्र का 15 सूत्र इस प्रकार है: तल्ल्क्षणानि वच्यन्ते नानामतभेदात।।

अर्थात संतों में विभिन्नता व अनेकता है। यह पत्रकारिता का मूल सिद्धांत है। किसी भी एक घटना विशेष पर अनेक विद्वानों में विभिन्नता व अनेकता हो सकती है, आजकल टेलीविजन पर विभिन्न विद्वानों के बीच बहस के रूप में उसे देखा जा सकता है, परंतु पत्रकारिता और संवाद के माध्यम से सभी दृष्टि ओं का अध्ययन कर निष्पक्ष दृष्टि से लोकहित में प्रस्तुतीकरण पत्रकारिता का धर्म है।[15]

भक्ति सूत्र बीच में नारद जी कहते हैं: “ अस्त्येवमेवं ।।

अर्थात यही है परंतु इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक ऐसी घटनाओं से सामना होता है जिसकी विभीषिका को शब्दों में अभिव्यक्त किया ही नहीं जा सकता है।[16]

इसी प्रकार सूत्र 26 में वे कहते हैं: “ फलरूपत्वात”

अर्थात पत्रकारिता फल स्वरुप है यह प्रारंभ नहीं है जिसका अर्थ है पत्रकारिता के माध्यम से जो भी संचालित किया जाता है अथवा प्रेषित किया जाता है वह प्रारंभ अवश्य ही हो परंतु उसका प्रभाव और उसका परिणाम की दृष्टि से वह सदैव परिणाम कार्य होता है।[17]

सूत्र 43 में वे कहते हैं : “दु:संग:सर्वथैव त्याज्य”

अर्थात जो नकारात्मक हो उसको त्याग देना चाहिए। वर्तमान पत्रकार जगत जो यूरोपीय दृष्टि से प्रभावित है वह नकारात्मक संचार को अधिक महत्व देता है, कुत्ते का काटना जैसी घटनाओं को समाचार माना जाता है परंतु पत्रकार स्वयं को भी प्रहरी कुत्ते के समान सतर्क रखकर उसे भी सकारात्मक रूप दे देता है।[18]

इस प्रकार के नारद भक्ति सूत्र के अनेक सूत्रों में जनसंचार और पत्रकारिता की सफलता के रहस्य छिपे हुए हैं, एक कुशल पत्रकार और जनसंचारकर्मी जितनी सहजता से नारद जी के गुणों को धारण करता जाता है वह अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता को उपलब्ध होता है इसमें कोई संशय नहीं है।

भारत का प्रथम हिंदी साप्ताहिक ‘उदन्त मार्तण्ड’ 30 मई, 1826 को कोलकाता से प्रारम्भ हुआ था। इस दिन वैशाख कृष्ण द्वितीया, नारद जयंती थी तथा इस पत्रिका के प्रथम अंक के प्रथम पृष्ठ पर सम्पादक ने आनंद व्यक्त किया कि देव ऋषि नारद जी की जयंती के शुभ अवसर पर यह पत्रिका प्रकाशित होने जा रही है क्योंकि नारद जी एक आदर्श संदेशवाहक होने के नाते उनका तीनों लोक (देव, मानव, दानव) में समान सहज संचार था। उनके द्वारा प्राप्त सूचना को कोई भी हलके में नहीं लेता था। सूचना संचार (कम्युनिकेशन) के क्षेत्र में उनके प्रयास अभिनव, तत्पर और परिणामकारक रहते थे।[19]

प्रकाण्ड विद्वान एवं विविध विषयों के ज्ञाता देवर्षि नारद जी

श्रीमद्भागवतगीता में भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन से कहते हैं:

अश्वत्थ: सर्ववृक्षाणाम देवरशीणाम च नारद: ।

गन्धर्वाणाम चित्ररथ: सिद्धानाम कपिलो मुनि: ।।[20]

इसी प्रकार महाभारत में युधिष्ठिर को श्रीकृष्ण नारद जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं —

‘नारद: पर्वतश्चैव द्वावृषी लोकसत्तमौ।’[21]

अर्थात् नारद और पर्वत, ये दोनों ऋषि सम्पूर्ण लोकों में श्रेष्ठ हैं।

नारद जी का व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति में इतना विस्तृत है कि उनके विराट व्यक्तित्व को किसी एक विभाग में नहीं समेटा जा सकता है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा और उसके प्रत्येक विभाग के प्रकांड विद्वान हैं नारदजी। धर्म, भक्ति, कर्तव्य, संस्कृति, राज कार्य, अर्थ चिंतन, संगीत, संवाद इत्यादि अनेक विषयों पर उनके सूत्र हमारे शास्त्रों में उपलब्ध हैं। नारद पुराण, नारद संहिता, नारद भक्ति सूत्र, रामायण और महाभारत सहित विभिन्न पुराणों एवं उपनिषदों में उनके संवाद उनकी अद्भुत प्रतिभा का हमें दिग्दर्शन कराते हैं। वह सनातन परंपरा की उस मनीषा और प्रज्ञा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्वयं सनातन है तथा प्रत्येक काल में प्रासंगिक है। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में १२३ प्रश्नों के रूप में जिन विषयों का विमर्श किया था वे आज भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। इस प्रश्नात्मक विमर्श का वर्णन महाभारत के सभा पर्व के अंतर्गत अध्याय 5 में श्लोक क्रमांक 12 से श्लोक क्रमांक 112 तक दिया गया है। विमर्श के यह प्रश्न, मात्र प्रश्न नहीं है अपितु समाधान भी हैं। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उनका संवाद एक प्रकार से सुराज की कार्यपद्धति का आश्चर्यजनक उदाहरण है।

राज्य व्यवस्था, इसकी कार्यप्रणाली, अर्थव्यवस्था सुरक्षा प्रणाली जैसे अनेक विषयों पर नारद जी के प्रश्न सूत्र रूप में प्रकाश डालते हैं। एक एक प्रश्न की व्याख्या हमें वर्तमान में किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण की और ले जाती है। नारद जी के यह प्रश्न हमें गौरवान्वित भी करते हैं कि आज से 5000 वर्ष पूर्व भारत की राज्यसभा में इस प्रकार के गूढ़ विषयों का चिंतन मनन और विमर्श अत्यंत ही महत्व की सूक्ष्म विधियों से किया जाता था। नारद जी ने मुख्य रूप से जिन विषयों को केंद्रित कर प्रश्नों के माध्यम से कर्तव्य निर्वहन का जो निर्देश दिया है वे निम्न है:-

(युधिष्ठिर और नारद जी के संवाद पर आधारित निम्न सामग्री महाभारत के सभापर्व के पांचवे अध्याय से ली गयी है। स्थानाभाव के कारण संस्कृत श्लोक नहीं दिए जा रहे हैं।)

धर्मतत्व

धर्म भारतीय जीवन का प्राण है, धर्म ही सभी को धारण करता है और धर्म से ही सर्वत्र गति होती है इसलिए नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर की राज्यसभा में सबसे पहला प्रश्न धर्म से संबंधित ही पूछा, और अन्य प्रश्न भी उत्तरोतर विशिष्ट क्रम में पूछे।

- अर्थचिंतन के साथ आप धर्मचिंतन भी करते हैं अथवा नहीं ?

- ओ धर्मराज ! यह बताइये कि अर्थचिंतन की व्यापकता के कारण धर्मचिंतन तो प्रभावित नहीं हो रहा ?

- नारद जी यह भी पूछते हैं कि धर्मचिंतन ज्यादा होने के कारण कहीं राजकोष रिक्त तो नहीं हो रहा ?

- भोग लालसा के कारण क्या धर्मकार्यों में बाधा पहुँचती है ?

- या आर्थिक विकास के मार्ग में भी बाधा इस कारण आती है क्या ?

- क्या धर्म में तुम्हारा मन प्रसन्नता पूर्वक लगता है ?

- भगवत चिंन्तन में लगे हुए तुम्हारे मन को किन्हीं दूसरी वृत्तियों–द्वाराआघात या विक्षेप तो नहीं पहुँचता है?

- क्या तुम ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र– इन तीनों वर्णों की प्रजाओं के प्रति अपने पिता–पितामहों द्वारा व्यवहार– में लायी हुई धर्मार्थयुक्त उत्तम एवं उदार वृत्ति का व्यवहार करते हो ?

- तुम धन के लोभ में पड़कर धर्म को, केवल धर्म ही संलग्न रहकर धन को अथवा आसक्ति ही जिसका बल है, उस काम– भोग के सेवन द्वारा धर्म और अर्थ दोनों को ही हानि तो नहीं पहुँचाते ?

- विजयी वीरों में श्रेष्ठ एवं वरदायक नरेश ! तुम त्रिवर्ग–सेवन के उपयुक्त समय का ज्ञान रखते हो; अतः काल का विभाग करके नियन और उचित समयपर सदा धर्म, अर्थ एवं काम का सेवन करते हो न ?

राज प्रणाली

धर्म के पश्चात मनुष्य की जीवन प्रणाली से संबंधित सबसे यह महत्वपूर्ण बिंदु है। जिस स्थान पर वह रह रहा है वहां की शासन प्रणाली और राज व्यवस्था, क्योंकि धर्म के द्वारा नियंत्रित राजसत्ता से ही प्रजा पल्लवित एवं पुष्पित होती है।

नारद जी दायित्व के विषय में कहते हैं कि दायित्व के दो पहलू हैं. एक शुचिता संबंधी और दूसरा वैधानिक। नारद जी के उपदेश मात्र भौतिक प्रगति या सर्वसाधारण जीवन की मामूली बातों को नियमन करने वाले सूत्र नहीं हैं, बल्कि यह कहा जा सकता है कि तदनुसार जीवन बिताने वाला व्यक्ति आध्यात्मिकता के शीर्ष शिखर पर पहुंचेगा।

- वे युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैंकि राज्यकर संग्रह व्यवस्था क्या व्यवस्था है?

- राजन् ! वीर शिरोमणे ! क्या तुम्हारे कार्यों के सिद्ध हो जाने पर या सिद्धि के निकट पहुँच जाने पर ही लोग जान पाते हैं ? सिद्ध होने से पहले ही तुम्हारे किन्हीं कार्यों को लोग जान तो नहीं लेते?

- नारद जी ने राजा से उनके दैनिक कार्यकलापों के बारे में भी पूछा।

- क्या तुम रात्रि के (पहले पहर के बाद) जो प्रथम दो (दूसरे –तीसरे ) याम हैं, उन्हीं में सोकर अन्तिम पहर में उठकर बैठ जाते और धर्म एवं अर्थ का चिन्तन करते हो ?

- तुम प्रतिदिन समय पर उठकर स्नान आदि के पश्चात वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो देश–काल के ज्ञाता मन्त्रियों के साथ बैठकर (प्रार्थी या दर्शनार्थी) मनुष्यों की इच्छा पूर्ण करते हो न?

- क्या तुम दण्डनीय अपराधियों के प्रति यमराज और पूजनीय पुरूषों के प्रति धर्मराज का–सा बर्ताव करते हो ?

- प्रिय एवं अप्रिय व्यक्तियों की भलीभाँति परीक्षा करके ही व्यवहार करते हो न ?

- करणीय कार्यों के बारे में बारीकी से विचार करते हैं क्या?

- किये हुए कामों की बाद में समीक्षा के बारे में, आप निर्णय अकेले लेते हैं अथवा बुद्धिमान सहकारियों से विचार–विमर्श के बाद?

- क्या आप वृद्ध, अनुभवी, जानकार व्यक्तियों के सुझाव एवं सूचनाओं को पूरे ध्यान से सुनते हैं?

- क्या अपने दोषों का, जैसे नींद, आलस्य, भय, क्रोध, टालमटोल, प्रतिशोध आदि का त्याग कर दिया है?

- भरत श्रेष्ठ ! क्या तुम संक्षेप से सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाले सभी सूत्र ग्रन्थ– हस्तिसूत्र, अश्वसूत्र एवं रथयूत्र आदि संग्रह ( पठन एवं अभ्यास) करते रहते हो ?

कार्यपालिका

राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस मंत्रिमंडल की आवश्यकता होती है उसे कार्यपालिका के नाम से हम जानते हैं। नारद जी ने कार्यपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न महाराज युधिष्ठिर से किये :

- क्या आपने अपने मंत्रमंडल में चरित्रवान, ईमानदार, त्यागी, कर्मकुशल, समाज के प्रति निष्ठा रखने वालों को मंत्री के रूप में शामिल किया है?

- क्या आप अपने प्रत्येक विभाग को चलाने के लिये ईमानदार, निर्लोभी, सेवाभाव से काम करने वाले जानकार व्यक्तियों को अधिकारी के रूप में रखते हैं?

- आपको यह जानना होगा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति एक हजारमूर्खों से अधिक अच्छा है?

- प्रत्येक क्षेत्र के स्तर एवं आवश्यकता के अनुसार आप योग्य व्यक्ति को चुनते हैं, अथवा नहीं?

- अपने विभाग में अच्छी तरह कार्य निर्वाह करने वाले मंत्रियों की आप प्रशंसा करते हैं अथवा नहीं ?

- क्या वे शुद्ध व्यक्तित्व एवं समृद्ध परम्परा से जुड़े लोग हैं?

- कहीं आप अच्छे, ईमानदार, निपुण, समाज की भलाई के लिये काम करने वाले अधिकारियों को किसी और के दोष के कारण सजा तो नहीं देते?

- क्या आपको पूरी उम्मीद है कि पूरे सबूतों के साथ पकड़े गए चोरों को आपके अधिकारी धन के लालच में छोड़ते नहीं हैं ?

- तुम्हारी आमदनी और खर्च को लिखने और जोड़ने के काम में लगाये हुए सभी लेखक और गणक प्रतिदिन पूर्वाह्णकाल में तुम्हारे सामने अपना हिसाब पेश करते हैं न ?

- किन्हीं कार्यों में नियुक्त किये हुए प्रौढ़, हितैषी एवं प्रिय कर्मचारियों को पहले उनके किसी अपराध को जाँच किये बिना तुम काम से अलग तो नहीं कर देते हो ?

- भारत ! तुम उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी के मनुष्यों को पहचानकर उन्हें उनके अनुरूप कार्यों में ही लगाते हो न ?

- तुम ने प्रधान–प्रधान व्यक्तियों को उनके योग्य महान् कार्यों में मध्यम श्रेणी के कार्यकर्ताओं को मध्यम कार्यों में तथा निम्न श्रेणी के सेवकों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे कामों में ही लगा रक्खा है न ?

- क्या तुम निश्छल, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आये हुए और पवित्र आचार–विचार वाले श्रेष्ठ मन्त्रियों को सदा श्रेष्ठ कर्मों में लगाये रखते हो ?

- भरत श्रेष्ठ ! कठोर दण्ड के द्वारा तुम प्रजाजनों को अत्यन्त उद्वेग में तो नहीं डाल देते ?

- मन्त्री लोग तुम्हारे राज्य का न्याय पूर्वक पालन करते हैं न ?

- जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का और स्त्रियाँ काम–चारी पुरूष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती ?

शिक्षा

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला है इस हेतु से भी महाभारत के सभा पर्व में महाराज युधिष्ठिर के साथ प्रश्नोत्तर करते हुए उन्होंने एक राजा का ध्यान इस ओर दिलाया है:

- तुम्हारे यहाँ जो शिक्षा देने का काम करते हैं, व धर्म एवं सम्पूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान् होकर ही राजकुमारों तथा मुख्य योद्धाओं को सब प्रकार की आवश्यक शिक्षाएँ देते हैं न ?

- तुम हजारों मूर्खों के बदले एक पण्डित को तो खरीदते हो न ? अर्थात् आदरपूर्वक स्वीकार करते हो न ? क्योंकि विद्वान् पुरूष ही अर्थ संकट के समय महान् कल्याण कर सकता है।

- क्या तुम्हारे पुरोहित (शिक्षक) विनयशील, कुलीन, बहुज्ञ, विद्वान्, दोषदृष्टि से रहित तथा शास्त्र चर्चा में कुशल हैं ? क्या तुम उनका पूर्ण सत्कार करते हो ?

- तुमने अग्निहोत्र (शिक्षा संस्कार हित गतिविधियाँ) के लिये विधिज्ञ, बुद्धिमान् और सरल स्वभाव के ब्राह्मण (आचार्य, उपाचार्य, गुरुजन आदि) को नियुक्त किया है न ?

- क्या तुम्हारे यहाँ हस्त–पादादि अंगों की परीक्षा में निपुण, ग्रहों–की वक्र तथा अतिचार आदि गतियों एवं उन के शुभशुभ परिणाम आदि को बताने वाला तथा दिव्य, भौम एवं शरीर सम्बन्धी सब प्रकार के उत्पातों को पहले से ही जान लेने में कुशल ज्योतिषी है ?

कृषि व्यवस्था

प्रजा के भरण–पोषण के लिए सबसे प्रमुख है कृषि व्यवस्था जिस से संबंधित उन्होंने निम्न प्रश्न महाराजा युधिष्ठिर से किए:

- क्या आपके राज्य में सभी किसान संतुष्ट व श्रीमंत हैं?

- क्या आपने ईमानदारी से कृषकों के लिए तालाब, सरस बनवाये हैं और उनको भरने का प्रबंधन किया है।

- क्या खेती केवल मानसून पर निर्भर है?

- क्या अगले वर्ष के लिये बीज संग्रह एवं अकाल पड़ा है तो भोजन प्रबंधन ठीक तरह से कर चुके हैं?

- किसानों की मांग के आधार पर धनापूर्ति की व्यवस्था की है अथवा नहीं?

- गाय को चराने के लिये भूमि की उचित व्यवस्था है या नहीं?

- कृषि आदि कार्य विश्वसनीय, लोभ रहित और बड़े–बूढ़ों के समय से चले आने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा ही कराते हो न ?

समाज कल्याण

उपरोक्त सभी व्यवस्थाएं तभी अच्छी कही जा सकती हैं जब समाज में हर्षोल्लास हो, जीवन एक उत्सव एवं पर्व की तरह से हो। यदि ऐसा है तभी उस समाज को कल्याणकारी समाज कहा जा सकता है। समाज के प्रति अपनी सूक्ष्म दृष्टि स्पष्ट करते हुए उन्होंने युधिष्ठिर से निम्न प्रश्न किए:

- क्या आप एक परवाह करने वाले पिता व प्यार करने वाली माता की तरह अपने हर नागरिक को देखते हैं? (प्रजा के प्रति राजा का वात्सल्य भाव)

- मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ईमानदारी एवं निष्पक्षता पर कोई भी नागरिक उंगली नहीं उठाता? (राजा एवं अधिकारियिओं की सत्यनिष्ठ – भ्रष्टाचार मुक्त शासन)

- क्या राज्य में महिला वर्ग सुरक्षित है? वे अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेती हैं क्या? (मातृशक्ति सुरक्षित एवं समाज में उनकी सक्रियता )

- धर्मज्ञ ! क्या तुम अंधों, गूँगों, पंगुओं अंगहीनों और बन्धु–बान्धवों से रहित अनाथों का भी पिता की भाँति पालन करते हो ?

- संत सन्यासियों की देखभाल के लिये श्रद्धा एवं अपनेपन के भाव से क्या विशेष प्रबंधन किया है? ( संत एवं सन्यास परम्परा का संरक्षण एवं संवर्धन)

- प्रजा के रहने के लिये नई बस्तियों का निर्माण ( आवास व्यवस्था एवं नगर प्रबंधन)

- राजन् ! क्या तुम्हारे जनपद के प्रत्येक गाँव में शूरवीर, बुद्धिमान् और कार्य कुशल पाँच–पाँच पंच मिल कर सुचारू रूप से जनहित के कार्य करते हुए सबका कल्याण करते हैं ? (न्याय व्यवस्था)

- तुम अपने आश्रित कुटुम्ब के लोगों, गुरूजनों, बड़े–बूढ़ों, व्यापारियों, शिल्पियों तथा दीन–दुखियों को धन-धान्य देकर उनपर सदा अनुग्रह करते रहते हो न?

प्रजा एवं राष्ट्र सुरक्षा में शासक का उत्तरदायित्व

किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी सैन्य व्यवस्था का शक्तिमान एवं सामर्थ्यवान होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यदि सेना शक्तिमान नहीं होगी तो आसपास के शत्रु कभी भी आक्रमण कर सकते हैं और प्रजा का शोषण दोहन और विनाश का कारण बन सकते हैं। नारद जी ने सैन्य व्यवस्था, सुरक्षा,दुर्गों का आंतरिक प्रबंधन,पुल का निर्माण, युद्ध की तैयारी, जासूसी, रणनीति संबंधी आदि से सम्बंधित प्रश्न भी पूछे।

- देश की सुरक्षा के लिये प्राण न्यौछावर करने वाले सुरक्षाकर्मियों के परिजनों के साथ आपका व्यवहार कैसा है? (शहीदों के परिवार का यथायोचित ध्यान)

- क्या आप उन्हें अपने पुत्र–पुत्रियों के समान समझते हैं?

- क्या तुम्हारे सभी दुर्ग (किले) धन–धान्य, अस्त्र–शस्त्र, जल, यन्त्र (मशीन), शिल्पी और धनुर्धर सैनिकों से भरे–पूरे रहते हैं ? (सैन्य बल की सशक्तता एवं स्वावलंबन )

- क्या तुम शत्रु पक्ष के अठारह और अपने पक्ष के पंद्रह तीर्थों की तीन–तीन अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देख–भाल या जाँच–पड़ताल करते रहते हो ?

- शत्रु सूदन ! तुम शत्रुओं से अज्ञात, सतत सावधान और नित्य प्रयत्नशील रहकर अपने सम्पूर्ण शत्रुओं की गतिविधि पर दृष्टि रखते हो न ? ( सतर्कता)

- निष्पाप नरेश ! तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र (जो मन्त्र बल से प्रयुक्त होते हैं), वेदोक्त दण्ड–विधान तथा शत्रूओं का नाश करने वाले सब प्रकार के विषप्रयोग ज्ञात हैं न ? (आधुनिक अस्त्र शस्त्र)

- क्या तुम अग्नि, सर्प, रोग तथा राक्षसों के भय से अपने सम्पूर्ण राष्ट्र की रक्षा करते हो ?(आंतरिक सुरक्षा)

- क्या तुम्हारे राज्य में कुछ रक्षक पुरूष सेना साथ लेकर चोर–डाकुओं का दमन करते हुए सुगम एवं दुर्गम नगरों में विचरते रहते हैं ? (सैनिक–अर्ध सैनिक बल)

- तुम्हारे नगर तथा राष्ट्र के निवासी मनुष्य संगठित होकर तुम्हारे साथ विरोध तो नहीं करते ? (राजद्रोह)

- शत्रुओं ने उन्हें किसी तरह घूस देकर खरीद तो नहीं लिया है ? (बाहरी षड्यंत्र)

- कोई दुर्बल शत्रु जो तुम्हारे द्वारा पहले बलपूर्वक पीड़ित किया गया (किंतु मारा नहीं गया ), अब मन्त्रणा शक्ति से अथवा मन्त्रणा और सेना दोनों ही शक्तियों से किसी तरह बलवान् होकर सिर तो नहीं उठा रहा है ? (पडोसी दुर्बल शत्रुओं का सर उठाना)

- महाराज ! तुम्हारे खाद्य पदार्थ, शरीर में धारण करने के वस्त्र आदि तथा सूँघने के उपयोग में आने वाले सुगन्धित द्रव्यों की रक्षा विश्वस्त पुरूष ही करते हैं न ? (आत्म सुरक्षा)

- तुम्हारे कल्याण के लिये सदा प्रयत्नशील रहने वाले, स्वामिभक्त मनुष्यों द्वारा ही तुम्हारे धन–भण्डार, अन्न–भण्डार, वाहन, प्रधान द्वार, अस्त्र–शस्त्र तथा आय के साधनों की रक्षा एवं देख–भाल की जाती है न ? (निष्ठावान एवं विश्वस्त मंत्रिमंडल)

- क्या तुम रसोइये आदि भीतरी सेवकों तथा सेनापति आदि बाह्म सेवकों द्वारा भी पहले अपनी ही रक्षा करते हो, फिर आत्मीय जनों द्वारा एवं परस्पर एक–दूसरे से उन सब की रक्षा पर भी ध्यान देते हो ? ( रक्षकों एवं आश्रितों की भी रक्षा)

- राजन् ! तुम ने ऐसे लोगों को तो अपने कामों पर नहीं लगा रक्खा है ? जो लोभी, चोर, शत्रु अथवा व्यावहारिक अनूभव से सर्वथा शून्य हों ? (भ्रष्ट लोगों को दूर रखना)

- चोरों, लोभियों, राजकुमारों या राजकुल की स्त्रियों द्वारा अथवा स्वयं तुम से ही तुम्हारे राष्ट्र को पीड़ा तो नहीं पहुँच रही है ? (घर के भीतर मौजूद शत्रुओं से सावधान)

- क्या नगरों की रक्षा के लिये गाँवों को भी नगर के ही समान बुहत –से शूरवीरों द्वारा सुरक्षित कर दिया गया है ? (छोटे छोटे स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था)

- सीमावर्ती गाँवों को भी अन्य गाँवों की भाँति सभी सुविधाएँ दी गई हैं ? तथा क्या वे सभी प्रान्त, ग्राम और नगर तुम्हें (कर–रूप में एकत्र किया हुआ ) धन समर्पित करते हैं? (सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष ध्यान)

- शत्रुओें पर तुम्हारे आक्रमण करने से पहले अच्छी तरह प्रयोग में लाये हुए तुम्हारे साम, दान, भेद और दण्ड– ये चार गुण विधिपूर्वक उन शत्रुओं तक पहुँच जाते हैं न ? (क्योंकि शत्रुओं को वश में करने के लिये इनका प्रयोग आवश्यक है ।) (शत्रुओं हेतु कूटनीति)

- क्या तुम्हारा सेनापति हर्ष और उत्साह से सम्पन्न, शूर–वीर, बुद्धिमान्, धैर्यवान्, पवित्र, कुलीन, स्वामिभक्त तथा अपने कार्य में कुशल है ?

समाज में सम्मान पाने के अधिकारी कौन?

“महाजन येन गत: स पन्था” का उपदेश देते हुए महाभारत कहती है कि हमें उचित पथ का अनुसरण करना चाहिए और वह उचित पद कौन सा है उसका भी निर्देश देते हुए कहती है कि महापुरुष जिस पथ पर चलते हैं वह पथ ही उचित है। अर्थात यदि प्रजा समाज में ऐसे लोगों को सम्मान दें जो महापुरुष हैं और उनका ही अनुगमन करें तो निश्चित रूप से हम सभी एक उन्नत पथ की ओर अग्रसर होते हैं। नारद जी स्वयं किन व्यक्तियों का सम्मान करते हैं उसे महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है।

- नारद जी कहते हैं जो भ्रमण अर्थात विद्वान व्यक्ति वेदादि शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न, धर्म, अर्थ और काम का सेवन करने वाले, लोलुपता से रहित तथा स्वभाव से पुण्य आत्मा है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ।

- जो माता पिता, कुटुंबीजन और सेवक इत्यादि का भरण पोषण करने में समर्थ हैं, जिन्होंने अतिथि व्रत को धारण किया हुआ है, जो देव यज्ञ से बचे हुए अन्य को ही ग्रहण करते हैं उन्हें में सदैव प्रणाम करता हूं।

- जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए कपोतवृत्ति से रहते हुए देवताओं और अतिथियों की सेवा में संलग्न रहते हैं उनको मैंमस्तक झुकाता हूं।

- निष्पाप युधिष्ठिर ! क्या तुम राजोचित छः गुणों के द्वारा सात उपायों की, अपने और शत्रु के बलाबली तथा देशपाल, दुर्गपाल आदि चौदह व्यक्तियों की भलीभाँति परख करते रहते हो ?

- विजेताओं में श्रेष्ठ भरत वंशी युधिष्ठिर ! क्या तुम अपनी और शत्रु की शक्ति को अच्छी तरह समझ कर यदि शत्रु प्रबल हुआ तो उस के साथ संधि बनाये रखकर अपने धन और कोष की वृद्धि के आठ कर्मों का सेवन करते हो ?

अर्थ एवं राजस्व व्यवस्था

युधिष्ठिर के साथ प्रश्नोत्तर में वे राज्य की अर्थव्यवस्था एवं राज्य से संबंधित प्रश्न करते हुए अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्रदान करते हैं:

- क्या तुम्हारा धन तुम्हारे (यज्ञ, दान तथा कुटुम्ब रक्षा आदि आवश्यक कार्यों के) निर्वाह लिये पूरा पड़ जाता है ?

- राजन् ! कर वसूलने का काम करने–वाले तुम्हारे कर्मचारी लोग दूर से लाभ उठाने के लिये आये हुए व्यापारियों से ठीक–ठीक कर वसूल करते हैं न ? (अधिक तो नहीं लेते)?

- वे व्यापारी लोग आपके नगर और राष्ट्र में सम्मानित हो लिये बिक्री के लिये उपयोगी सामान लाते हैं न !

- उन्हें तुम्हारे कर्मचारी छल से ठगते तो नहीं ?

- तुम सदा धर्म और अर्थ के ज्ञाता एवं अर्थशास्त्र के पूरे पण्डित बड़े –बढ़े लोगों की धर्म और अर्थ से युक्त बातें सुनते रहते हो न ?

- क्या तुम्हारे यहाँ खेती से उत्पन्न होने वाले अन्न तथा फल–फूल एवं गौओं से प्राप्त होने वाले दूध, घी आदि में से मधु (अन्न) और घृत आदि धर्म के लिये ब्राह्मणों को जाते हैं ?

- नरेश्वर ! क्या तुम सदा नियम से सभी शिल्पियों को व्यवस्थापूर्वक एक साथ इतनी वस्तु–निर्माण की साम्रगी दे देते हो, जो कम–से–कम चौमासे भर चल सके?

महिलाओं के सम्बन्ध में युधिष्ठिर से पूछा:-

- तुम स्त्रियों को सान्त्वना देकर संतुष्ट रखते हो न? क्या वे तुम्हारे यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं?

- तुम उन पर पूरा विश्वास तो नहीं करते? और विश्वास करके उन्हें कोई गुप्त बात तो नहीं बता देते? राजन!

- क्या तुम्हारी स्त्री सफल है?

- स्त्री की सफलता कैसे मानी गयी है तथा शास्त्र ज्ञान कैसे सफल होता है?

संतों के लिए नारद जी ने क्या कहा :-

- क्या तुम ब्राह्मणों तथा साधु–संतों की सेवा–पूजा करते हो?

- तात! तुम सदा धर्म और अर्थ के ज्ञाता एवं अर्थशास्त्र के पूरे पण्डित बड़े–बूढ़े लोगों की धर्म और अर्थ से युक्त बातें सुनते रहते हो न?

- तुम्हारे यहाँ जो शिक्षा देने का काम करते हैं, (ऋषि–मुनि–संत प्रवर) वे धर्म एवं सम्पूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान होकर ही राजकुमारों तथा मुख्य–मुख्य योद्धाओं को सब प्रकार की आवश्यक शिक्षाएँ देते हैं न?

- तुम हजारों मूर्खों के बदले एक पण्डित (ऋषि–मुनि–संत प्रवर) को ही तो खरीदते हो न? अर्थात आदरपूर्वक स्वीकार करते हो न? क्योंकि ये ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है।

- क्या तुम्हारे पुरोहित विनयशील, कुलीन, बहुज्ञ, विद्वान, दोष दृष्टि से रहित तथा शास्त्र चर्चा में कुशल हैं? क्या तुम उनका पूर्ण सत्कार करते हो?

- तुमने अग्निहोत्र के लिये विधिज्ञ, बुद्धिमान और सरल स्वभाव के ब्राह्मण को नियुक्त किया है न? वह सदा किये हुए और किये जाने वाले हवन को तुम्हें ठीक समय पर सूचित कर देता है न?

- कुन्तीकुमार! क्या तुम सेवा रूप सत्संग (संतों का संग) द्वारा मानसिक संताप को सदा दूर करते रहते हो?

- क्या तुम्हारे महल में तुम्हारी आँखों के सामने गुणवान ब्राह्मण (साधू–संतों–विद्वानों का आदर) स्वादिष्ट और गुणकारक अन्न भोजन करते हैं? और भोजन के पश्चात् उन्हें दक्षिणा दी जाती है?

- क्या तुम्हारे यहाँ खेती से उत्पन्न होने वाले अन्न तथा फल–फूल एवं गौओं से प्राप्त होने वाले दूध, घी आदि में से मधु[47] और घृत आदि धर्म के लिये ब्राह्मणों को जाते हैं? नरेश्वर!

महर्षि नारद : प्रासंगिकता

आज सूचना प्रोद्योगिकी और सोशल मीडिया के युग में नारद जी पत्रकारिता के सन्दर्भ में, जनसंचार के सन्दर्भ में बहुत प्रासंगिक हैं।

सोशल मीडिया के पदार्पण से पत्रकारिता में नारदीय परंपरा और भी प्रासंगिक हो गई है। किसी भी कार्य को जब शुरू किया जाता है तो धीरे–धीरे काल प्रवाह में उसके कुछ उच्च आदर्श स्थापित हो जाते हैं। कालांतर में उस कार्य में लगे लोग उन आदर्शों का उदाहरण देने लगते हैं और प्रयास किया जाता है कि उन आदर्शों तक पहुँचा जाए। उस व्यवसाय में लगा व्यक्ति यदि उन आदर्शों का पालन करने का प्रयास करता है तो उसकी प्रसंशा होती है। सभी का प्रयास रहता है कि इन आदर्शों का पालन किया जाए। कितना पालन हो पाता है कितना नहीं, यह अलग विषय है। लेकिन आदर्श सदैव सामने रहने चाहिए ताकि वे मार्गदर्शन करते रहें। आदर्श राजनीतिज्ञ कैसा होना चाहिए, इसके लिए कई बार सरदार पटेल या लाल बहादुर शास्त्री द्वारा स्थापित आदर्शों का उदाहरण दिया जाता है। कुटनीतिज्ञ कैसा होना चाहिए? तब कुटनीतिज्ञ चाणक्य का नाम लेते हैं। आदर्श राजा या आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए ? इसके लिए रामराज्य का उदाहरण दिया जाता है। सत्य बोलने की बात करनी हो तो महाराजा हरिश्चंद्र के उच्च आदर्श का नाम लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब पत्रकारिता के उच्च आदर्श की बात की जाती है तो सहज ही महर्षि नारद का नाम स्मरण हो आता है।

आज हम मशीनीकरण और उच्च तकनीकी के युग में जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए अविष्कारों ने हमें समृद्ध तो किया है परंतु हम मानव से अधिक मशीन होते जा रहे हैं और एक प्रकार का रोबोटिक जीवन जीते हैं, प्रकृति से परे हो गए हैं, पर्यावरण से बिल्कुल संबंध विच्छेद कर लिया है, हिंसा और क्रोध ने हमारे दैनिक जीवन पर अधिकार कर लिया है। मानव, मानव को संसाधन समझने की भूल करने लगा है, ‘मैं ही सब कुछ हूं’ का भाव सर्वोपरि हो गया है। ऐसे में मीडिया और जनसंचार का यह प्रमुख दायित्व बन जाता है कि वह आदिदेव महर्षि नारद जी के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए समाज को उसके कर्तव्य का स्मरण कराएं। मीडिया को ऐसी दिशा में निर्देशित करें कि जो दिखता है वही हम देंगे की अपेक्षा जो कल्याणकारी हो, वही हम प्रेषित करेंगे की भावना नवीन पत्रकारों में प्रेषित हो। वस्तुतः पत्रकारिता में आदर्शों की खोज या आदर्श पत्रकार की पहचान ही हमें महर्षि नारद तक ले जाती है। खबर लेने, देने या संवाद रचना में जो आदर्श और परंपरा उन्होंने स्थापित की थी, वह आज की पत्रकारिता के लिए एक मानक है। लोक संचार में उन्होंने जो मूल्य स्थापित किए वे आज के पत्रकारों के लिए आदर्श माने जाते हैं। भारत की परंपरा है कि सामर्थ्य के साथ–साथ किसी भी विद्या कला और परंपरा का दिव्य अधिष्ठान होना आवश्यक है, इसलिए भारतीय संस्कृति में जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित हमने दिव्य अधिष्ठात्री शक्ति को किसी न किसी रूप में मान्यता दी है जैसे विद्या की देवी सरस्वती, बुद्धि के देव गणेश, धन की देवी लक्ष्मी जी, चिकित्सा शास्त्र के देव धनवंतरी, नृत्य के देव नटराज और शिल्पकला के देव विश्वकर्मा इत्यादि। पत्रकारिता के आदर्श देवर्षि नारद जी हैं।

इसके अतिरिक्त :-

धर्म, राज व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, किसानों को लेकर सरकार का दायित्व, संतों मुनियों का आदर सम्मान, पुरुस्कार और सम्मान के अधिकारी कौन?, राजस्व प्रणाली, शिक्षा, राष्ट्र सुरक्षा, कार्यपालिका जैसे विविध विषयों पर नारद जी के विचार हमारे जीवन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में हमारे लिए नीति निर्देशक तत्व हैं। हजारों वर्ष पूर्व उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान आज भी उतना ही समीचीन है और हमारे नीति नियंताओं के लिए दिशाबोध कराने वाला है।

[1] भारत की सन्त परम्परा और सामाजिक समरसता, डॉ. कृष्ण गोपाल शर्मा, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी; पृष्ठ संख्या: 115,253.

[2] प्रथम पत्रकार देव ऋषि नारद; विचार विनिमय प्रकाशन, पृष्ठ संख्या:06,16.

[3] देवर्षि नारद, द्वारका प्रसाद शर्मा, प्रयाग, पृष्ठ – 3

[4] देवर्षि नारद, द्वारका प्रसाद शर्मा, प्रयाग, पृष्ठ – 2

[5] हरिवंश पुराण 1.3

[6] श्रीमद्भागवत पुराण – प्रथम स्कन्द – 1.3

[7] देवर्षि नारद, द्वारका प्रसाद शर्मा, प्रयाग, पृष्ठ – 14

[8] देवर्षि नारद, द्वारका प्रसाद शर्मा, प्रयाग, पृष्ठ – 15

[9] देवर्षि नारद, द्वारका प्रसाद शर्मा, प्रयाग, पृष्ठ – 33

[10] देवर्षि नारद, द्वारका प्रसाद शर्मा, प्रयाग, पृष्ठ – 42

[11] https://tulsikeram.blogspot.com/2015/10/62.html

[12] श्रीमद् वाल्मीकि कृत रामायण, बालकाण्ड (१.१.००१ से १.१.००५)

[13] प्रथम पत्रकार देव ऋषि नारद; विचार विनिमय प्रकाशन, पृष्ठ संख्या:07

[14] प्रथम पत्रकार देवऋषि नारद; विचार विनिमय प्रकाशन, पृष्ठ:11,12,14.

[15] प्रथम पत्रकार देवर्षि नारद: विचार विनियम प्रकाशन पृष्ठ 13

[16] प्रथम पत्रकार देवर्षि नारद: विचार विनियम प्रकाशन पृष्ठ 13

[17] प्रथम पत्रकार देवर्षि नारद: विचार विनियम प्रकाशन पृष्ठ 13

[18] प्रथम पत्रकार देवर्षि नारद: विचार विनियम प्रकाशन पृष्ठ 13

[19] प्रथम पत्रकार देव ऋषि नारद; विचार विनिमय प्रकाशन, पृष्ठ संख्या:06,07.

[20] श्रीमद्भगवद्गीता – 10.26

[21] महाभारत, शांतिपर्व , राजधर्म अनुशासन पर्व, 30.4