भगत सिंह का संक्षिप्त परिचय

भगत सिंह का जन्म 28 सितम्बर 1907 को हुआ। पढ़ाई के दौरान उनका संपर्क जुगल किशोर, भाई परमानन्द और जयचंद विद्यालंकार हुआ। साल 1923 में घर छोड़कर कानपुर चले गए। भगत सिंह हिंदी, उर्दू और पंजाबी तीनों भाषाओं के अच्छे जानकार थे। पंजाबी पत्रिका कीर्ति (अमृतसर), उर्दू में ‘अकाली और चाँद’ में उनके कई लेख प्रकाशित हुए। कानपुर में अपना नाम ‘बलवंत सिंह’ बदलकर गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र दैनिक ‘प्रताप’ के संपादन विभाग में काम किया। पुलिस की सक्रियता बढ़ने लगी और वह अलीगढ के एक स्कूल में पढ़ाने लगे।

अगले 6 महीनों के बाद वह फिर लाहौर लौट गए। वहां कुछ दिन बिताने के बाद वे दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने दैनिक ‘वीर अर्जुन’के संपादन विभाग में काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद वह दुबारा कानपुर लौट आए। इस बीच उनका संपर्क बटुकेश्वर दत्त, अजय घोष, विजय कुमार सिन्हा और योगेश चन्द्र चटर्जी जैसे क्रांतिकारियों से हो चुका था। लाहौर में 1926 के दशहरा के मेले में किसी ने बम से हमला किया। पुलिस ने इस सम्बन्ध में भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। हालाँकि इस घटना से भगत का कोई लेना देना नहीं था। उच्च न्यायालय ने उन्हें 60 हजार की जमानत पर रिहा कर दिया। सरकार के पास कोई सबूत ही नहीं था, इसलिए यह केस खत्म कर दिया गया।

क्रांतिकारियों की एक अखिल भारतीय पार्टी की पहल शचीन्द्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और योगेशचंद्र चटर्जी ने की थी। उन्होंने 1923 में ‘हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन’ की बुनियाद रखी। भगत सिंह भी इस दल के साथ जुड़ गए और उनका नाम ‘बलवंत’ रखा गया। काकोरी घटना के बाद यह लगभग निष्क्रिय हो गया था। इसके अधिकतर नेता जेलों में बंद थे। भगत सिंह कानपुर के विजय कुमार सिन्हा और लाहौर के सुखदेव के साथ क्रांतिकारी दल को फिर से संगठित करने लगे।[1]

8-9 सितम्बर 1928 को दिल्ली के कोटला फिरोजशाह में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बिहार से दो, पंजाब से दो, एक राजस्थान और पांच संयुक्त प्रान्त से इकट्ठे हुए। चन्द्रशेखर आजाद को सुरक्षा की दृष्टि से आने के लिए मना कर दिया गया। एक अन्य क्रांतिकारी ने बैठक से दूरी बना ली। सुखदेव, फणीन्द्रनाथ बोस और मनमोहन बनर्जी भी यहाँ शामिल हुए थे। भगत सिंह के सभी प्रस्ताव दो के खिलाफ छह के बहुमत से पारित हो गए। इस बैठक में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी विजय कुमार सिन्हा को समन्वय का काम दिया गया।

सुखदेव और राजगुरु का परिचय

सुखदेव और राजगुरु को भारत के स्वाधीनता संग्राम के उन क्रांतिकारियों और बलिदानियों में गिना जाता है, जिन्होंने अल्पायु में ही देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया । सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में हुआ। इनका पूरा नाम ‘सुखदेव थापर’ था । सन् 1919 में जलियांवाला बाग के भीषण नरसंहार के कारण देश में भय तथा उत्तेजना का वातावरण बन गया था। उस समय सुखदेव मात्र 12 वर्ष के थे। स्कूलों तथा कॉलेजों में ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय छात्रों को सैल्यूट करना पड़ता था। लेकिन सुखदेव ने दृढ़तापूर्वक ऐसा करने से मना कर दिया, जिस कारण उन्हें दंड भी दिया गया। लायलपुर के सनातन धर्म हाईस्कूल से मैट्रिक पास कर सुखदेव ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। यहीं पर सुखदेव की भेंट भगत सिंह से हुई। सुखदेव और भगत सिंह के विचार स्वराज प्राप्ति को लेकर एक समान थे जिस कारण शीघ्र ही उनका परिचय गहरी दोस्ती में बदल गया।

राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे जिले के खेड़ा गांव में हुआ। इनका पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। वे बचपन से ही वीर और साहसी प्रवृति के थे। इनकी शिक्षा वाराणसी में हुई और यहीं से इनका सम्पर्क स्वाधीनता आंदोलन के क्रांतिकारियों से हुआ। राजगुरु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से बहुत प्रभावित थे।

भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और जयगोपाल

तत्कालीन वायसराय ने 8 नवम्बर 1927 को घोषणा कर कहा कि भारत में शासन सुधारों के लिए सायमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया जाएगा। कमीशन 30 अक्तूबर 1928 में लाहौर आया। यहाँ लाला लाजपत के नेतृत्व में उसका विरोध किया गया। रेलवे स्टेशन पर पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने सहायक पुलिस अधीक्षक सांडर्स को लाठी-चार्ज की अनुमति दी हुई थी। लाजपत राय को गंभीर चोंटे आई और 17 नवम्बर 1928 को उनका निधन हो गया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और जयगोपाल ने इसका बदला लेने का निर्णय लिया। चारों ने मिलकर 27 दिसंबर 1928 को पुलिस अधीक्षक स्कॉट को मारने का प्लान बनाया। हालाँकि उन्होंने सहायक पुलिस अधीक्षक सांडर्स को गोली मार दी। पिस्तौल का ट्रिगर राजगुरु ने दबाया और भगत सिंह ने पांच बार फायर किए।

ब्रिटिश भारत में इस प्रकार की यह दूसरी घटना थी। पुणे में पहली बार 1896 में प्लेग फैला था।[2] प्लेग अधिकारी ने नाते ब्रिटिश अधिकारी डब्लू.सी. रैंड ने कई गलत निर्णय लिए। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने केसरी में 4 मई 1897 को एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने सरकार पर जनता के उत्पीडन का आरोप लगाया।[3] इससे प्रेरणा लेकर चापेकर बंधुओं ने रैंड सहित एक अन्य अधिकारी की 22 जून 1897 को गोली मारकर हत्या की थी।

सेंट्रल असेम्बली में धमाका

भगत सिंह दिसंबर 1928 में कोलकाता पहुंचे। कोलकाता में उनकी मुलाकात त्रेलोक्य प्रतुलचन्द्र गांगुली, फणीन्द्रनाथ बोस और यतीन्द्रनाथ दास से हुई। यहाँ उन्होंने सेंट्रल असेम्बली (वर्तमान संसद) में कोई धमाका करने की योजना बनाई। जनवरी 1929 में वे आगरा में लौट आये। यहाँ यतीन्द्रनाथ दास, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद और विजय कुमार सिन्हा के साथ उन्होंने योजना पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ बनाए गए बमों को झाँसी में परिक्षण के लिए ले जाया गया और यह परिक्षण सफल रहा।[4]

सेन्ट्रल असेम्बली में दो प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी। पहला जन सुरक्षा बिल 6 सितम्बर 1928 को लाया गया। इसका मकसद क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था। इसे 24 सितम्बर को नामंजूर कर दिया गया। जनवरी 1929 में कुछ फेरबदलों के साथ उसे फिर से असेम्बली में लाया गया। दूसरा मजदूरों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए औद्योगिक विवाद बिल 4 सितम्बर, 1928 को लाया गया। सदन ने उसे सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया और कुछ बदलावों के साथ 2 अप्रैल 1929 को बहस के लिए पेश किया गया। दोनों ही स्थितियों में ब्रिटिश सरकार अपने को सुरक्षित करना चाहती थी।

हालाँकि दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित नहीं हुए थे। वायसराय ने अपने विशेषाधिकार से उन्हें कानून का रूप दे दिया। इसकी घोषणा 8 अप्रैल 1929 को असेम्बली में की जानी थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ सायमन भी इस दिन असेम्बली की कार्यवाही देखने आया था। भगत सिंह ने लगातार दो बम पीछे की तरफ फेंक दिए जिससे कोई जान को हानि न हो। उसके बाद उन्होंने पिस्तौल से दो गोलियां हवा में दागी। भगत और दत्त ने इन्कलाब जिंदाबाद के नारे लगने शुरू कर दिए।

दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली में 4 जून 1929 को उनके खिलाफ मुकद्दमे की सुनवाई शुरू हुई। दो दिन बाद उनके बयान लिए गए। सेशन जज मिडल्टन ने 10 जून को उन्हें आजन्म कारावास का फैसला सुना दिया।

भगत सिंह और दत्त दोनों भूख हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान उनपर 10 जुलाई, 1929 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक सांडर्स की हत्या का मुकद्दमा चला। भगत सिंह ने विरोध स्वरूप न्यायालय में पेशी के लिए आना बंद कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल असेम्बली में एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि अभियुक्त अपने को अदालत आने के अयोग्य बना ले तो न्यायाधीश को अधिकार होगा कि वह उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाही जारी रखे।इस सम्बन्ध में गवर्नर जनरल, इरविन ने 1 मई 1930 को लाहौर षड़यंत्र केस पर एक अध्यादेश जारी किया।

आखिरी बार वे सभी 12 मई 1930 को अदालत के सामने पेश हुए और देशभक्ति के गीत गाने लगे। ब्रिटिश सरकार को यह मंजूर नहीं था, तो वहां पुलिस द्वारा उन्हें पिटा जाने लगा। इस घटना के बाद वे कभी अदालत में नहीं गए। अतः बिना अभियुक्तों के 3 महीनों तक कार्यवाही चली और 26 अगस्त 1930 को समाप्त हो गई।

न्यायाधिकरण का फैसला 7 अक्तूबर 1930 को सुनाया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी, सात को आजन्म कालेपानी की सजा, एक को सात साल और एक को तीन साल की कैद सुनाई गई। भगत सिंह अपने परिवार से आखिरी बार 3 मार्च 1931 को मिले। सरकारी वकील कर्देन नोड ने फांसी का हुक्म ले लिया। 23 मार्च 1931 को 7 बजकर 33 मिनट पर सभी को फांसी दे दी गई।

भगत सिंह का बलिदानी परिवार

भगत सिंह का जन्म देशभक्त और बलिदानी परिवार में हुआ था। भगत सिंह के बलिदानी परिवार की वंश परंपरा को देखते हैं तो यह पातें हैं कि सरदार फतेह सिंह से लेकर भगत सिंह तक इस परिवार की पाँच पीढ़ियों ने स्वेच्छा से कष्ट सहे और देश के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया।

भगत सिंह के बलिदानी परिवार के संस्कार ही ऐसे थे जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी यह परिवार इस परंपरा पर चलता रहा। इस परिवार की स्त्रियों ने वीर योद्धाओं को जन्म दिया, जिन्होंने देशप्रेम के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। भगत सिंह की दादी जय कौर ने एक सामाजिक क्रांतिकारी से विवाह किया। उन्होंने कई क्रांतिकारियों का आतिथ्य किया और घायलों तथा विकलांगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की।

भगत सिंह के परिवार की महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काफी कष्ट सहे। हरनाम कौर को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि उनके पति अजीत सिंह जीवित थे या मर गए। हुकुम कौर बीस साल की आयु में ही विधवा हो गई थीं और इस दर्द को 56 वर्ष की अवस्था तक सहती रही। उन्होंने भगत सिंह और उनके भाई-बहनों की देखभाल की। यही कारण था कि भगत सिंह अपनी चाची से इतना लगाव रखते थें।

अमर कौर भगत सिंह की छोटी बहन थी। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया। इन्होंने लाहौर में भारतीय तिरंगा फहराया। साल 1955 में इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया।

भगत सिंह की राष्ट्रवादी विचारधारा

भगत सिंह को राष्ट्रप्रेम की भावना उनके परिवार से ही प्राप्त हुई थी। सिख परिवार में जन्म लेने के कारण सिख गुरुओं की बलिदान गाथाओं को सुनकर वे बड़े हुए थे। उस समय पंजाब में आर्य समाज के राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार-प्रसार हो रहा था जिसका प्रभाव उनके परिवार और भगत सिंह पर भी पड़ा। आर्य समाज के कार्यों से भी भगत सिंह के राष्ट्रवादी विचारों को बल मिला।

1923 में सोलह वर्षीय भगत सिंह ने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के लिए घर छोड़ते हुए अपने पिता के नाम एक पत्र लिखा- “मेरा जीवन पहले ही एक महान लक्ष्य को समर्पित हो चुका है- यह लक्ष्य है देश की आजादी”।

यदि पारिवारिक पृष्ठभूमि और बलिदानियों से मिली प्रेरणा ने भगत सिंह की वैचारिक नींव को पुष्ट किया तो उनके अध्ययन ने मातृभूमि की मुक्ति के उनके विचारों को बल दिया। भगत सिंह के राष्ट्रवादी विचार और बलिदानियों के प्रति उनका श्रद्धा का भाव पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके अनेक लेखों से स्पष्ट होते हैं। नवम्बर 1924 में मतवाला पत्रिका में प्रकाशित ‘विश्वप्रेम’ और मई 1925 में (मतवाला, पत्रिका) ‘युवक’ नामक उनके लेख राष्ट्रप्रेम और मानवता के भाव को समाज में जगाने का संदेश देते हैं। इन लेखों में युवकों को जागने और मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने का भाव निहित है।

भगत सिंह की ‘नास्तिकता’ को अक्सर उनके मार्क्सवादी हो जाने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनका प्रसिद्ध आलेख ‘मैं नास्तिक क्यों हूँ’ इस बात का कोई प्रमाण नहीं देता कि उनकी नास्तिकता का मार्क्सवाद से कुछ भी सम्बंध था। इस निबंध में भगत सिंह ने अपने नेशनल कॉलेज के 1921 के दिनों से लेकर 1926 तक के समय में पक्के अनीश्वरवादी बनने की प्रक्रिया का वर्णन किया है। वस्तुतः भगत सिंह के सम्पूर्ण क्रांतिकारी जीवन की ज्वलंत प्रेरणा देशभक्ति की भावना रही है।

जालियांवाला बाग और भगत सिंह

लाहौर को पंजाब प्रान्त की राजनैतिक केंद्र के तौर ही नहीं बल्कि मार्शल लॉ की प्रशासनिक गहनता के लिए भी जाना जाता था। रॉलेट एक्ट[5] का विरोध भी पंजाब के किसी भी शहर से पहले लाहौर में ही शुरू हुआ।[6] वही 50 किलोमीटर दूर अमृतसर में भी 6 अप्रैल 1919 एक विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसके चलते ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तारियां करनी शुरू कर दी। जिसके बाद बैसाखी वाले दिन यानि 13 अप्रैल को अमृतसर के ही जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में लोगों इकट्ठा हुए। करीब 12:40 बजे, डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की सूचना मिली। यह सूचना मिलने के बाद वह शाम 4 बजे 150 सिपाहियों के साथ इस बाग के लिए रवाना हो गया। सिपाहियों ने करीब 10 मिनट तक गोलियां चलाई थी। इस हादसे में करीब 1000 लोगों हत्या हुई और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हालाँकि ब्रिटिश सरकार ने केवल 370 के करीब लोगों की मौत होने का दावा किया।

इस कत्लेआम से भगत सिंह इतने व्यथित हुए कि पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए पैदल चलकर जलियांवाला पहुंचे। मात्र 12 साल के भगत सिंह को इस घटना ने क्रांतिकारी राह की तरफ मोड़ दिया था। भगत सिंह की जीवनी लेखक वीरेंदर संधू लिखते हैं, “उन्होंने निर्दोष-निहत्थी जनता के खून से लथपथ मिट्टी उठाई, माथे से लगाई और थोड़ी सी एक शीशी में भरकर लौटे। घर लौटने पर बहन अमर कौर ने पूछा, ‘वीरजी इतनी देर कहा कर दी’? भगत सिंह उदास थे, कुछ नहीं बोले। बहन ने फिर पूछा, ‘क्या बात है, ठीक तो हो न’? भगत सिंह ने गंभीर होकर कहा, ‘आओ तुम्हे एक चीज दिखाता हूँ’। खून से भरी वह शीशी दिखाते हुए वे बोले, ‘अंग्रेजों ने हमारे बहुत आदमी मार दिए’। वे कुछ फूल तोड़कर लाये और शीशी के चारो ओर रखकर श्रद्धा से सिर झुका लिया।[7] इस घटना के दो साल बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारी आन्दोलनों का हिस्सा बन गए।

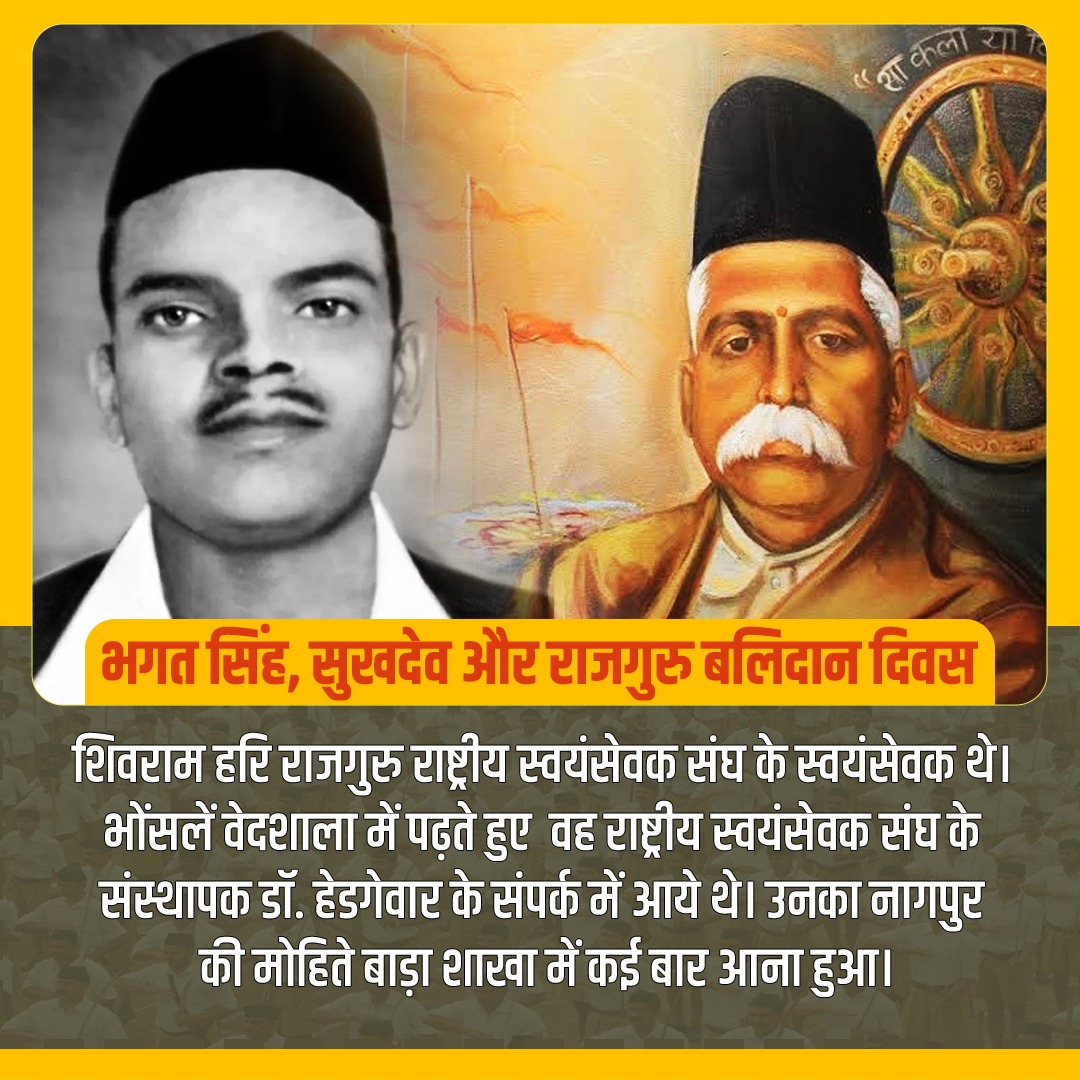

राजगुरु और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

शिवराम हरि राजगुरु (1908-1931) की पढ़ाई भोंसलें वेदशाला में हुई थी। यहाँ उनकी मुलाकात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार से 1925 में हुई।[8] इसके बाद राजगुरु का नागपुर स्थित मोहिते बाड़ा शाखा में कई बार आना हुआ। दरअसल राजगुरु को व्यायाम से गहरा लगाव था।[9] क्रांतिकारियों गतिविधियों से जुड़ने के लिए वह वाराणसी आ गए। यहाँ उनका संपर्क भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों से हुआ।

सहायक पुलिस अधीक्षक सांडर्स को गोली मारने के बाद ब्रिटिश सरकार ने राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों को पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए थे। राजगुरु को पकडे जाने का कोई डर नहीं था। वह अपनी नियमति गतिविधियों में संलग्न रहे और युवाओं को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जागने का काम करते रहे।

बाद में एक अन्य क्रांतिकारी के साथ वह अमरावती आ गए। यहाँ राजगुरु हनुमान प्रसारक मंडल के ग्रीष्मकालीन कैंम्प से जुड़ गए। यहाँ से वह अकोला गए और राज राजेश्वर मंदिर के समीप एक किराए के घर में रहने लगे। जिसका इन्तजाम बापू साहब सहस्त्रबुद्धे ने किया था। इसके बाद उनका अमरावती, नागपुर और वर्धा लगातार जाना लगा रहा।[10] इसी दौरान 1929 में जब राजगुरु नागपुर में थे तब उनकी मुलाकात डॉ. हेडगेवार से हुई। सरसंघचालक ने उन्हें सलाह दी कि वह पुणे न जाएं. ब्रिटिश सरकार से बचाने के लिए उन्होंने राजगुरु के रहने की व्यवस्था भैयाजी दाणी के उमरेड स्थित एक स्थान पर कर दी थी। हालाँकि, उन्होंने इस सलाह को नहीं माना और वह पुणे चले गए। जहाँ उन्हें 30 सितम्बर 1929 को गिरफ्तार कर लिया गया।[11]

भगत सिंह की कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी

भगत सिंह दिसंबर 1928 में कोलकाता पहुंचे। उस वक्त वहां कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। ब्रिटिश सरकार को नेहरु कमेटी (औपनिवेशिक) को लागू करने का अल्टीमेटम दिया गया। भगत सिंह का मानना था कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य के अपने मद्रास निर्णय से पीछे हटकर औपनिवेशिक स्वराज्य से भी कम पर आ गई हैं। उन्होंने सोचा कि यह तो प्रगति नहीं, पीछे हटना हैं।[12]

भगत सिंह और वीर सावरकर : एक दूसरे की कलम से

भगत सिंह का वीर सावरकर से गहरा नाता रहा है। सावरकर उन दिनों राजनीति में भाग नहीं लेने की शर्त पर रत्नागिरी में नजरबंद थे। भगत सिंह ने इस शर्त को स्वीकार किया और सावरकर के फैसले पर आलोचना का एक शब्द नहीं लिखा है। हम कह सकते हैं कि इन दोनों क्रांतिकारियों ने एक-दूसरे के दिल और दिमाग को अच्छी तरह से समझा।

महात्मा गांधी के अनुयायी वाईडी फड़के के अनुसार, भगत सिंह ने सावरकर की 1857 के इतिहास पर लिखी पुस्तक से प्रेरणा ली थी। यही नहीं, भगत सिंह ने अपनी जेल डायरी में कई लेखकों के उद्धरणों को नोट किया है। इसमें केवल सात भारतीय लेखक शामिल हैं। उनमें से केवल एक सावरकर है जिनके एक से अधिक लेख उन्होंने अपनी डायरी में शामिल किए हैं।

मदनलाल, अंबाप्रसाद, बालमुकुंद, सचिंद्रनाथ जैसे क्रांतिकारी सावरकर और भगत सिंह के लेखन के विषय रहे। सावरकर ने लाला लाजपत राय पर 20 दिसंबर 1928 को हुए हमले की निंदा करते हुए एक लेख लिखा था।

सावरकर ने अपने साहित्य में भगत सिंह और उनके साथियों का कई बार उल्लेख किया है। सावरकर के ऊपर ‘द रियल मीन ऑफ टेरर’ शीर्षक से एक लेख भगत सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा मई 1928 में कीर्ति में प्रकाशित किया गया था।

भगत सिंह और साथियों के समर्थन में वीर सावरकर द्वारा लिखे गए एक लेख का शीर्षक था ‘सशस्त्र लेकिन अत्याचारी’। इसी तरह का एक लेख भगत सिंह और वोरा द्वारा 26 जनवरी 1930 को प्रकाशित किया गया था। फड़के, का कहना है कि इस तरह के लेखों से सावरकर युवाओं के दिलों में चिंगारी भड़का रहे थे।

23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। उस समय सावरकर ने निम्नलिखित कविता की रचना की –

हा, भगत सिंह, हे हे!

तुम फाँसी पर चढ़ गए, हमारे लिए!

राजगुरु, तुम हा!

वीर कुमार, राष्ट्रीय युद्ध में शहीद

हे हाँ! जय जय हे!

आज की यह आह कल जीतेगी

हैं।”

शाही ताज घर आएगा

उससे पहले आपको मृत्यु का मुकुट पहनाया गया।

हम अपने हाथों में हथियार लेंगे,

तुम्हारे साथ वाले दुश्मन को मार रहे थे!

पापी कौन है?

आपके इरादों की बेजोड़ पवित्रता की पूजा कौन नहीं करता

जाओ, शहीद!

हम गवाही के साथ शपथ लेते हैं। हथियारों के साथ लड़ाई विस्फोटक है,

हम आपसे पीछे रह गए हैं, आजादी की लड़ाई और जीतेंगे !!

हाय भगत सिंह, हे हाँ!

भगत सिंह और उनके साथियों के मुकदमों और वकीलों की जानकारी

- भगत सिंह को दो मामलों में अभियुक्त बनाया गया था – पहला असेम्बली बम कांड और दूसरा सांडर्स हत्याकांड।

- पहले मामले की सुनवाई दिल्ली में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एफ.बी. पूल के अदालत में 7 मई 1929 को शुरू हुई। सरकार की तरफ से राय बहादुर सूरज नारायण वकील थे।

- आगे की कार्यवाही दिल्ली की एक सेशन कोर्ट में जज मिडलटन की अदालत में जून 1929 में शुरू हुई थी। यहां भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक संयुक्त बयान दिया था, जिसे वकील आसफ अली ने पढ़ा था। वह उनके वकील नही बल्कि कानूनी सलाहकार के तौर पर वहां मौजूद थे। इस सेशन कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और भगत सिंह को मियांवाली, मुल्तान जेल भेज दिया गया।

- इस फैसले के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में अपील की गई थी। हाईकोर्ट के दो ब्रिटिश जजों – फोर्ड और एडिसन ने सेशन कोर्ट के आजीवन कारावास के दंड को बरकरार रखा था।

- उपरोक्त दोनों मामलों में भगत सिंह ने खुद ही अपनी बात न्यायालय के समक्ष रखी थी। हालांकि उन्हें कई वकीलों द्वारा कानूनी सहायता लगातार मिलती रही थी।

- 10 जुलाई 1929 को सांडर्स हत्या के मामले में भगत सिंह और उनके साथियों को लाहौर सेंट्रल जेल के स्पेशल मजिस्ट्रेट राय साहब पंडित किशन की अदालत में पेश किया गया। यहां सरकार (क्राउन) की तरफ से कार्डेन नोड (सरकार के वकील), खान साहिब कलंदर अली (Government Pleader and Prosecutor) खान, और गोपाल लाल ने पक्ष रखा। ब्रिटिश सरकार की तरफ से मुख्य भूमिका कार्डेन नोड ने ही निभाई थी।

- दूसरी तरफ, भगत सिंह और उनके साथियों को लाला धूनी चंद, मलिक बरकत अली, मेहता अमीन चंद, लाला बिशन नाथ, अमलोक राम कपूर, दीवान चंद खन्ना, डब्लू.सी. दत्त, मेहता पूरन चंद, लाला अमर दास, बसीर अहमद और बलजीत सिंह द्वारा समय-समय पर कानूनी सहायता मिलती थी।

- 21 जून 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा एक ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई जिसकी सुनवाई जस्टिस जे.के. टैप, और जस्टिस अब्दुल कादिर को करनी थी।

- भगत सिंह को ट्रिब्यूनल द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद 15 अक्टूबर, 1930 को प्रिवी कॉउन्सिल में डी.एन. प्रिट द्वारा दया याचिका डाली गई। पांच दिन बाद इस याचिका को खारिज कर दिया गया।

- 2 जुलाई 1930 को एक Habeas Corpus की याचिका देशराज के माध्यम से लाहौर हाईकोर्ट में लगायी गई थी जिसमें उन्होंने सरकार के स्पेशल ट्रिब्यूनल वाले आर्डिनेंस को चैलेंज किया था। इस याचिका के पक्ष में छह वकीलों – जीसी नारंग, एम सलीम, जेएन अग्रवाल, मेहर चंद महाजन, एम बरकत अली, मोती सागर ने बात रखी थी। जबकि सरकार की तरफ से वकील एन.एन. सरकार को नियुक्त किया गया था।

- 23 मार्च 1931 को पंजाब हाई कोर्ट में एडवोकेट अमोलक राम और बद्री प्रसाद द्वारा एक स्पेशल लीव एप्लीकेशन लगाई गई। इस याचिका को जस्टिस भिड़े ने खारिज कर दिया था।

- आखिरी में वकील प्राणनाथ मेहता द्वारा भगत सिंह और उनके साथियों से आखिरी बार उनकी इच्छा जानने के लिए जेल में मुलाकात की थी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भगत सिंह के मुकदमों के शुरूआती समय यानि 1929 में राय बहादुर सूरज नारायण नाम का एक वकील शामिल था। उसके बाद यह व्यक्ति किसी भी कार्यवाही में कभी सामने नहीं आया। दावा किया जाता है कि सूरज नारायण का सम्बन्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से था, जो कि एक भ्रामक और तथ्यरहित है :

- दिल्ली की एक एडिशनल अदालत में सूरज नारायण सरकार की तरफ से वकील थे। इस अदालत ने भगत सिंह को कोई सजा नहीं सुनाई थी।

- भगत सिंह को दिल्ली के एक सेशन कोर्ट और बाद में लाहौर हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इन दोनों ट्रायल के दौरान सूरज नारायण नाम का कोई भी वकील शामिल नहीं था।

- भगत सिंह को फांसी की सजा 21 जून 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित एक ट्रिब्यूनल ने दी थी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भी सूरज नारायण नाम का कोई वकील मौजूद नहीं था।

- सरदार भगत सिंह पर प्रकाशित दर्जनों पुस्तकों में किसी भी सूरज नारायण नाम के वकील की जानकारी नहीं दी गयी है। इस नाम का जिक्र एकमात्र वामपंथी इतिहासकार ए.जी. नूरानी द्वारा The Trial of Bhagat Singh नाम से प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। हालाँकि उन्होंने भी सूरज नारायण के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने का कोई तथ्य नहीं दिया है।

- भगत सिंह के मुकदमें की शुरूआती कुछ महीनों की सुनवाई दिल्ली में साल 1929 में हुई थी। जबकि यहाँ संघ के कार्यों की शुरुआत साल 1939 में हुई थी। अतः सूरज नारायण के यहाँ संघ से जुड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है।

- दिल्ली के बाद भगत सिंह से सम्बंधित अधिकतर न्यायिक कार्यवाहियां पंजाब में हुई थी। जबकि पंजाब में संघ की गतिविधियाँ 1935 में शुरू हुई थी।

अतः सूरज नारायण नाम के किसी भी वकील का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई सम्बन्ध नहीं मिलता है। हालाँकि, यह जो भी व्यक्ति होगा उसका भगत सिंह को आजीवन कारावास सुनाने वाली अदालत और फांसी देने वाले ट्रिब्यूनल दोनों की न्यायिक प्रकिया से भी कोई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था।

बलिदान

भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सभी लाहौर जेल में बंद थे। इस बीच कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो गया था। जवाहरलाल नेहरु इसके अध्यक्ष बने। गाँधी नमक सत्याग्रह के चलते जेल चले गए और उन्हें 25 जनवरी 1931 को रिहा कर दिया गया। ऐसा लगा कि अब भगत सिंह को भी रिहा कर दिया जाएगा। देश भर में तीनों क्रांतिकारियों को छोड़ने का दवाब बनाया जाने लगा। सभी क्रांतिकारियों से सुभाष चन्द्र बोस, बाबा गुरुदत्त सिंह, रफ़ी अहमद किदवई, मोतीलाल सक्सेना और मोतीलाल नेहरु ने मुलाकात की थी।[13]

भगत सिंह अपने परिवार से आखिरी बार 3 मार्च 1931 को मिले। उनके कानूनी सलाहकार प्राणनाथ मेहता ने उन्हें समझाया कि वे गवर्नर जनरल से माफी मांग ले तो वे बच सकते हैं। ऐसा करने से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों ने मना कर दिया। फिर भी 20 मार्च 1931 को प्राणनाथ एक ड्राफ्ट बना लाये। इसके लिए तीनों कभी राजी नहीं हुए।

जिस न्यायाधिकरण ने भगत सिंह को सजा दी, उसे बाहर भेज दिया गया था। लाहौर उच्च न्यायालय को उनकी फांसी की सजा देने के लिए अधिकृत किया गया। भगत सिंह के पिता ने इसे चुनौती देते हुए कहा कि जिस न्यायाधिकरण ने उन्हें सजा दी है वही फांसी की तारीख तय कर सकती हैं। हालाँकि जज ने इस मामले को विचाराधीन रख लिया। आखिरकार जज ने उनके पिता की अपील को नामंजूर कर दिया। सरकारी वकील कर्देन नोड ने फांसी का हुक्म भी ले लिया। 23 मार्च 1931 को 7 बजकर 33 मिनट पर सभी को फांसी दे दी गई।

पुरुषोत्तम दास टंडन ने भगत सिंह का समर्थन करते हुए लिखा है, “हिंसा और अहिंसा हमारे देश का पुराना दार्शनिक प्रश्न है। प्रकृति हमें उत्पन्न करती है और हमारी रक्षा करती है। साथ ही एक हिलोर में हमारा नाश करती है। जिसके ऊपर समाज के संचालन का दायित्व रहता है उन्हें रक्षा और संहार दोनों काम करने होते हैं।[14]

[1] जीतेन्द्र नाथ सान्याल, अमर शहीद भगत सिंह, कर्मयोगी : इलाहाबाद, 1947, पृष्ठ 53-57

[2] आर.वी. ओतुरकर, पूना – लुक एंड आउटलुक, पूना म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन : पूना, 1951, पृष्ठ 33

[3] एन.सी. केलकर, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लोकमान्य तिलक, एस. गणेशन : मद्रास, 1928 पृष्ठ 355

[4] जीतेन्द्र नाथ सान्याल, अमर शहीद भगत सिंह, कर्मयोगी : इलाहाबाद, 1947, पृष्ठ 77

[5] यह कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिसों के आधार पर बनाया गया था। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार को अधिकार था कि वह किसी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी।

[6] रिपोर्ट ऑन द पंजाब डिस्टर्बेंस, अप्रैल 1919, पृष्ठ 21

[7] वीरेंदर संधू, भारतीय क्रांति के अग्रदूत – अमर शहीद भगत सिंह, प्रकाशन विभाग : नई दिल्ली, 1974, पृष्ठ 9

[8] अनिल वर्मा, राजगुरु द इन्विन्सिबल रेवोलुशनरी, पब्लिकेशन डिविजन : नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ 25

[9] एस.पी. सेन, डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी, खंड 3, इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज : कोलकाता, 1974, पृष्ठ 447

[10] अनिल वर्मा, राजगुरु द इन्विशिब्ल रेवोलुशनरी, पब्लिकेशन डिविजन : नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ 96-97

[11] ची.पी. भिशीकर, केशव – संघ निर्माता, सुरुचि : नई दिल्ली, 1979, पृष्ठ 70

[12] वीरेंदर संधू, भारतीय क्रांति के अग्रदूत – अमर शहीद भगत सिंह, प्रकाशन विभाग : नई दिल्ली, 1974, पृष्ठ 27

[13] जीतेन्द्र नाथ सान्याल, अमर शहीद भगत सिंह, कर्मयोगी : इलाहाबाद, 1947, पृष्ठ 103

[14] जीतेन्द्र नाथ सान्याल, अमर शहीद सरदार भगत सिंह, कर्मयोगी : इलाहाबाद, 1947