कार्यकारी सारांश

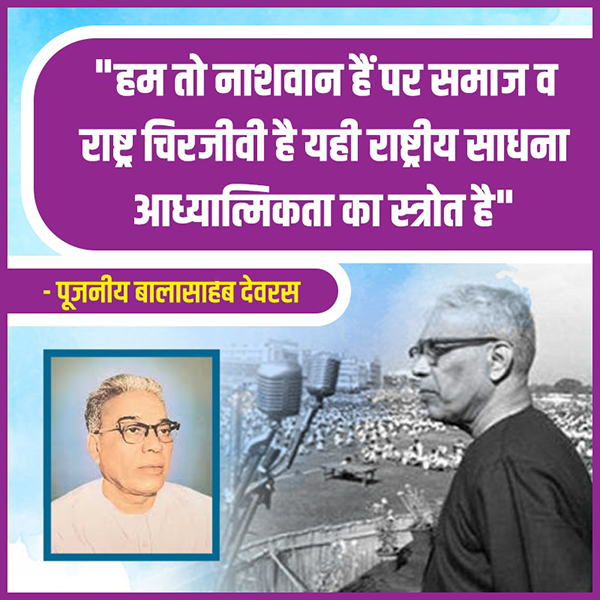

मधुकर दत्तात्रेय देवरस, जिन्हे बालासाहेब देवरस नाम से जाना जाता है, का जन्म दत्तात्रेय कृष्णराव देवरस और पार्वती बाई दंपति के यहाँ मार्गशीर्ष , शुक्ल पक्ष, पंचमी, १९७२, विक्रम संवत यानि 11 दिसंबर, १९१५ को हुआ था । बालासाहेब देवरस को स्वतंत्रता के बाद के भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण काल में राष्ट्रवादी चिंतन के एक दृढ़ स्तम्भ , जनसंघ (वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की मातृ ) के उदय के शिल्पी और भारत भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम को अभूतपूर्व विस्तार देने तथा भारतीय राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के साथ-साथ, हिंदू समेकन, सामाजिक समानता और सद्भाव को नया आयाम देने के लिए स्मरण किया जाता है ।

वह ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे जो 1973 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तीसरे प्रमुख “सरसंघचालक” बने, 1993 में बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण अपना पद स्वयं ही छोड़ दिया तथा उनका १९९६ में निधन तब हुआ जब उन्होंने अपने ‘जनसंघ का कोई भारत का प्रधानमंत्री बने’, जैसे स्वप्न और संकल्प को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री बन जाने के रूप में साकार होते देख लिया। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के बाद के सर्वश्रेष्ठ और सबसे बुरे क्षणों को न मात्र अपनी आँखों से देखा था बल्कि उनमें ऐसी निर्णायक भूमिका निभाई जिसने सामाजिक-राजनीतिक विमर्श और भारतीय राजनीति की धारा को ही बदल दिया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर विजय और 1975 का दुर्दाँत आपात काल ; जनता पार्टी का उदय और पतन; पंजाब में चरमपंथ; दलितों का इस्लाम में सामूहिक धर्मांतरण; इंदिरा गांधी की दुखद हत्या; तुष्टीकरण की राजनीति का शिखर; पाकिस्तान प्रायोजित जेहादी आतंकवाद में वृद्धि; आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन; बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के विरुद्ध असम आंदोलन, आरक्षण विरोधी आंदोलन और राम जन्मभूमि आंदोलन तथा भाजपा का कांग्रेस के सशक्त विकल्प के रूप में उभार जैसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिनके प्रभावों से देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

जीवनी , कार्य एवं विचार

मधुकर दत्तात्रेय देवरस, जिन्हें उनके प्रसिद्ध नाम ‘बालासाहब देवरस’ से जाना जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तीसरे सरसंघचालक थे। वे स्वयंसेवकों के उस पहले समूह में से थे, जिन्होंने डॉ. हेडगेवार द्वारा ‘नागपुर के मोहिते बाड़ा’ में शुरू की गई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली शाखा में भाग लिया था। (यद्यपि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में विजयादशमी के मौके पर की गई थी, परंतु पहली दैनिक शाखा कुछ महीनों के बाद वर्ष 1926 में शुरू की गई थी।) बालासाहब का प्रशिक्षण और किसी ने नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक ने स्वयं अपने हाथों से किया था और शायद यही उन कारणों में से एक था कि लाखों स्वयंसेवकों को, जिन्होंने डॉ. हेडगेवार को कभी नहीं देखा था, उन्हें बालासाहब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संस्थापक की छवि नजर आती थी।

बालासाहब के साथ प्रथम स्वयंसेवकों के दल में केशवराव वकील, त्र्यंबक झिलेदार, अल्हाड़ अंबेडकर, बापू दिवाकर, नरहरि पारखी, बाली यशकुण्यवर, माधवराव मुले और एकनाथ रानाडे शामिल थे। ग्यारह वर्षीय बालासाहब निर्विवाद रूप से उन सबके नेता थे और उनके साथी हमेशा ही से उनकी ओर देखा करते थे, यद्यपि रानाडे उनसे उम्र में एक वर्ष तथा मुले तीन वर्ष बड़े थे। बाद में रानाडे और मुले दोनों महासचिव सरकार्यवह बने और दोनों ने संघ के विकास में उत्कृष्ट भूमिका निभाई।

देवरस परिवार मूल रूप से चेन्नूरू गाँव, जो आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश) में है, का था। यह गाँव गोदावरी नदी के तट पर बसा था। प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार, अगस्त्य ऋिष इस गाँव में आए थे तथा उन्होंने यहाँ अपना एक आश्रम स्थापित किया था। यह गाँव ऐतिहासिक दृिष्ट से सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का एक केंद्र था। इस गाँव में भगवान् शिव का एक प्राचीन मंदिर था। एक आम विश्वास यहाँ पर है कि इस मंदिर के भीतर शिवलिंग की स्थापना अगस्त्य मुनि द्वारा की गई थी। यह मंदिर 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक द्वारा किए गए आक्रमण में नष्ट कर दिया गया था। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इस गाँव में अभी तक ‘अगस्त्य कुंड’ (तालाब) मौजूद है, जिसे एक तीर्थ-स्थल के रूप में पूजा जाता है।

‘देवराजू’ उपनाम के इस गाँव में छह परिवार थे। 200 वर्षों से भी अधिक पहले देवराजू परिवारों में से एक नागपुर आ गया था और कुछ समय के उपरांत, उपनाम देवराजू ‘देवरस’ में बदल गया।

बालासाहब, दत्तात्रेय देवरस और बहिनाभाई के सुपुत्र थे। वे अपनी माँ से गहन रूप से प्रभावित थे, जो विवाह के बाद ‘पार्वतीबाई’ के नाम से जानी जाती थीं। आरंभ में उनके पिता को यह पसंद नहीं था कि बालासाहब और उनके छोटे भाई भाऊराव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनात्मक कार्यों में अपना जीवन समर्पित करने की ओर बढ़ रहे थे। वे दोनों प्रतिभाशाली छात्र थे और दत्तात्रेय, विशेष रूप से बालासाहब से यह अपेक्षा करते थे कि वे भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करें।

बालासाहब के पिता को भी लोग आमतौर पर ‘भैयाजी’ ही पुकारते थे। प्रारंभ में उन्होंने जबलपुर (मध्य प्रदेश) में एक जेल अधीक्षक के रूप में कार्य किया, लेकिन बाद में उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी और नई नौकरी एक ‘आइस कंट्रोलिंग ऑफिसर’ के रूप में शुरू की। वे नागपुर आ गए और वहाँ इतवारी मोहल्ले में स्थित एक विशाल बँगले में रहने लगे। यहाँ देवरस परिवार के भाई, चाचा आदि सब इकट्ठा रहने लगे। कुल 25 सदस्य इस संयुक्त परिवार में थे, जो उस बँगले में रहता था। ‘भैयाजी’ पक्के धार्मिक व्यक्ति थे। वे कई गरीब बच्चों के कल्याण का ध्यान रखते थे, जो उनकी मदद के बिना अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते थे।

बालाजी बालाघाट (मध्य प्रदेश) में 11 दिसंबर, 1915 के दिन करंजा नामक स्थान पर जन्मे थे। बालासाहब 9 भाई-बहनों में आठवें थे। भैयाजी और पार्वतीबाई के चार लड़के और पाँच लड़कियाँ थीं। उनका परिवार और मित्र उन्हें घर पर ‘बाल’ (मराठी में बच्चा) कहकर बुलाते थे। इसी वजह से उनका नाम ‘बालासाहब देवरस’ पड़ा। बालासाहब के छोटे भाई भाऊराव (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अन्य महापुरुष, जिन्होंने अपना जीवन संघ के लिए समर्पित कर दिया) का जन्म 19 मई, 1917 के दिन हुआ।

वर्ष 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्थापना की गई, देवरस का परिवार नागपुर में इतवारी मोहल्ले में रहने लगा था। बालक बालासाहब उस समय छठी कक्षा में पढ़ते थे, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली शाखा में प्रवेश लिया। उनका उत्साह एक संक्रमण की तरह से था और वह अपने साथ अपने कई दोस्तों को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में ले गए, जहाँ पर शामरावजी गाडगे गण शिक्षक थे। स्कूली बच्चों का यह दल वहाँ खेला करता था और गाडगे से बहादुरी की कथाएँ सुना करता था। कुछ समय के बाद बालासाहब ने अपने छोटे भाई भाऊराव को भी संघ से जोड़ दिया। वे हमेशा साथ-साथ रहा करते थे और एक-दूसरे से बहुत स्नेह करते थे।

पिता द्वारा विरोध किए जाने के बाद भी बालासाहब ने स्कूल के दिनों में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निरंतर अधिक-से-अधिक समय देना शुरू कर दिया था। वे शाम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भाग लेकर स्वयंसेवकों आदि से मिलकर तथा अन्य संगठनात्मक कार्यों को निबटाकर देर से घर लौटा करते थे। पिता उनकी दिनचर्या से प्राय: चिढ़ते थे, किन्तु बालासाहब ने अपनी पढ़ाई में निरंतर अच्छे परिणाम लाकर दे दिया करते थे दिए। संस्कृत उनका सबसे प्रिय विषय था, जिसमें वे प्रायः 100 प्रतिशत अंक प्राप्त करते थे। इतिहास और अंग्रेजी उनके अन्य प्रिय विषय थे।

एक बार बालासाहब ने अपनी माँ से कहा, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरे कुछ मित्र भोजन करने के लिए आएंगे। परंतु मैं चाहता हूँ कि उन सबको मेरी तरह सम्मान प्राप्त हो, चाहे वे किसी भी जाति से संबंध रखते हों। उन्हें भोजन उन्हीं बरतनों में परोसा जाए, जिनमें हमारा परिवार खाता है। मैं जाति के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं चाहता।”

इस पर माँ ने अपनी सहमति प्रदान कर दी और उसी दिन से जब भी वे उनके घर खाना खाने के लिए आते थे देवरस परिवार में स्वयंसेवकों की जाति को लेकर कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया । उस काल में देश में यह एक असाधारण बात थी, उन दिनों जाति-संबंधी भेदभाव अत्यधिक प्रचलित था।

उनका यह प्रण कि वे जाति संबंधी भेदभाव से दूर रहेंगे, एक न्यायपूर्ण और एक समान समाज की स्थापना करेंगे, बालासाहब के हृदय के काफी नजदीक था। 8 मई, 1974 के दिन वसंत व्याख्यानमाला पर अपने एक व्याख्यान में उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा, “हमें यह मानना ही पड़ेगा कि छुआछूत एक बड़ा अभिशाप है तथा हमें इसे दूर करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए।” यह बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इसने संस्था द्वारा जाति पर आधारित भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई को नए जोश के साथ लड़ने की प्रेरणा दी। बालासाहब ने अपने 21 वर्ष के सरसंघचालक के कार्यकाल में जाति संबंधी भेदभाव के विरुद्ध अथक अभियान चलाया और छुआछूत का कड़ा विरोध किया। इससे बालासाहब के व्यक्तित्व के एक गुण का पता चलता है कि वे यथास्थिति को चुनौती देने की हिम्मत रखते थे।

डॉ. शिवांग गोडबोले ने एक दिलचस्प घटना बताई, “एक बार बालासाहब श्रीरामजी और पांडुरंग पंत के साथ महल कार्यालय (नागपुर) की सीढ़ियाँ उतर रहे थे। वे एक कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। जब वे सीढ़ियाँ उतर रहे थे, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वृद्ध स्वयंसेवक एक दूसरे स्वयंसेवक से कह रहे थे, ‘हम अब काफी वृद्ध हो गए हैं। अब हम अपना दृष्टिकोण नहीं बदल सकते।’ बालासाहब ने यह सुन लिया। वे रुके, वृद्ध की ओर मुड़कर उन्होंने उनसे कहा, ‘हम सबको अपने अंतिम समय तक स्वयं में सुधार लाते रहना चाहिए’।”

उन्होंने इस नियम को स्वयं पर भी पूर्णतया लागू किया। गोडबोले के अनुसार, “सरसंघचालक बनने से पूर्व बालासाहब शीघ्रता से बोलते थे और बीच में अधिक विराम न देते थे। वे अपने व्याख्यान तथा भाषण तेजी से समाप्त कर देते थे। अप्पाजी जोशी जैसे कार्यकर्ताओं ने उन्हें इसके बारे में बताया। उन्होंने इसे सुधारना शुरू किया और समय रहते वे लोगों का संबोधन करने के अपने तरीके में परिवर्तन ले आए।”

बालासाहब एक संवेदनशील व्यक्ति थे और अधिक नहीं बोलते थे, परंतु जब भी वे अपने स्कूल के मित्रों से मिलते थे तो खुल जाते थे और फिर उनके बीच खूब बातचीत और हँसी का वातावरण बन जाता था।

गोडबोले एक अन्य घटना को याद करके लिखते हैं, “एक बार नागपुर में जब प्रथम वर्ष का शिविर चल रहा था, डॉ. रविंद्र जोशी, जो एक प्रचारक के रूप में पश्चिमी क्षेत्र का कार्य देख रहे थे, बालासाहब को शिविर की गतिविधियों तथा कार्यक्रमों के बारे में बताने के लिए गए। जब उन्होंने बालासाहब को यह सब बता दिया तो उन्होंने पूछा कि प्रशिक्षुओं के प्रातः उठने का समय क्या होगा? जब उन्हें बताया गया कि वह सुबह चार बजे का समय होगा, तो उन्होंने डॉ. जोशी से कहा, ‘आप उन्हें इतनी जल्दी उठने को क्यों कह रहे हैं? ये बच्चे तो अभी काफी छोटे हैं’।”

बालासाहब की अभिप्रेरणा की खूबियाँ असाधारण थीं। यह इस तथ्य से प्रकट होता है कि जब वे इतवारी शाखा के प्रभारी बने, तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचारक बनने की प्रेरणा प्राप्त हो।

जुलाई 1931 में बालासाहब ने अपनी मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई पूरी की और नागपुर के मोरिस कॉलेज में दाखिला लिया। प्रतिदिन तीन या चार घंटों के लिए कक्षाएँ लगती थीं। बालासाहब कक्षाओं के बाद अपना अधिकतम समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देते थे। वे अपने कॉलेज में बड़ी संख्या में युवाओं तथा उनके दोस्तों से मिला करते थे और उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आने के लिए प्रेरित करते थे। जैसे-जैसे शाखाओं की संख्या बढ़ी, उन्हें वर्ष 1932 में मार्तंड मुलमुले और भैयाजी खांडवेकर के साथ इतवारी शाखा को सँभालने का कार्य सौंपा गया। छह महीने के भीतर उनको इस शाखा के ‘मुख्य शिक्षक’ की जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 1935 में बालासाहब ने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। कला स्नातक की उनकी पढ़ाई में दर्शनशास्त्र तथा संस्कृत मुख्य विषय थे। स्नातक की िडग्री लेने के बाद उन्होंने नागपुर में लॉ कॉलेज में दाखिला लिया।

वर्ष 1932 तक बालासाहब ने संघ में महत्त्वपूूर्ण भूमिका अदा करनी शुरू कर दी थी। संगठनात्मक कार्यों तथा अपनी शिक्षा के साथ-साथ बालासाहब ने अनाथ बच्चों के एक विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ानी शुरू कर दी। उन्होंने यह कार्य वर्ष 1936-37 में शुरू किया, जब डॉ. हेडगेवार ने उन्हें उन छात्रों की सहायता करने के लिए कहा था।

वर्ष 1937 में डॉ. हेडगेवार ने बालासाहब को कहा कि वे पुणे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण शिविर में ‘मुख्य शिक्षक’ की जिम्मेदारी सँभालें। उन दिनों शिविर की अवधि 40 दिनों की हुआ करती थी। उन्होंने एल-एल.बी. के अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के उपरांत शिविर में भाग लिया। शिविर ठीक-ठाक चल रहा था और अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था, ताे उन्हें नागपुर से एक तार मिला कि उन्होंने एल-एल.बी. की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली है।

जब वे नागपुर वापस आए, तब उन्हें नागपुर की मुख्य शाखा का कार्यवाह (प्रभारी) नियुक्त किया गया। डॉ. हेडगेवार ने ऐसा एक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया था। उन्हें पता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को बढ़ाने के लिए संस्था को बड़ी संख्या में पूर्णकालिक प्रचारकों की आवश्यकता थी और बालासाहब इसके लिए एक आदर्श व्यक्ति थे कि वे युवाओं को इस कार्य के लिए प्रेरित करें। उन्होंने एक बार डॉ. हेडगेवार को कहा था, “एक ‘आदर्श’ शाखा वही है, जहाँ से बड़ी संख्या में युवा समाज की सेवा करने तथा अपना पूर्ण समय इस कार्य को समर्पित करने के लिए आगे आएँ।”

इस बीच बालासाहब के छोटे भाई भाऊराव अपनी बी.कॉम. तथा एल-एल.बी. की पढ़ाई के लिए लखनऊ चले गए। ऐसा उन्होंने विशेष रूप से डॉ. हेडगेवार के कहने पर किया था। उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ उत्तरी भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं का विस्तार करने के लिए कहा था। बालासाहब के माता-पिता यह नहीं चाहते थे कि भाऊराव लखनऊ जाएँ, परंतु उन्होंने अंततः इसकी अनुमित दे दी। इस बीच बालासाहब जितना कर पाते थे, उतना पैसा अपने छोटे भाई को भेजा करते थे। भाऊराव ने अपनी कठिन आर्थिक दशा को किसी से भी साझा नहीं किया, जबकि यह सच था कि वे स्वयं ही अपने लिए प्रयत्न कर रहे थे और उन्हें परिवार से कोई विशेष आर्थिक मदद नहीं मिल रही थी। उनके बड़े भाई बालासाहब ही अकेले ऐसे व्यक्ति थे, जो उन्हें कुछ पैसा भेज देते थे। भाऊराव ने उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और देश के अन्य कई भागों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनात्मक कार्य को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई थी।

भाऊराव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा जनसंघ (बाद में बीजेपी) के शीर्षस्थ कार्यकर्ताओं की एक संपूर्ण पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत बने, जब उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं को सबकुछ छोड़कर संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण में लगाने का आह्वान किया। भाऊराव के किए गए प्रयत्नों का अनुमान उस सूची को देखने से हो जाता है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी, कौशल किशोर, रज्जू भैया, लक्ष्मणराव भिड़े, बालेश्वर अग्रवाल, माधवराव दिवाले और अनंतराव गोखले सरीखे नाम शामिल हैं।

भाऊराव के लिए उनके बड़े भाई बालासाहब मुख्य प्रेरणा-स्रोत थे। यह एक असाधारण बात है, जिस प्रकार दोनोंे भाइयों ने अपना-अपना संपूर्ण जीवन एक उद्देश्य को समर्पित कर दिया। दोनों ही भाई अत्यंत प्रतिभावान विद्यार्थी रहे थे। भाऊराव ने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक अर्जित किया था, जबकि बालासाहब चाहते तो कोई सरकारी या न्यायिक लुभावना पद प्राप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने एक ऐसे युग में, जब समाज के शीर्षस्थ उच्च वर्ग से आने वाले शिक्षित व्यक्ति सरकारी नौकरी पाना चाहते थे, एक अलग मार्ग का चुनाव किया।

नागपुर में प्रभारी के रूप में कार्यावधि के दौरान बालासाहब ने अपनी अनुकरणीय संगठनात्मक कुशलताओं का परिचय दिया। उन्हें एक साथ 15 शाखाओं को आरंभ करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को अन्य राज्यों में ले जाने के लिए कार्यकर्ताओं का एक निरंतर प्रवाह बना रहे। उससे डॉ. हेडगेवार को संस्था के फैलाव करने में सहायता मिली।

बालासाहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य स्वरूप में कुछ विशेष बदलाव भी लेकर आए, जिनका दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। उनके नागपुर का प्रभारी बनने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएँ सप्ताह में छह दिनों के लिए लगती थीं और रविवार को छुट्टी का दिन होता था तथा श्रावण के पवित्र महीने में रविवार के साथ सोमवार को भी छुट्टी रहती थी। बालासाहब ने रविवार तथा सोमवार, दोनों दिनों के लिए गतिविधियाँ आरंभ कीं और धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सप्ताह के सातों दिन, वर्ष में 365 दिन बिना रुके शाखा लगानी आरंभ की और यह क्रम आज तक जारी है।

वर्ष 1938 में बालासाहब के कहने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रथम प्रातःकालीन शाखा नागपुर में मोहिते बाड़ा स्थान पर शुरू की गई, जहाँ अपेक्षाकृत अधिक उम्र के व्यक्तियों ने आना शुरू किया। तात्याजी बाविस्कर इस ‘प्रभात’ शाखा के कार्यवाह और बाबूराव माघ उसके मुख्य शिक्षक थे।

प्रातःकालीन शाखा लगाए जाने का विचार बालासाहब के संज्ञान में तब आया, जब उन्होंने देखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई कार्यकर्ता शाम की शाखा में शामिल होना तो चाहते थे, मगर चूँकि वे दफ्तरों या अन्य व्यापारिक संस्थाओं में अपनी आजीविका के लिए कार्य करते थे, उनके पास शाखा में शामिल होने का समय न था। उन्हें संघ से जोड़ने के लिए प्रातःकालीन शाखा शुरू की गई। ‘प्रभात शाखा’ ने अागामी समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेटवर्क को मजबूत करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। ‘प्रभात शाखा’ के लिए बनाई गई गतिविधियाँ शाम की शाखा की गतिविधियों से अपेक्षाकृत शारीरिक रूप से कम थकानेवाली होती हैं, चूँकि अपेक्षाकृत अधिक आयु के स्वयंसेवक प्रभात शाखा में आते हैं।

बालासाहब को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ‘घोष’ (बैंड) तथा ‘समूहगान’ की प्रथा शुरू किए जाने का भी श्रेय प्राप्त है। वर्ष 1937 के विजयादशमी समारोह में लगभग 2000 स्वयंसेवकों ने एक साथ मिलकर नागपुर में पाँच ऐसे समूह गान प्रस्तुत किए थे, जिन्होंने श्रोताओं और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। बालासाहब ने स्वयं इन समूह-गीतों को चुना था और सुनिश्चित किया था कि स्वयंसेवक इसका पर्याप्त अभ्यास कर लें। इन गीतों के सार का अनुमान इन पंक्तियों से, जो इनमें से एक गीत का हिस्सा थीं, लगाया जा सकता है—

‘खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आँधी-पानी से,

डटे रहो अपने पथ पर सब कठिनाई तूफानों में!’

(हिमालय पर्वत जो खड़ा है, वह हमें यह बता रहा है कि हमें किसी तूफान या बारिश से नहीं डरना है, सिर्फ अपने मार्ग पर डटे रहना है, चाहे पथ में कितनी भी कठिनाई और तूफान क्यों न हों।)

वर्ष 1939 में बालासाहब एक प्रचारक के रूप में कलकत्ता गए, परंतु डॉ. हेडगेवार के निधन से थोड़ा पहले उन्हें नागपुर वापस बुला लिया गया। उन्हें फिर से नागपुर की मुख्य शाखा के ‘कार्यवाह’ का प्रभार दिया गया, जब गुरुजी सरसंघचालक बने। वह शाखा विशेषकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विकास के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण थी, क्योंकि वहाँ से प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रचारक निकलकर आते थे, जो देश के विभिन्न भागों में जाकर संघ के कार्य का विस्तार करते थे। साधनों की बेहद कमी थी, परंतु इससे समर्पित प्रचारकों को कोई फर्क नहीं पड़ता था और इसका परिणाम यह हुआ कि आनेवाले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदचिह्न देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ चुके थे।

बालासाहब की संगठनात्मक और असाधारण प्रेरणापूर्ण कुशलताओं ने सुनिश्चित कर दिया, जिससे कि वर्ष 1940 के दशक के आरंभ में संघ के प्रचारकों ने पंजाब, कर्नाटक, केरल, सिंध, गुजरात, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कश्मीर और यहाँ तक कि नेपाल में भी कार्य आरंभ कर दिया था। माधवराव मुले पंजाब गए, यादवराव जोशी कर्नाटक, दत्तोपंत ठेंगड़ी केरल में थे, सिंध में राजपाल पुरी ने संघ शाखा की स्थापना की, मधुकरराव भागवत गुजरात गए, भैयाजी दानी मध्य भारत में थे, महाकौशल में एकनाथ रानाडे तथा प्रहलादराव अंबेडकर, उत्कल में मुकुंदराव मुकुंजे, बिहार में गजानन जोशी तथा नरहरि पारखी, राजा देशपांडे और यादवदकर ने आंध्र प्रदेश में संघ कार्य को आगे बढ़ाया। वसंतराव ओक दिल्ली के प्रभारी थे और भाऊराव देवरस उत्तर प्रदेश में संघ के कार्य-रथ को खींच रहे थे। ये सब लोग नागपुर शाखा से आए हुए स्वयंसेवक थे, जिसे बालासाहब देख रहे थे।

वर्ष 1942 से 1947 के मध्य 1000 से अधिक युवाओं ने संघ प्रचारक बनने का निर्णय लिया और देश भर में फैल गए। जैसे-जैसे हिंदू यह मानने लगे कि संघ ही एक ऐसी संस्था है, जो उनको मुसलिम लीग के गुंडों व इस्लामी कट्टरवादियों के हमलों से बचाए रख सकती है, देश के सभी हिस्सों से संघ की शाखा शुरू किए जाने की माँग उठने लगी। क्योंकि मुस्लिम लीग देश को विभाजित किए जाने वाले अभियान में हिंदुओं को डस रही थी, जिससे उन्हें धर्म पर आधारित एक पृथक् राज्य ‘पाकिस्तान’ प्राप्त हो सके।

वर्ष 1946-47 में चार हजार स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देश भर में आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में भाग लिया। यह अब तक की सर्वाधिक बड़ी संख्या थी।

वर्ष 1946 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता बच्छराज व्यास राजस्थान से वापस लौटे और नागपुर में उन्होंने फिर से अपनी वकालत शुरू की। उन्होंने अपने वकालत के कार्य से कुछ वर्षों का विराम लिया, ताकि वे राजस्थान में एक प्रचारक के रूप में संघ के लिए कार्य कर सकें। उनके नागपुर वापस आने पर उन्हें बालासाहब के स्थान पर नागपुर के कार्यवाह का भार सौंपा गया और गुरुजी ने बालासाहब से विस्तृत यात्राएँ करने के लिए कहा।

अप्रैल 1947 में विदर्भ में लगभग 1000 स्वयंसेवकों ने एक विशाल प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। बालाजी ने इस शिविर के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई थी और वे व्यक्तिगत तौर पर वहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूद रहे कि शिविर एक सफल आयोजन बने। जैसे ही शिविर का समापन हुआ, वे दिल्ली तथा पंजाब की यात्रा पर निकल गए। पंजाब में परिस्थिति काफी विस्फोटक हो चुकी थी। बालाजी का वहाँ पहुँचना अत्यंत महत्त्वपूर्ण साबित हुआ, जब उन्होंने उन स्वयंसेवकों को निर्देश दिए, जिन्होंने हिंदुओं के बचाव में एक उत्कृष्ट भूमिका अदा करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा, क्योंकि मुसलिम भीड़ ने हिंदू बस्तियों पर आक्रमण कर कई घर और संस्थान जलाए, हिंदू स्त्रियों से बलात्कार किया, बेकसूर हिंदुओं, जिनमें औरतें, बच्चे और यहाँ तक कि शिशु भी शामिल थे, को मार डाला था ।

पंजाब तथा दिल्ली के ढाई माह के अपने दौरे के उपरांत मार्च-अप्रैल 1947 में वापस नागपुर आने पर उन्होंने घटनाओं को याद करते हुए कहा, “मुसलिम लीग ने षड्यंत्र रचकर मुसलिम गुंडों से हिंदुओं पर एक प्रायोजित हमला करवाया। मैं अपने दौरे में जहाँ कहीं भी गया और बैठकों में भाग लिया, मुझे मालूम हुआ कि हिंदुओं के विरुद्ध वहाँ मेरे जाने के बाद हिंसक घटनाएँ घटीं।”

बालासाहब ने देश भर के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ कई बैठकें कीं और उन्हें सावधान कर उन कदमों की ओर संकेत किया, जिन्हें देश के संभावित विभाजन को देखते हुए उठाना आवश्यक था। ऐसी ही एक बैठक में भारतीय नागरिक सेवा के लगभग 30 अफसर मौजूद थे। बालाजी ने उन सब को आगाह करते हुए उन्हें समय रहते राष्ट्र विरोधी तत्त्वों से निबटने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा।

वर्ष 1947 में भारत के विभाजन की घोषणा की गई, उस समय पंजाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दो प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। फगवाड़ा में 1400 स्वयंसेवक शिविर में प्रशिक्षण ले रहे थे, जबकि संगरूर में लगभग 2300 स्वयंसेवक उपस्थित थे। जैसे ही विभाजन की घोषणा हुई, शिविरों का समापन कर दिया गया और स्वयंसेवकों से वापस जाने को कहा गया। हिंदुओं के सुरक्षित बचाव को किसी भी कीमत पर सुनिश्चित करने को कहा गया।

वर्ष 1948 में एक दिलचस्प घटना घटी। मौरिस कॉलेज से दो स्वयंसेवक बालासाहब के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि उनमें से एक छात्र को छात्र संघ के चुनावों में खड़ा होना चाहिए, जिनमें कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई और मार्क्सवादी पार्टी का बोलबाला था। बालासाहब ने उनमें एक—बी.ए. उधोजी को चुनाव में खड़े होने के लिए कहा और वह जीत गया। उधोजी के साथ जो अन्य छात्र बालासाहब के पास गया था, वह वसंत साठे थे, जो बाद में कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री बने।

वर्ष 1948 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए एक आमूल परिवर्तन का वर्ष साबित हुआ। 4 फरवरी, 1948 के दिन मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के चार दिन बाद संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नहेरू ने इस घटना का उपयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कुचलने के लिए किया, जो देश भर में एक दुर्जेय शक्ति के रूप में प्रकट हो रही थी। बालासाहब और संगठन के कई अन्य शीर्षस्थ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बेतूल जेल में रखा गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विरोधी इस काररवाई में 22000 से भी अधिक स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 दिसंबर, 1948 से 21 जनवरी, 1949 के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने एक सत्याग्रह (अहिंसापूर्ण प्रदर्शन) किया और 77090 स्वयंसेवकों ने अपनी गिरफ्तारियाँ दीं। उन्हें जेलों में रखने के लिए अधिकारियों को अतिरिक्त बैरकों का निर्माण करना पड़ा, चूँकि जेलों में पहले से इतनी जगह न थी।

मराठी समाचार-पत्र ‘केसरी’ के संपादक जी.वी. केतकर और अनुभवी नेता वेंकटराम शास्त्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सरकार के बीच मध्यस्थता के प्रयत्न किए। 29 मई, 1949 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय प्रमुख श्रीगुरुजी, जो जेल में थे, ने बालासाहब को पत्र लिखकर कहा कि अगर सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए राजी नहीं होती तो वे एक और सत्याग्रह का नेतृत्व करें। यह पत्र एक कैदी के माध्यम से बालासाहब को प्राप्त होने वाला था, जो बेतूल जेल में बंद थे और रिहा होनेवाले थे। अधिकारियों ने वह पत्र पकड़ लिया और कांग्रेस नेतृत्व को समय बीतने के साथ चिंता सताने लगी, क्योंकि जनसाधारण का रुख अब संघ के प्रति समर्थन का था। सरकार को संघ के विरुद्ध कोई सबूत न मिल पाया था और आम धारणा यह थी कि इसे गलत ढंग से आरोप मंडित किया गया था, जबकि महात्मा गांधी की हत्या में संघ का कोई हाथ न था।

अंततः जुलाई 1949 में संघ पर लगा प्रतिबंध बिना शर्त हटा लिया गया और सभी संघ के गिरफ्तार स्वयंसेवकों तथा कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया। इस प्रतिबंध की अवधि में बालासाहब ने देश भर में संगठन को तैयार रखने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे निरंतर गुरुजी के साथ संपर्क बनाए रखते थे, जिन्होंने उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे प्रतिबंध के प्रति होनेवाले सभी समझौतों और बातचीत में मुख्य भूमिका निभाने का कार्य सौंपा था।

बालासाहब को जनसंपर्क माध्यम के महत्त्व की पूर्ण जानकारी थी। जैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगा प्रतिबंध उठा लिया गया, उन्होंने नागपुर के श्री नरकेसरी मंडल से मराठी समाचार ‘तरुण भारत’ खरीदने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह समाचार-पत्र कुछ समय से बंद पड़ा था और इस पर 45000 रुपयों की देनदारी थी। बालासाहब ने यह पैसा बड़े प्रयत्नों से एकत्र किया और एक नया प्लेटफार्म ‘नरकेसरी प्रकाशन संस्था’ के नाम से खड़ा किया। इसने इस समाचार-पत्र को खरीद लिया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे प्रतिबंध के दौरान वर्ष 1948-49 में हिंदी साप्ताहिक पत्रिका ‘युगधर्म’ को शुरू किया गया और इसे ‘नरकेसरी प्रकाशन संस्था’ के अंतर्गत ले लिया गया। बाद में अलग-अलग शहरों से ‘युगधर्म’ के विभिन्न संस्करण शुरू किए गए। यह बालासाहब की दूरदृष्टि ही थी कि उन्होंने ‘युगधर्म’ के विभिन्न संस्करणों के बारे में उस समय सोचा, जब भारत में अन्य किसी भी व्यावसायिक समाचार समूह ने इसके बारे में सोचा न था।

बालाजी का दृष्टिकोण बिल्कुल व्यावहारिक था। एक बार ‘नागपुर टाइम्स’ ने मार्क्सवादी नेेता ए.बी. वर्धन के एक भाषण को विस्तार से प्रकाशित किया, जबकि ‘तरुण भारत’ में इसे संक्षिप्त वर्ग में छापा गया। बालासाहब ने संपादक से इस बारे में पूछा, फिर कहा, “अगर मुझे बर्धन ने जो कहा था, उसे जानने के लिए एक और समाचार-पत्र खरीदना पड़े तो इससे एक संपूर्ण समाचार-पत्र देने का लक्ष्य प्राप्त करने में हमारी कोई मदद नहीं होती।”

वर्ष 1950 तक बालासाहब ने अथक श्रम किया कि उन्हें 35 वर्ष की युवा अवस्था में स्वास्थ्य से संबंधित कई कठिनाइयों ने घेर लिया। गुरुजी को इससे स्पष्ट रूप से चिंता सताने लगी। बालासाहब ने कुछ समय के लिए आराम तथा पुनः स्वस्थ होने के बारे में निर्णय लिया। वे नागपुर में आैर कुछ समय के लिए नासिक में भी संघ के प्रचारक बने रहे।

अपने परिवार से दूर रहकर भी बालासाहब ने कभी उसे उपेक्षित नहीं किया। एक दिन उन्होंने अपनी भतीजी सिंधु को बुलाकर पूछा कि क्या वह विनायक शंकरराव अत्रे के साथ विवाह-सूत्र में बँधना चाहेगी, जिन्होंने एक प्रचारक के रूप में नागपुर आने से पहले तीन वर्ष विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में बिताए थे। वे बालासाहब के करीबी थे और लगातार उनके संपर्क में रहते थे। सिंधु को बालासाहब में पूर्ण विश्वास था, परंतु फिर भी उन्होंने उससे कहा, “आप दोनों क्यों नहीं एक-दूसरे से मिलकर कुछ समय के लिए सैर पर जाएँ और फिर निर्णय लें कि आपको इस बारे में अंततः क्या करना है?”

23 जून, 1959 के दिन विनायक और सिंधु नागपुर में ‘न्यू इरा स्कूल’ (अब नवयुग स्कूल) परिसर में विवाह-सूत्र में बँध गए। बालासाहब, गुरुजी और अन्य कई वरिष्ठ संघ कार्यकर्ताओं ने विवाह में भाग लिया और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद प्रदान किया।

जब तक वे गतिहीन न हो गए, बालासाहब ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि दौरे पर चाहे कहीं भी हों, ‘भैयादूज’ के अवसर पर वे अपनी बड़ी बहन शांता पैथंकर के घर पर अवश्य जाते थे।

बालासाहब को खेती का भी पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने और भाऊराव ने नागपुर तथा बालाघाट में भूमि विरासत में प्राप्त की थी। बालासाहब अकसर खेत पर जाकर व्यक्तिगत रूप से वहाँ हो रही खेती का निरीक्षण करते थे। उन्हें ऐसा करना पसंद था और वे उन मौकों का इंतजार करते थे। खेती से होने वाली आय को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कामों पर खर्च किया जाता था। बाद में दोनों भाइयों ने अपनी सारी जमीन बेच दी और प्राप्त रकम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में लगा दिया।

वर्ष 1950 से लेकर 1960 तक बालासाहब के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई औपचारिक जिम्मेदारी नहीं थी। जब वे पुनः स्वस्थ हो गए, गुरुजी अकसर उन्हें चुनौती भरे कुछ कार्य सौंपा करते थे, जो नई गठित की गई संस्थाओं से संबंधित होते थे, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनसंघ आदि। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक मीडिया के क्षेत्र में नए प्रयोगों में शामिल हों और अपने नए प्रकाशन लेकर आएँ, जिससे प्रमुख मुद्दों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार-बिंदुओं को लोगों तक पहुँचाने में सहायता मिले। इन सब वर्षों के दौरान एक संघ स्वयंसेवक नत्थू प्रसाद को बालासाहब की सहायता के लिए नियुक्त किया गया। बाद में बालाजी ने सुनिश्चित किया कि उनका सहायक विवाह कर ले और स्थायी जीवन जिए। यह उनमें एक ऐसा गुण था, जिसकी सब लोग, जो उनके निकट थे, प्रशंसा करते थे। कई प्रचारक कई वर्षों तक प्रचारक के रूप में कार्य करने के बाद अपने घर वापिस जाने पर बालासाहब के पास आते थे। वे उनको स्थायी आजीविका दिलाने में मदद की और परिवार बसाने में मदद करते थे।

बालासाहब जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, उनको कहा गया कि वे ‘नागपुर प्रांत प्रचारक’ की जिम्मेदारी सँभालें। वर्ष 1963 में बालासाहब को ‘सहसरकार्यवाह’ (उप महासचिव) नियुक्त किया गया, जब भैयाजी दाणी ‘सरकार्यवाह’ (महासचिव) थे। उसी वर्ष एकनाथ रानाडे ने कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद के जन्म शताब्दी वर्ष में विवेकानंद स्मारक बनाए जाने का गुरुतर काम अपने ऊपर लिया।

बालासाहब ने फिर से अपनी सघन यात्राएँ शुरू कीं। उन्होंने प्रांत स्तर पर तीन दिवसीय बैठकें लेने से अपनी यात्रा की शुरुआत की। प्रत्येक बैठक में छह सत्र हुआ करते थे, जिनमें वे संस्था के अलग-अलग पहलुुओं तथा संघ की विचारधारा पर अत्यधिक सूक्ष्मता से विचार-विमर्श करते थे। वे चाहते थे कि जो व्यक्ति बैठक में शामिल होने के लिए आएँ, वे एक-दूसरे के साथ बातचीत करें। बालासाहब का प्रयत्न होता था कि वे प्रत्येक शाखा, प्रत्येक जिला तथा देश के प्रत्येक प्रभाग का संघ के कार्यों के लिए दौरा करें। उन्होंने मजबूती और विकास पर एक ही समय में बराबर जोर दिया। संघ के मूल्यों की ‘पवित्रता’ और शाखा के उचित ‘प्रकार’ उनकी प्राथमिकता सूची में प्राथमिक स्तर पर रहते थे। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कर्तव्य मार्ग और आदर्शों पर जोर देने से न विचलित हो, जैसा कि कई संगठन हो जाते हैं, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तीव्रता से आगे बढ़ने के अपने क्रम को भले ही निरंतर जारी रखे।

वर्ष 1965 तक भैयाजी दाणी काफी अस्वस्थ हो गए थे। इसलिए बालासाहब को मार्च 1965 में सरकार्यवाह नियुक्त कर दिया गया। भैयाजी का 2 मई, 1965 को देहावसान हो गया।

आगे वर्षों तक बालासाहब ने अथक रूप से यात्राएँ जारी रखीं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे देश में बड़ी तेजी से अपना काम बढ़ाया। वर्ष 1970 में सरसंघचालक (गुरुजी) के कैंसर का निदान हुआ। गुरुजी और बालासाहब के मध्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भविष्य के कार्यस्वरूप पर निरंतर चर्चा होती रहती थी। इन चर्चाओं के फलस्वरूप यह निर्णय लिया गया कि एक तीन दिवसीय ‘चिंतन बैठक’ का आयोजन कन्याकुमारी में किया जाए। यह अधिवेशन, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी महत्त्वपूर्ण कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, इनमें वे भी शामिल थे, जिनको अलग-अलग विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए बाहर भेजा जाता रहा था, जैसे शिक्षा, राजनीति, मजदूर संघ, जनजातीय कल्याण, धार्मिक संस्थान आदि, वर्ष 1971 में आयोजित हुआ। इन क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में कई संस्थाएँ अस्तित्व में आ गई थीं, जो अपनी पहचान बनाने में लगी थीं, जैसे भारतीय जनसंघ, विश्व हिंदू परिषद्, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, वनवासी कल्याण आश्रम आदि।

यह बैठक 28 अक्तूबर से 1 नवंबर तक चली। बालासाहब ने व्यक्तिगत रूप से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनके द्वारा दी गईं जानकारियों को ग्रहण किया, जिसे संघ के फैलाव के साथ-साथ इसको मजबूती प्रदान करने की दिशा में आगे की रणनीति निर्धारित करने के काम में उपयोग किया गया। इस बीच गुरुजी ने, उनको आराम की सलाह होने के बावजूद, अगले तीन वर्षों तक देश भर के विस्तृत दौरे जारी रखे। वर्ष 1973 में उनका स्वास्थ्य और खराब हो गया और 5 जून, 1973 के दिन उनकी आत्मा ने शरीर त्याग दिया। उस समय बालासाहब आंध्र प्रदेश में एक प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे थे। वे संघ मुख्यालय नागपुर 6 जून, 1973 के दिन दोपहर लगभग 12.30 बजे पहुँचे। गुरुजी ने तीन पत्र लिखे थे और उन्हें 2 अप्रैल, 1973 को ‘अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख’ पांडुरंग पंत क्षीरसागर को सौंप दिया था। ये पत्र आगामी व्यवस्थाओं के लिए थे और पांडुरंग पंत को यह निर्देश दिया गया था कि वे इन्हें गुरुजी के निधन के उपरांत ही खोलेंगे। गुरुजी के अंतिम संस्कार से पहले इनमें से दो पत्रों को बालासाहब ने पढ़ा। उन्होंने महाराष्ट्र प्रांत संघचालक बाबाराव भिड़े को तीसरा पत्र पढ़ने के लिए दिया, जिसमें नए सरसंघचालक के बारे में घोषणा की गई थी। बाबाराव भिड़े भावुक स्वयंसेवकों की उमड़ती हुई भीड़ के मध्य खड़े थे, जब उन्होंने माइक के सामने वह पत्र पढ़ना शुरू किया, जिसे लाउडस्पीकर के जरिए समस्त स्वयंसेवकों ने सुना।

बाबाराव ने पढ़ा, “मेरे सभी बंधु स्वयंसेवकों के लिए, पिछले एक महीने से मेरा शरीर अपनी ताकत बड़ी तेजी से खो रहा है। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी है। ऐसा लगता है कि सबके मस्तिष्कों में यह विचार आ गया है कि यह शरीर अब अधिक समय तक मेरा साथी न रह पाएगा।

“इस तरह से संघ कार्य के प्रति व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है। संघ (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) का कार्य निर्बाध रूप से इसके संविधान के अनुरूप चलता रहेगा। नए सरसंघचालक को चुने जाने का प्रश्न भी उसी संविधान के अंतर्गत निबटाया जाना है। ‘अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल’ के जिन सदस्यों से मैंने इस पर चर्चा की, वे सभी मँजे हुए अनुभवी कार्यकर्ता हैं और प्रांत स्तर पर वे सब संघचालक के रूप में कार्य कर रहे हैं। सरसंघचालक के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके समग्र निर्णय को साझा करूँ।

“मैं अपनी इस जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ, अपना यह निर्णय सबको बताकर कि मेरी मृत्यु के उपरांत सरसंघचालक की जिम्मेदारी श्री मधुकर दत्तात्रेय उपाख्य बालासाहब देवरस निभाएँगे, जिन्हें आप सब जानते हैं।”

बालासाहब को उस पत्र के पढ़े जाने के बाद इस बात का पता चला कि वे अब संघ प्रमुख होंगे। थोड़े समय के लिए शांति छा गई। यह महसूस किया जा सकता था कि अनिश्चितता की भावना गायब हो चुकी थी और सर्वसम्मति यह थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व सक्षम हाथों में जा रहा था। बालासाहब उस समय 58 वर्ष के थे, जब उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई, वे मधुमेह के रोगी थे और अच्छे स्वास्थ्य की दशा में न थे, परंतु इससे वे कदापि विचलित न हुए और अगले दो वर्षों तक उन्होंने अथक यात्राएँ कीं, आपातकाल में जेल यात्रा की और एक कठोर जीवन-शैली को अपनाया, जिसने अंततः अपना प्रभाव दिखाया, परंतु उन्होंने कभी भी अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जिक्र किसी के आगे न किया और न ही संघ संबंधी कार्यों पर इसका कोई प्रभाव पड़ने दिया।

बालासाहब अकसर सरसंघचालक के रूप में अपनी नियुक्ति के संदर्भ में एक किस्सा सुनाया करते थे, “एक अत्यधिक मोटा व्यक्ति एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था। वह इतना मोटा था कि जब वह एक स्टेशन पर उतरना चाहता था, उसने अपनी पीठ प्लेटफार्म की ओर की और उलटा चलते हुए प्लेटफार्म पर उतरने का यत्न किया। चूँकि वहाँ अत्यधिक भीड़ थी, लोगों को यह संज्ञान न हुआ कि वह उतरना चाह रहा है, तो उन्होंने उसे ऊपर धकेल दिया और वह फिर से ट्रेन के भीतर आ गया और ट्रेन चल पड़ी। इस प्रकार मेरी दशा भी ठीक वैसी ही है। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं सरसंघचालक बनूँ, परंतु सबने मुझे अंदर धकेल दिया और मैं सरसंघचालक बन गया। अब मैं केवल आपके विश्वास के माध्यम से ही सफलता पा सकूँगा।”

बालासाहब को जब ‘परम पूजनीय सरसंघचालक श्री बालासाहब देवरस’ इन शब्दों से संबोधित किया जाने लगा तो आरंभ में असामान्य अनुभव करते थे। वे एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त अभिव्यक्ति ‘परम पूजनीय’ से बिल्कुल भी सहज अनुभव न करते थे, परंतु फिर काफी चर्चा के बाद जब सब इस बात पर मतैक्य थे कि ‘परम पूजनीय’ की अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि इसका अर्थ सरसंघचालक के पद के प्रति निकाला जाना चाहिए, तब वे कुछ सहज हो गए। सरसंघचालक बन जाने के बाद बालासाहब देश भर में प्रवास पर निकल पड़े। उन्होंने बड़ी संख्या में एकत्र लोगों, सार्वजनिक सभाओं, सम्मेलनों आदि को संबोधित किया।

जिन लोगों ने उन कार्यक्रमों में भाग लिया, उनकी एक बड़ी संख्या स्वयंसेवकों की थी। वर्ष 1974 के मध्य तक बालासाहब राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वाधिक शक्तिशाली बुद्धिजीवी, विवेकपूर्ण और देशभक्तिपूर्ण आवाज के रूप में उभरकर सामने आए। जिस प्रकार से उनके यात्रा कार्यक्रमों को आयोजित किया गया, उससे संघ और हिंदुत्व के बारे में विभिन्न गलत धारणाओं को दूर करने और उनके विरुद्ध किए जा रहे दुष्प्रचार को रोकने में मदद मिली। बालासाहब को वर्ष 1971-72 से यह आभास होने लगा था कि इंदिरा गांधी के नेतृत्ववाली कांग्रेसी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर रहेगी। इस कारण से देश को यह बताना महत्त्वपूर्ण था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा और गतिविधियाँ क्या हैं। उन्होंने यह कार्य कुशलतापूर्वक और प्रभावपूर्ण ढंग से किया था। अधिकतर कार्यक्रम, जो बालासाहब ने अपने प्रथम वर्ष में सरसंघचालक के रूप में किए, उनमें एक प्रश्न-उत्तर सत्र भी था, जिसमें श्रोताओं में से कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता था और वे उसका उत्तर देते थे। यह बालासाहब के कार्यक्रमों का एक विशेष चरित्र था, जो अगले दो दशकों तक चला।

एक ऐसा ही सत्र नवंबर 1973 में दिल्ली में स्थित संविधान क्लब में हुआ। प्रमुख नागरिकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्र ‘दि स्टेट्समैन’ द्वारा व्यक्त एक डर के प्रति अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। बालासाहब ने कहा, ‘दि स्टेट्समैन’ समाचार-पत्र ने शंका जाहिर की है कि मैं स्वयं से कितना काम कर पाऊँगा? उनकी शंका ठीक है, जब वह मेरे प्रति एक व्यक्ति के रूप में व्यक्त की जाए, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक लक्ष्य को साधा है और यही उसकी, डॉ. हेडगेवार के जाने के बाद भी, प्रगति का राज है। ठीक इसी प्रकार संघ का कार्य गुरुजी के चले जाने के बाद भी उन्नति के मार्ग पर जारी रहेगा, किसी को भी इस बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए।”

इस भाषण के बाद श्रोताओं ने अनेक प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजनीतिक दलों पर विचारों से संबंधित था। बालासाहब ने उत्तर दिया कि “संगठन ने स्वयंसेवकों को खुली छूट दे रखी है कि वे किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हों या उनके लिए कार्य करें। अब आप पूछेंगे कि क्यों अधिकतर स्वयंसेवक भारतीय जनसंघ का समर्थन करते हैं? इसके लिए कोई कारण नहीं है। वर्ष 1946 में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति विरोध जताया। वर्ष 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर महात्मा गांधी की हत्या करवाने का झूठा आरोप लगा। श्रीगुरुजी, मुझे और हजारों स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर कारावास भेजा गया और उन पर हत्या का आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दर्ज किया गया। उस उतार-चढ़ाव भरे समय में किसी भी राजनीतिक दल ने संघ का समर्थन नहीं किया। हमारे पास संसद् में एक भी ऐसा सदस्य नहीं था, जो इस बारे में कोई प्रश्न खड़ा करता। हमने सोचा कि ऐसी परिस्थिति को लंबा नहीं खींचा जा सकता।

सरदार पटेल चाहते थे कि संघ के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो जाएँ, क्योंकि वे सोचते थे कि इससे देश के हितों की रक्षा हो सकेगी। इन्होंने यह बात गुरुजी को लिखे एक पत्र में कही थी, लेकिन कांग्रेस के भीतर कुछ वर्गों, विशेष रूप से समाजवादियों ने उनके इस सुझाव का विरोध किया। इस प्रकार यह बात आगे न बढ़ पाई। इस तरह से यह कई स्वयंसेवकों के लिए स्वाभाविक था कि वे जनसंघ की ओर ही जाएँ। यही वह कारण है कि आज जनसंघ अस्तित्व में है, परंतु हम यह भी मानते हैं कि राजनीतिक छुआछूत भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो हम चाहेंगे कि हमारे स्वयंसेवक सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कार्य करें। ऐसा हमारा विचार है। जब मोरारजी भाई, कृष्णा मेनन और सुभद्रा जोशी एक राजनीतिक दल में रहकर काम कर सकते हैं, तो इसमें क्या बुराई है कि अन्य लोग भी ऐसा करें!”

मई 1974 में बालासाहब ने पुणे स्थित प्रतिष्ठित ‘वसंत व्याख्यानमाला’ में एक व्याख्यान प्रस्तुत किया। इस व्याख्यान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ यादगार क्षणों के रूप में गिना जा सकता है। बालासाहब ने इस बेलाग भाषण में जातिगत भेदभाव, जिसमें हिंदू समाज जकड़ा हुआ है, की धज्जियाँ उड़ाते हुए बड़ी वीरता से घोषणा की, “छुआछूत एक अभिशाप है। इसे यहाँ से पूरी तरह जाना होगा।” उन्होंने अब्राहम लिंकन को उद्धृत करते हुए आगे कहा, “लिंकन ने कहा था, ‘अगर गुलामी अनैतिक या गलत नहीं है, तो फिर कुछ भी गलत नहीं है।’ हमें भी कहना चाहिए, ‘अगर छुआछूत गलत नहीं है तो फिर कुछ भी गलत नहीं है’।”

वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत ने ‘ऑर्गेनाइजर’ में प्रकाशित (मार्च 31 संस्करण, 2017) एक साक्षात्कार में कहा, “आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव काफी अधिक है, अपेक्षाकृत उससे, जब यह उतना अधिक न था, मगर यह सिर्फ एक शुरुआत थी। इस प्रकार का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समानाधिकारवादी दृष्टिकोण समाज के लिए भी आवश्यक था। इसलिए सरसंघचालक की जिम्मेदारी उठाने के बाद बालासाहब ने एक स्वर में संस्था के मुख्य उद्देश्य के रूप में इसके द्वारा ‘सामाजिक समरसता’ के बारे में घोषणा की। इसके अर्थ को स्वयंसेवकों के मस्तिष्क में और वृहत्तर समाज में स्पष्ट करने के लिए बालासाहब ने महीनों तैयारी की और ‘वसंत व्याख्यानमाला’ (8 मई, 1974 को पुणे में आयोजित एक व्याख्यान शृंखला) में अपना प्रसिद्ध व्याख्यान प्रस्तुत किया। समानाधिकारवाद की प्रथा संघ के भीतर विद्यमान थी, परंतु इसके पीछे की सोच प्रक्रिया को उस व्याख्यान के द्वारा स्वयंसेवकों को स्पष्ट किया गया तथा वृहत्तर समाज को भी एक संदेश दिया गया।”

उन्होंने कहा, “समाज द्वारा हाशिए पर रखे गए कुछ वर्गों ने सदियों से कष्ट झेले हैं। उनके दिलों में यह दर्द घर कर गया है। हमें भी इस दर्द का अहसास है। हमें इस दशा को बदलना है। समाज का उपेक्षित वर्ग तथा समाज के अन्य वर्गों को एक-दूसरे के साथ इस प्रकार पेश आना चाहिए कि असमानता दूर हो जाए। भूतकाल के विवादों को वर्तमान में नहीं लेकर आना चाहिए, नहीं तो भविष्य में खतरा पैदा होगा। किसी को भी यह नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मार्ग में रुकावटें न होंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाज के उपेक्षित वर्गों को आपकी दया दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। वे चाहते हैं कि उनके साथ समान व्यवहार हो। वे अपने स्वयं के प्रयत्नों से ही सब कुछ पाना चाहते हैं। अगर इसे पाने के लिए उन्हें कुछ सुविधाओं की आवश्यकता है तो वे उनको मिलनी चाहिए। उन्हें कब तक वे सुविधाएँ देनी होंगी, यह भी उन पर छोड़ देना चाहिए। परंतु अंततः एक समय आना चाहिए, जब प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करे कि हम सब एक समान हैं तथा एक जैसे पढ़े-लिखे हैं। समाज में इसकी स्थापना होनी ही चाहिए।”

यहाँ इस भाषण को दोबारा लिखना प्रासंगिक होगा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामाजिक समानता तथा सामाजिक सद्भाव संबंधी मुद्दों के प्रति इसकी विचारधारा के दृष्टिकोण पर एक संदर्भ बिंदु बन चुका है। यह भाषण हिंदुत्व के विभिन्न पहलुओं पर फैले मकड़जाल तथा भ्रांतियों को भी दूर करने का काम करता है।

सामाजिक समता और हिंदू संगठन

आपने मुझे वसंत व्याख्यानमाला के इस वर्ष के भाषण सत्र में आमंत्रित कर जो गौरव प्रदान किया है तथा यहाँ अपने विचार व्यक्त करने का सुअवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

यहाँ के आयोजकों ने मुझे कुछ विषय सुझाए थे। उनमें से मैंने ‘सामाजिक समता और हिंदू संगठन’ विषय को चुना। राष्ट्र के भविष्य तथा विशेष रूप से हिंदू संगठन की दृष्टि से यह विषय अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। राष्ट्र के कल्याणार्थ हिंदू संगठन आवश्यक है, अतः उससे संबंधित सभी प्रश्न महत्त्वपूर्ण हैं। किंतु इनमें भी सामाजिक समता का विषय नाजुक और सामयिक होने के कारण वह मुझे अधिक महत्त्व का प्रतीत हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे विषय पर विचार व्यक्त करने का सुअवसर मुझे नहीं चूकना चाहिए।

हिंदू कौन है?

हिंदू कौन है? ‘हिंदू’ शब्द की व्याख्या क्या है, इस पर अनेक बार काफी विवाद खड़े किए जाते हैं, ऐसा हम सभी का सामान्य अनुभव है। ‘हिंदू’ शब्द की अनेक व्याख्याएँ हैं, किंतु कोई भी परिपूर्ण नहीं है; क्योंकि हरेक में अव्याप्ति या अति-व्याप्ति का दोष है। किंतु कोई सर्वमान्य व्याख्या नहीं है। केवल इसलिए क्या हिंदू समाज के अस्तित्व से इनकार किया जा सकेगा? मेरी यह मान्यता है कि हिंदू समाज है और इस नाम के अंतर्गत कौन आते हैं, इस संबंध में भी सभी बंधुओं की एक निश्चित व सामान्य धारणा है, जो अनेक बार अनेक प्रकार से प्रकट होती है। कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने ‘हिंदू कोड’ बनाया। उसे बनाने में पं. नेहरू तथा डॉ. आंबेडकर आदि अगुआ थे। यहाँ के बहुसंख्य समुदाय के लिए यह कोड लागू करने के विचार से अंततोगत्वा उन्हें इस कोड को ‘हिंदू कोड’ ही कहना पड़ा तथा वह किन लोगों पर लागू होगा, यह बताते समय उन्हें यही कहना पड़ा कि मुसलमान, ईसाई, पारसी तथा यहूदी लोगों को छोड़कर अन्य सभी के लिए, अर्थात् सनातनी, आर्यसमाजी, जैन, सिख, बौद्ध—सभी पर यह लागू होगा। आगे चलकर तो यहाँ तक कहा है कि इनके अतिरिक्त और जो भी लोग होंगे, उन्हें भी यह कोड लागू होगा। ‘हमें यह लागू नहीं होगा’, यह सिद्ध करने का दायित्व भी उन्हीं पर होगा।

उन्हें ऐसा विचार क्यों करना पड़ा? तो उनके ध्यान में यह बात आई कि ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से इन सभी बंधुओं के लिए सर्वसमावेशक शब्द ‘हिंदू’ ही है। इसलिए ‘हिंदू’ शब्द का उच्चार करते ही ये सारे लोग उसमें आते हैं, ऐसा मानकर ही हम इस विषय का विचार करेंगे।

हम सभी हिंदुओं को संगठित करना चाहते हैं। संगठन यानी मोर्चा या सभा नहीं। वहाँ भी लोग एकत्र होते हैं और संगठन में भी एकत्र आते हैं अथवा यह कहना अधिक उचित होगा कि संगठन में उन्हें एकत्रित करना पड़ता है। एकत्र होने पर वे एकत्रित साथ-साथ कैसे रहेंगे, उन्हें एक-साथ क्यों रहना चाहिए, इसका भी विचार करना पड़ता है। इस एकता का आधार क्या हो सकता है?

अपनी यह मातृभूमि है, हम उसके पुत्र हैं और हजारों वर्षों से हम यहाँ एक साथ रहते आए हैं। इस दीर्घ कालखंड में हमने अतीत का उज्ज्वल इतिहास निर्माण किया है, यह भावनात्मक आधार तो होगा ही। किंतु क्या यही पर्याप्त है? क्या इस भावना के साथ ही कोई व्यावहारिक पक्ष होना आवश्यक नहीं? सब लोगों को ‘हम सभी एक हैं’ का भावात्मक बोध होना जैसा आवश्यक है, वैसा ही प्रत्यक्ष व्यवहार में भी इस एकता का अनुभव सदा सहज रूप से होना चाहिए। अपने दैनंदिन व्यवहार में जब तक हम सभी को अपनी इस ‘एकता’ की अनुभूति नहीं होती, तब तक एकता की नींव मजबूत और चिरस्थायी नहीं हो सकती। यदि आप ऐसा समझते हैं, और मुझे विश्वास है कि आप भी ऐसा ही सोचते हैं, तो फिर इस दृष्टि से हममें क्या कमी है, इसका विचार करना भी आवश्यक हो जाता है।

धर्मांतरण का दोषी कौन?

विगत अनेक शताब्दियों के इतिहास में मुट्ठी भर मुसलमानों तथा अंग्रेजों ने इस देश पर राज किया। हमारे अनेक बांधवों का धर्मांतरण किया तथा हम लोगों के बीच ब्राह्मण-गैरब्राह्मण, सवर्ण-अस्पृश्य आदि भेद पैदा किए। इस संबंध में केवल उन लोगों को दोष देकर हम अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। विदेशियों से संपर्क में आने, उनके द्वारा बुद्धि-भेद किए जाने से ही यह सब हुआ, ऐसा कहने मात्र से क्या होगा? अन्य समाज और संस्कृति के साथ आज नहीं तो कल संपर्क तो होने वाला ही था। बर्लिन में जिस भाँति दीवार खड़ी की गई, वैसा होना तो संभव ही नहीं था। दीवार तो वे खड़ी करते हैं, जिन्हें दूसरों के दर्शन और विचारों से भय लगता है। दोनों पद्धतियाँ एक साथ चलने में ही उनकी श्रेष्ठता प्रस्थापित होती है। जो पद्धति भय के कारण अपने चारों ओर दीवार खड़ी करती है, वह तो स्वयं ही अपनी हीनता स्वीकार कर लेती है। अतः अन्य लोगों पर दोषारोपण करने की अपेक्षा अंतर्मुख होकर हमारे किन दोषों का उन्होंने लाभ उठाया, इसका भी हमें विचार करना होगा। इसके लिए सामाजिक विषमता भी कारणीभूत रही है, ऐसा हमें स्वीकार करना होगा। वर्ण-भेद, जाति-भेद, अस्पृश्यता—ये सभी सामाजिक विषमता के ही आविष्कार हैं। आज भी समाज में विचरण करते समय इन प्रश्नों की ठोकर हमें लगती है, यह हम सभी का अनुभव है।

सद्-असद् विवेक चाहिए

अत्यंत प्राचीनकाल से चली आ रही संस्कृति के हम अभिमानी हैं। संपूर्ण हिंदू समाज को अपनी संस्कृति का अभिमान रखना चाहिए, यह हमारी अपेक्षा है। हम समझते हैं कि हिंदू को यदि सच्चे अर्थ में हिंदू के रूप में जीवित रहना है तो उसे अपनी संस्कृति के शाश्वत जीवन-मूल्यों को, जो प्रदीर्घकाल के आघातों और ऐतिहासिक तथा राजनीति की उथल-पुथल के बावजूद टिके रहे, बने रहे, उनकी विरासत को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा सोचना उचित ही है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि ‘जो पुराना है वह सोना है’, वह अपरिवर्तनीय परिवर्तनीय और शास्त्र-शुद्ध है।

‘पुराणमित्येव न साधु सर्वं—अर्थात् पुराना है, इसलिए अच्छा है, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। यह भी सोचने का तरीका उचित नहीं कि पुरानी बातों से अब तक हमारा गुजारा होता रहा, अतः आज ही नए ढंग से सोचने की क्या आवश्यकता है?

तातस्य कूपोध्यमिति दुवाणा।

क्षार जलं कापुरुषा पिबन्ति॥

अर्थात् यह कुआँ मेरे पिताजी का है, उसका जल खारा हुआ तो क्या हुआ? उन्होंने इसका जल पिया है, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, अतः हम भी उसी जल को पीएँगे, इस प्रकार का दुराग्रह करना ठीक नहीं होगा। समाज में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। एक वर्ग किसी भी नई बात को स्वीकार करने को तैयार रहता है। अन्य प्रकार के लोगों में पुरानी बातों से चिपके रहने की वृत्ति होती है।

सन्ताः परीक्षान्यतरत् भजन्ते।

ऐसा विचार कर अर्थात् कसौटी पर कसकर, सद्विवेक-बुद्धि से किसी वस्तु का त्याग अथवा स्वीकार करना ही अधिक उचित होगा। अधिकाधिक लोग इसी पद्धति से विचार और आचार करने हेतु प्रवृत्त हों, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए।

कालानुरूप सुधार

मुझे यह जानकारी मिली है कि यहूदी लोगों ने विशिष्ट कालखंडों के बाद बार-बार अपने धर्मग्रथों और धार्मिक आचारों की जाँच की है, पुनर्मूल्यांकन किया है। धर्मग्रंथ के शब्द तो बदलना संभव नहीं था, किंतु उन्होंने नई व्याख्याएँ तैयार कीं। प्राचीनकाल में अपने देश में भी इसी प्रकार का धर्म-चिंतन, धर्म-मंथन किया ही गया होगा। उन्होंने इस बात का भी विचार किया होगा कि अपने धर्म की शाश्वत बातें कौन सी हैं और परिवर्तनीय कौन सी? अन्यथा इतनी स्मृतियाँ तैयार नहीं हो पातीं। अपने देवताओं में परिवर्तन हुआ है। ऋग्वेद के इंद्र, वरुण, अग्नि प्रभृति देवताओं की बजाय विष्णु और शिव की उपासना चल रही है। शैव और वैष्णवों के बीच शत्रुता का व्यवहार था, किंतु आद्य शंकराचार्यजी ने समन्वय स्थापित कर पंचायतन पूजा प्रचलित की। अब तो घर-घर में शिवरात्रि के साथ ही, शयनी व प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है।

प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में जो कथाएँ बताई गई हैं, उन्हें हम ज्यों-की-त्यों सही मानने के लिए तैयार नहीं। अपने पुराणों में चंद्र-ग्रहण की कथा है। राहु चंद्रमा को लीलता है, इसलिए चंद्र को ग्रहण लगता है। अतः शालाओं में बच्चों को चंद्र-ग्रहण क्यों लगता है, यह पढ़ाते समय क्या इस कथा को भी पुस्तक में शामिल किया जाएगा? ऐसी बात नहीं कि रूढ़िवादिता या धर्मग्रंथ के हर शब्द पर अक्षरशः विश्वास और आस्था रखना कोई अपने ही देश में है। सन् 1925 में अमेरिका में एक बड़ा रोचक मामला चला (‘द ट्रायल दैट रॉक्ड द वर्ल्ड’, रीडर्स डाइजेस्ट, जुलाई 1962)। वहाँ एक राज्य में किसी शिक्षक पर मामला चलाया गया। उस पर आरोप लगाया गया कि ‘बाइबिल’ में सृष्टि और मनुष्य की उत्पत्ति की जो कहानी है, उसके विरुद्ध वह ‘विकास का सिद्धांत’ (Theory of Evolution) बताता है। उसे दंड भी दिया गया। किंतु आज तो सभी ईसाई ‘बाइबिल’ में वर्णित सृष्टि व मनुष्य की उत्पत्ति की कहानी को अमान्य करते हैं। फिर भी ‘बाइबिल’ को वे अमान्य नहीं करते। यह बात ध्यान में रखने योग्य है।

अनेक बातें ईश्वर ने निर्माण की हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। वे अपरिवर्तनीय हैं, यही समझाने का उनका उद्देश्य रहता है। किंतु ईश्वर ने ही स्वयं कहा है कि—

“धर्म-संस्थापनार्थाय संभवामि युगे-युगे।”

धर्म-ग्लानि के बाद धर्म-संस्थापना का यह अर्थ तो नहीं कि पुरानी बातों को ही फिर से लाया जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंतिम पैगंबर की भाँति ‘मैं अंतिम अवतार हूँ’, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। प्राणतत्त्व तो पुराने ही होंगे, क्योंकि वे शाश्वत एवं सनातन हैं। किंतु उनका आविष्कार और अभिव्यक्ति में परिवर्तन। इस परिवर्तन का हमें स्वागत करना चाहिए।

प्राचीनकाल में जो व्यवस्थाएँ निर्माण हुईं, वे उस काल की आवश्यकता के अनुरूप तैयार की गईं, ऐसा मुझे लगता है। आज यदि उनकी आवश्यकता न हो, “उपयोगिता समाप्त हो गई हो तो हमें उनका त्याग करना चाहिए। अपनी वर्ण-व्यवस्था का ही विचार करें तो हमारे ध्यान में आएगा कि समाज में चार प्रकार के कार्य समाज-धारणा के लिए अच्छे ढंग से होने आवश्यक हैं, ऐसा मानकर तथा समाज के विविध व्यक्तियों व व्यक्ति समूहों की स्वाभाविक क्षमता और प्रवृत्ति को देखते हुए ही इस प्रकार की व्यवस्था निर्माण हुई। व्यवस्था में वर्गीकरण होना अपरिहार्य है, किंतु उस व्यवस्था में भेदों की कल्पना कदापि नहीं थी। कुछ विद्वानों के मतानुसार प्रारंभ में यह जन्मानुसार नहीं थी। किंतु आगे चलकर इस विशाल देश में तथा जनसमूह में गुणों को कैसे पहचाना जाए, यह प्रश्न विचारशील लोगों के मन में उठा होगा। किसी भी विशिष्ट परीक्षा-पद्धति के अभाव में उन्होंने शायद जन्म से ही वर्ण का बोध स्वीकार किया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। किंतु उसमें ऊँच-नीच का भाव नहीं था। बल्कि सहस्रशीर्ष, सहस्राक्ष, सहस्रपाद ऐसे विराट् समाज के ये सभी महत्त्वपूर्ण अवयव हैं, यही भव्योदात्त कल्पना इसके पीछे रही है। अतः यह स्पष्ट है कि इसमें पैरों से जंघाएँ श्रेष्ठ और जंघाओं से हाथ या हाथों से सिर श्रेष्ठ है, इस प्रकार की विपरीत या हास्यास्पद भावना कदापि नहीं थी। इसी कारण एक जमाने में यह व्यवस्था सर्वमान्य थी और कुछ काल तक सुचारु रूप से चली थी। इसके लिए संयमन और संतुलन (Checks and balances) की व्यवस्था थी। ज्ञानशक्ति को पृथक् किया गया। उसे सम्मान तो दिया, पर साथ में दारिद्र्य भी दिया। दंड-शक्ति को पृथक् किया और उसे धन-शक्ति से दूर रखा। धन-शक्ति को दंड-शक्ति से नहीं मिलने दिया। इस प्रकार जब तक यह संयमन और संतुलन ठीक तरह से काम करते रहे, तब तक यह व्यवस्था भी सुचारु रूप से चली। किंतु बाद में इस ओर दुर्लक्ष होने से तथा अन्य कारणों से यह व्यवस्था टूट गई।

आनुवंशिक गुण-संपदा की सीमा

जन्म से अर्थात् आनुवंशिकता से गुण-संपदा आती है, इस प्रकार का विचार पूर्वजों ने किया; किंतु उस काल में भी उन्होंने जन्मतः आनेवाले गुणों की मर्यादा को समझा था, इसलिए—

शूद्रोऽपि शीलसम्पन्नौ गुणवान् ब्राह्मणों भवेत्।

ब्राह्मणोऽपि क्रियाहीनः शूद्रात् प्रत्यवरो भवेत्॥

अर्थात् शूद्र भी यदि शीलवान् और गुणवान् हो तो वह ब्राह्मण बन जाता है तथा ब्राह्मण यदि कर्महीन हो जाए तो वह शूद्र से भी नीच है। ऐसा कहा अथवा ‘जात्या ब्राह्मण इति चेत् न’, अर्थात् जन्म से ब्राह्मण होता है, ऐसा कहना उचित नहीं—यह बताते हुए ऋष्यशृंग, वसिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि ने अन्य जातियों में जनमे लोग भी धर्माचरण के कारण ब्राह्मण ही हुए, यह स्पष्ट किया है।

पुराणों में ऐसी कथा है कि शूद्र स्त्री का पुत्र महीदास अपने गुणों के कारण द्विज बना तथा उसने ‘ऐतरेय ब्राह्मण’ की रचना की। जिसके पिता का पता नहीं, ऐसे जाबाल का उपनयन संस्कार कर उसके गुरु ने उसे द्विज बनाया, उपनिषद् की यह कथा भी प्रसिद्ध है। प्राचीन पद्धति में आवश्यक लचीलापन होने के कारण ही यह संभव हुआ होगा।

परिवर्तित परिस्थिति

किंतु आज तो अनेक कारणों से परिस्थिति पूर्णतया बदल गई है। इस कारण नए युग, नए काल के अनुरूप विचार करना ही उचित होगा। छपाई कला के विकास के कारण पुस्तकों द्वारा शिक्षण-संस्थाओं में ज्ञानार्जन शुरू हुआ, यंत्र युग के कारण घर-घर में होनेवाले काम कारखानों में होने लगे। नए आविष्कार हुए, नया विज्ञान आया। इस कारण आनुवंशिकता के साथ ही आस-पास का वातावरण और अन्य बातों का महत्त्व बढ़ गया।

यह सही है कि प्रकृति के कारण अर्थात् आनुवंशिकता के कारण कुछ विषमता निर्माण होती है। किंतु उस विषमता का शास्त्र बनाना उचित नहीं। यदि मनुष्य के प्रयास प्रकृति द्वारा निर्मित विषमता को स्थायी बनाने में हुए तो यह कोई उसका बड़प्पन या महानता नहीं होगी। इसलिए मनुष्य को यही विचार करना चाहिए कि प्रकृति के नियमों का अध्ययन कर यह प्राकृतिक विषमता कैसे दूर की जा सकती है? उसे किस प्रकार सहनीय बनाया जा सकेगा? विषमता का दर्शन तैयार करना उचित नहीं होगा। दुर्बल अथवा निर्बल परिवार में जनमे बालक को भी सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के प्रयास विश्व के सभी समझदार समाजों में होते हैं। यदि किसी जाति विशेष में जन्म लेने के कारण कुछ न्यूनताएँ (Handicaps) निर्माण होती हों तो वह व्यवस्था चल नहीं पाएगी। उन न्यूनताओं को आनुवंशिक या नैसर्गिक कहकर उनका समर्थन करना आज के युग में भूल होगी। विशिष्ट प्रकार की शिक्षा-प्रशिक्षा द्वारा तथा अन्य व्यवस्था से पीढ़ियों से चले आ रहे गुण बदले जा सकते हैं। जापान के लोग ठिगने समझे जाते थे; किंतु द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिकी जनता से उनका संबंध हुआ और उनके रहन-सहन तथा खान-पान की आदतों में काफी परिवर्तन हो गया। इससे उनकी ऊँचाई भी बढ़ गई। यह बात सिद्ध हो चुकी है। पहले अपने देश में तथा कुछ अन्य देशों में भी कुछ जातियों को बहादुर (Martial) कहने की पद्धति थी। प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध इतने बड़े पैमाने पर हुए कि पूर्ण लामबंदी या अनिवार्य भरती करके ही बड़ी-बड़ी सेनाएँ खड़ी करनी पड़ीं तथा हम जानते हैं कि ये सभी लोग बहादुर जातियों की भाँति ही लड़े।

वास्तव में देखा जाए तो आज संपूर्ण परिस्थिति इतनी बदल चुकी है कि समाज-धारणा के लिए आवश्यक ऐसी जन्मतः वर्ण-व्यवस्था या जाति-व्यवस्था आज अस्तित्व में ही नहीं है। सर्वत्र अव्यवस्था है, विकृति है। अब वह व्यवस्था केवल विवाह संबंधों तक ही सीमित रह गई है। इस व्यवस्था का भाव (Spirit) समाप्त हो गया, ढाँचा (Letter) रह गया। प्राण निकल गया, पंजर बचा है। समाज-धारणा से उसका कोई संबंध नहीं है। अतः सभी को मिलकर सोचना चाहिए कि जिसका समाप्त होना उचित है, जो स्वयं ही समाप्त हो रहा है, वह ठीक ढंग से कैसे समाप्त हो।

रोटी-बेटी का व्यवहार

अपने यहाँ ‘रोटी-बेटी व्यवहार’ शब्द प्रचलित है। पहले रोटी-व्यवहार भी जाति तक ही सीमित था। किंतु अब वे बंधन टूट चुके हैं और रोटी-व्यवहार सभी जातियों में शुरू हो गया है। इस कारण जाति-भेद की तीव्रता कम होने में काफी मदद मिली है। अब विभिन्न जातियों के बीच बेटी-व्यवहार भी शुरू हो गया है। यह अधिक पैमाने पर हुआ तो जाति-भेद समाप्त करने तथा सामाजिक एकरसता निर्माण होने में वह अधिक सहायक होगा, यह स्पष्ट ही है। अतः रोटी-बेटी व्यवहार के बंधनों के टूटने का स्वागत है। किंतु बेटी-व्यवहार रोटी-व्यवहार जैसा आसान नहीं है। यह बात सभी को ध्यान में रखकर संयम न खोते हुए उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए। विवाह कहते ही अच्छी जोड़ी का विचार होना स्वाभाविक ही है। अतः ऐसे विवाह शैक्षणिक, आर्थिक और जीवन-स्तर की समानता के आधार पर ही होंगे। जिस मात्रा में लोगों के निवास की बस्तियाँ एक स्थान पर होकर साथ-साथ रहने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, समान शिक्षा-सुविधा के साथ लोगों का जाति-निरपेक्ष आर्थिक स्तर ऊँचा उठेगा, उतनी मात्रा में ही यह स्वाभाविक रूप से संभव हो सकेगा। कानून बनाकर या धन का लालच दिखाकर यह संभव नहीं, न ही यह कोई जल्दबाजी का विषय है। यह बात सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। सभी लोगों को सामाजिक परिवर्तन के इस प्रयास में अपना-अपना योगदान देना होगा।

अस्पृश्यता : एक भयंकर भूल

अस्पृश्यता (छुआछूत) अपने समाज की विषमता का एक अत्यंत दुःखद और दुर्भाग्यजनक पहलू है। विचारशील लोगों का मत है कि अति प्राचीनकाल में भी इसका अस्तित्व नहीं था तथा काल के प्रवाह में यह किसी अनाहूत की भाँति समाविष्ट होकर रूढ़ बन गई। वास्तविकता कुछ भी हो, किंतु हमें यह स्वीकार करना कि अस्पृश्यता एक भयंकर भूल है और उसका पूर्णतया उन्मूलन आवश्यक है (Lock, Stock & Barrel)। इस संबंध में अब मत नहीं हैं। अब्राहम लिंकन ने अस्पृश्यता के संबंध में कहा था, “यदि अस्पृश्यता अनुचित नहीं है तो कुछ भी अनुचित नहीं है।” (If untouchability is not wrong, then nothing is wrong.)

अतः हम सभी के मन में सामाजिक विषमता के उन्मूलन का ध्येय अवश्य होना चाहिए। हमें लोगों के सामने यह स्पष्ट रूप से रखना चाहिए कि विषमता के कारण हमारे समाज में किस प्रकार दुर्बलता आई और उसका विघटन हुआ। उसे दूर करने के उपाय बतलाने चाहिए तथा इस प्रयास में हरेक व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए।

धर्माचार्यों से अनुरोध

अपने धर्मगुरु, संत, महात्मा और विद्वानों का जनमानस पर प्रभाव है। इस कार्य में उनका सहयोग भी आवश्यक है। पुरानी बातों पर उनकी श्रद्धा है और वे बातें बनी रहें, इतना आग्रह ठीक है। किंतु हमारा उनसे यही अनुरोध है कि वे लोगों को अपने प्रवचनों-उपदेशों द्वारा यह भी बताएँ कि अपने धर्म के शाश्वत मूल्य कौन से हैं तथा कालानुरूप परिवर्तनीय बातें कौन सी हैं? शाश्वतंताशाश्वत का विवेक रखनेवाले सभी आचार्यों, महंतों और संतों की आवाज देश के कोने-कोने में फैलनी चाहिए। समाज की रक्षा का दायित्व हमारा है और वह मठों से बाहर निकलकर समाज-जीवन में घुल-मिलकर रहने से ही पूर्ण होगा, ये बातें उन्हें समझनी चाहिए तथा तदनुरूप कार्य करने हेतु उन्हें आगे आना चाहिए। सौभाग्य से इस दिशा में उनके प्रयास प्रारंभ होने के शुभ संकेत भी मिलने लगे हैं। हमारे दिवंगत सरसंघचालक श्रीगुरुजी ने ऐसे सभी संत-महात्माओं को एक-साथ लाकर उन्हें इस दृष्टि से विचार हेतु प्रवृत्त किया था। इसी का यह सुफल है कि अनेक धर्मपुरुष, साधु-संत समाज के विभिन्न घटकों में घुलने-मिलने लगे और धर्मांतरित बांधवों को स्वधर्म में शामिल करने को तैयार हुए।

समाज के अन्य समझदार लोगों पर भी बड़ा दायित्व है। उन्हें ऐसे मार्ग सुझाने चाहिए कि जिनसे काम तो बने, किंतु समाज में कटुता उत्पन्न न हो। ‘उपायं चिन्तयन् प्राज्ञः अपायमपि चिन्तयेत्’—समाज में सौहार्द, सामंजस्य और परस्पर सहयोग का वातावरण स्थापित करने के लिए ही हमें समानता चाहिए। इस बात को भूलकर या इसे न समझते हुए जो लोग बोलेंगे, लिखेंगे और आचरण करेंगे, वे निश्चय ही अपने उद्देश्यों को बाधा पहुँचाएँगे।

योग्य दिशा: योग्य प्रकार

हिंदू समाज के किसी भी वर्ग को अन्याय व अत्याचार का पुतला कहकर कोसते रहना, अपमानित करना, आत्महत और तेजोहत करना कदापि उचित नहीं। उनका आत्मबल बनाए रखकर नए प्रकार के अच्छे सामाजिक व्यवहार के उदाहरण और आदर्श उनके सामने रखे जाना आवश्यक है। आखिर वे सभी हिंदू समाज के ही अंग हैं। अतः उनका स्वाभिमान भी बना रहे, इसका ध्यान रखना होगा। जाति-व्यवस्था तथा अस्पृश्यता का उन्मूलन करना हो तो जो लोग उसे मानते हैं, उनमें भी परिवर्तन लाना होगा। जो उसे मानते हैं, ऐसे लोगों पर टूट पड़ने या उनसे संघर्ष करने की बजाय कार्य करने का दूसरा मार्ग भी हो सकता है।

संघ के संस्थापक आद्य सरसंघचालक डॉ. हेडगेवारजी के साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है। वे कहा करते थे—

“हमें न तो अस्पृश्यता माननी है और न उसका पालन करना है।”

संघ-शाखाओं और कार्यक्रमों की रचना भी उन्होंने इसी आधार पर की। उन दिनों भी कुछ और ढंग से सोचने वाले लोग थे। किंतु डॉक्टरजी को विश्वास था कि आज नहीं तो कल, वे अपने विचारों से सहमत होंगे ही। अतः उन्होंने न तो इसका ढोल पीटा और न किसी से झगड़ा किया या उसके विरुद्ध अनुशासन-भंग की काररवाई ही की; क्योंकि उन्हें विश्वास था कि दूसरा व्यक्ति भी सत्रवृत्त है। कुछ आदतों के कारण भले ही वह संकोच करता हो, किंतु यदि उसे समय दिया गया तो वह भी अपनी भूल निश्चित ही सुधार लेगा। प्रारंभिक दिनों में, एक संघ-शिविर में, कुछ बंधुओं ने महार (हरिजन) बंधुओं के साथ भोजन करने में संकोच व्यक्त किया। डॉक्टरजी ने उन्हें नियम बताकर शिविर से निकाला नहीं। सभी अन्य स्वयंसेवक, डॉक्टरजी और मैं एक साथ भोजन के लिए बैठे। जिन्हें संकोच था, वे अलग बैठे। किंतु उसके बाद दूसरे भोजन के समय वे ही बंधु स्वयं हम सभी के साथ बैठे।

इससे भी अधिक उद्बोधक उदाहरण मेरे मित्र पं. बच्छराजजी व्यास का है। जिस शाखा का मैं प्रमुख था, उसी शाखा के वे स्वयंसेवक थे। उनके घर का वातावरण पुराना, कट्टरपंथी होने के कारण, वे उन दिनों मेरे यहाँ भी भोजन के लिए नहीं आते थे। जब वे पहली बार संघ-शिविर में आए, तब उनके भोजन की समस्या खड़ी हो गई; क्योंकि परोसा गया भोजन उन्हें नहीं पसंद था। मैंने डॉक्टरजी से पूछा तो उन्होंने कोई नियम बताकर उन्हें शिविर में आने से नहीं रोका, क्योंकि उन्हें बच्छराजजी के संबंध में विश्वास था कि उनमें उचित परिवर्तन अवश्य होगा। अतः उन्होंने मुझे कहा कि बच्छराजजी को शिविर में आने दो। हम उन्हें अलग रसोई पकाने की छूट देंगे। प्रथम वर्ष तो यही हुआ, किंतु दूसरे वर्ष स्वयं बच्छराजजी ने कहा कि मैं भी सब लोगों के साथ भोजन करूँगा। बाद में वे जैसे-जैसे संघ कार्य में रमते गए, वैसे-वैसे उनके व्यवहार में (धार्मिक वृत्ति के होने के बावजूद) किस प्रकार परिवर्तन हुआ, यह सर्वविदित है। वे संघ के एक निष्ठावान कार्यकर्ता बने और राजस्थान में अनेक वर्षों तक प्रांत प्रचारक के नाते कार्यरत रहे। बाद में वे भारतीय जन संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष भी रहे।

सावधान

अनेक बार हिंदू समाज में जो आंतरिक विद्वेष और संघर्ष की स्थिति पैदा होती है, उसका मूल कारण राजनीतिक या वैयक्तिक झगड़ा ही होता है। आगे चलकर राजनीतिक लोग या संबंधित व्यक्ति दो जातियों के बीच संघर्ष हो सके, ऐसे समय ऐसे ससवृत्त बंधु तथा पत्रकार भी अज्ञानवश उनका साथ देते हैं। हिंदू और मुसलमान के बीच झगड़े को दो संप्रदायों के बीच का संघर्ष निरूपित किया जाता है; किंतु हिंदुओं के राजनीतिक या वैयक्तिक झगड़ों अथवा अत्याचारों को भड़कीले व जातीयतावादी शीर्षक दिए जाते हैं। यह कदापि उचित नहीं।

आलोचना नहीं, सहयोग

दलित या अस्पृश्य माने गए बंधुओं ने काफी अत्याचार व कष्ट सहन किए हैं। किंतु उन्हें भी यह ध्यान रखना चाहिए कि समाज के सभी घटक यह महसूस करते हैं कि यह बात गलत है और ये अत्याचार रुकने चाहिए। इस दिशा में वे प्रयत्नशील भी हैं। उन्हें (अस्पृश्यों को) भी अभिप्रेत है कि अन्याय समाप्त होकर उन्हें सबके साथ समानता का स्थान प्राप्त हो। अतः सभी लोगों का इस दृष्टि से प्रयास होना चाहिए। उन प्रयत्नों के लिए पोषक भाषा का उपयोग और आचरण होना भी आवश्यक है। समाज की अन्यायपूर्ण तथा बुरी बातों की निंदा या आलोचना तो अवश्य होनी चाहिए। किंतु साथ ही अपने समाज के दोषों के प्रति व्यथा की भावना भी प्रकट होनी चाहिए। जिस प्रकार विदेशी लोग हमें परकीय मानकर तुच्छता और तिरस्कारपूर्ण बरताव करते हैं, उस प्रकार का भाव हममें नहीं रहना चाहिए। सभी को इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि अतीत के झगड़े को वर्तमान में घसीटकर अपने भविष्य को खतरे में न डाल दें। हम सब इसी समाज के अंग हैं। अतः हम समाज के अन्य घटकों के साथ रहेंगे, इस प्रकार का वास्तविक आग्रह उन्हें रखना चाहिए। ऐसा करने पर ही दलितेतर बहुत बड़ा समाज और दलितों की शक्ति एकजुट होकर उस शक्ति के आधार पर अपेक्षित सामाजिक समता का वातावरण बन सकेगा।

महात्मा फुले, गोपालराव आगरकर या डॉ. आंबेडकर प्रभृति महापुरुषों ने अपने समाज की बुराइयों पर कड़े प्रहार किए हैं। कुछ जातियों तथा ग्रंथों की भी कटु आलोचना की है। उसका क्या प्रयोजन था तथा उस समय की परिस्थिति क्या थी, इसे हमें समझना होगा। व्यक्ति प्रारंभ में किसी बात की ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए तथा जनमत जाग्रत् करने के लिए कड़ी भाषा का प्रयोग करता है। किंतु सदा-सर्वदा ऐसा करते रहना सबके लिए आवश्यक नहीं है।

मेरी यह धारणा है कि दलित बंधु किसी की कृपा नहीं चाहते। वे बराबरी का स्थान चाहते हैं और वह भी अपने पुरुषार्थ से ही।

हमारे ये भाई अब तक पिछड़े हुए रहने के कारण चाहते हैं कि उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएँ और अवसर मिलने चाहिए। उनकी यह अपेक्षा और माँग उचित ही है। किंतु अंततोगत्वा उन्हें समाज के विभिन्न घटकों के साथ योग्यता की कसौटी पर स्पर्धा करके ही बराबरी का स्थान प्राप्त करना है। यह उन्हें भी अभिप्रेत होगा।

सामाजिक समता और एकता का आधार

अनेक दोषों के बावजूद हिंदुओं की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं, जीवन विषयक उनकी कुछ कल्पनाएँ हैं, धारणाएँ हैं। विश्व के विचारशील लोग भी यह स्वीकार करते हैं कि इस समाज ने कुछ शाश्वत मूल्य प्रस्थापित किए हैं। अतः इन जीवन-मूल्यों को माननेवाला तथा तदनुरूप आचरण करनेवाला ऐसा एकरस समता-युक्त संगठित हिंदू समाज खड़ा हो सका तो ये विशेषताएँ टिकी रहेंगी और विश्व के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकेंगी। सभी व्यक्ति ईश्वर-पुत्र हैं। इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर वे ईश्वर के ही अंश हैं, ऐसा मानने वाले हिंदू धर्म में ऊँच-नीच की भावना पनपे, इस संबंध में डॉ. अंबेडकर ने अत्यंत दुःख व्यक्त किया था। वास्तव में, समानता का साम्राज्य प्रस्थापित करने के लिए इससे बड़ा आधार और क्या हो सकता है। अतः हिंदुओं की एकता आवश्यक है और उस एकता का आधार सामाजिक समता ही हो सकती है, ऐसा ही विचार सभी बांधवों को करना चाहिए और राष्ट्र को संगठित व शक्तिशाली बनाने हेतु आगे आना चाहिए।

रचनात्मक दृष्टि

अपने समाज के इतिहास का कालखंड काफी लंबा है तथा उसमें विचार और आचार की स्वतंत्रता के लिए पूर्ण गुंजाइश होने के कारण पुराने ग्रंथों में कुछ ऐसे वचनों का उल्लेख मिलता है, जिनका विपरीत अर्थ निकालकर विषय विपर्यास किया जा सकता है। इस संस्कृति ने स्त्रा् को तुच्छ माना है, यह बताने के लिए ‘न स्त्रा् स्वातंत्र्यमर्हति’ का उल्लेख किया जाता है और दूसरी ओर स्त्रा् को अपने समाज में कितना ऊँचा स्थान प्राप्त है, यह बताने के लिए ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’—इस प्रकार का वचन भी यहाँ उपलब्ध है। जो समाज की एकता चाहते हैं, उन्हें एकता के लिए जो-जो आवश्यक व अनुकूल हैं, वे सभी लोगों के सामने किस प्रकार लाई जा सकेंगी, उनकी विपरीत धारणाएँ कैसे दूर हो सकेंगी तथा उनमें किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जा सकेगा, इस दिशा में प्रयास करना होगा।

व्याख्यान के बाद प्रश्नोत्तर सत्र शुरू हुआ। उनमें से एक प्रश्न एक पुरानी घटना के बारे में था, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक ने ‘चार वर्णों की प्रथा’ का किथत रूप में समर्थन किया था। (जो समाज काे चार विस्तृत वर्गों में विभाजित करती है—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) जिसे कई लोग हिंदू समाज में प्रचलित जाति भेदभाव का आधार मानते थे। बालासाहब ने उत्तर दिया, “इस पर गुरुजी से मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा है कि जब उन्होंने चार वर्ण प्रथा के बारे में बात की थी, तो वह सिर्फ एक प्राचीन भारतीय प्रथा की व्याख्या कर रहे थे। गुरुजी ने स्पष्ट कहा है कि इस प्रथा ने अब अपनी उपयोगिता को खो दिया है।”

सरसंघचालक का दायित्व सँभालने के एक वर्ष के भीतर ही बालासाहब ने ऐसी सभाओं को बड़ी संख्या में संबोधित किया था और इस प्रकार वे एक विचारक नेता के रूप में उभरे। उन्होंने गुरुजी के विचारों, भाषणों और उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं को एक संकलित किए जाने के कार्य में एक विशेष भूमिका निभाई थी। एक नई संस्था ‘भारतीय विचार-साधना’ का गठन किया गया, जिसने गुरुजी के संपूर्ण कार्यों को प्रकाशित करवाने का कार्य शुरू किया। इस प्रकाशन कार्य के दो संस्करणों की प्रस्तावना बालासाहब ने स्वयं लिखी थी।

संयोग से, गुरुजी को एक सफल पत्र लेखक के रूप में जाना जाता था, बालासाहब का पत्र-लेखन की ओर कोई झुकाव न था, परंतु वे अपने भाषण बड़ी सूक्ष्मता के साथ तैयार करते थे और उसके कई प्रारूप सहयोगियों से सलाह लेकर उनका पूर्व अवलोकन करते थे। उनकी यह तैयारी उनके भाषणों से झलकती थी, जो जन प्रवचनों में कई मुद्दों के लिए संदर्भ बिंदुओं का काम करते थे।

तीसरे सरसंघचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने उनके बारे में कहा था, “बालासाहब असाधारण संगठन गुणों के धनी थे। कार्यकर्ताओं के साथ उनका व्यवहार, जिसमें वे स्वतंत्र रूप से सोचने की आजादी देते थे, प्रत्येक व्यक्ति के उसके अपने मत का आदर करते थे, फिर भी उन्हें एकमत निर्णय पर ले आते थे और फिर अंतिम निर्णय पर आते थे, जिसे वे चाहते थे, वह सर्वसम्मत हो। समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के प्रति उनके हृदय में अंतहीन उदारता भरी थी। वे हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से कहते थे कि आप यह मानें कि हम स्वयं अनुसूचित जाति में जनमे हैं, तब इन लोगों के बारे में सोचें।”

बालासाहब को इस बात का पूर्वाभास उस समय हो गया था, जब वे अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख बने भी न थे कि देश आपातकाल की ओर बढ़ रहा था और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती थी।

देश भर में वर्ष 1973-74 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक आगे आकर उस समय के भ्रष्ट और निरंकुश शासन के समापन के लिए एक जन-आंदोलन चला रहे थे। स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण उन सब ताकतों के अगुआ बन चुके थे, जिनकी आस्था शासन को भ्रष्टाचार-मुक्त और जन सहयोगी प्रणाली में बदलने में थी।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने आंदोलन को कुलचने का प्रयत्न किया। दिसंबर 1974 में बालासाहब ने दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए अनुभवी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्ववाले जन-आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, “जयप्रकाशजी भ्रष्टाचार और अन्य बुराइयों को हमारी राजनीति से हटाने के प्रयत्न कर रहे हैं। वे महान् नेताओं, जैसे महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे और गोलवलकर गुरुजी के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं।”

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् छात्रों की एक संस्था, जिसका संस्थापन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेकर हुआ था और जिसमें अधिकतर सदस्यता स्वयंसेवकों की है, इस आंदोलन में शुरू से ही एक प्रमुख भूमिका निभा रही थी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका से प्रभावित होकर जयप्रकाश नारायण ने पटना (बिहार) में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रशिक्षण शिविर में कहा, “संघ (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) एक क्रांतिकारी संस्था है और ठीक इस समय, देश में ऐसी कोई अन्य संस्था नहीं है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आस-पास भी होने का दावा कर सके…इस संस्था के नाम ही में ‘राष्ट्रीय’ शब्द है। ऐसा बड़ा सोच-विचारकर ही किया गया होगा।”

इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर वामपंिथयों और कांग्रेस ने इस पर प्रतिबंध लगाने की ओर कार्य करना शुरू कर दिया। 8 जनवरी, 1975 के दिन सिद्धार्थ शंकर रे, एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, जो उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को कानूनी मसलों पर सलाह दिया करते थे, ने उन्हें एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा देने की सलाह दी। वह पत्र ‘इंडियन एक्सप्रेस’ (अंग्रेजी का एक दैनिक समाचार-पत्र) में छप गया, जिसने पूरे देश में एक भूचाल ला दिया।

परंतु बालासाहब अच्छी तरह से जानते थे कि यह केवल थोड़े ही समय की बात है। इसके पूर्व कि सरकार संगठन पर प्रहार करती, उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए बड़ी सतर्कता के साथ तैयारी शुरू कर दी थी, ताकि प्रतिबंध लगने के बाद भी संगठन को कुशलतापूर्वक चलाया जा सके।

16 जून, 1975 के दिन सरसंघचालक ने रोहतक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें मालूम था कि प्रतिबंध लगने ही वाला है—“जुलाई 1949 में केंद्र की कांग्रेस सरकार के मन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर इसे समाप्त करने का विचार आया था। वही चर्चा और विचार आज भी अस्तित्व में है। शुरू में हमने इस ओर अधिक ध्यान न दिया, परंतु इस वर्ष जनवरी से ही मैं अपने विचार इस पर व्यक्त करता रहा हूँ। अगर कुछ हजार स्वयंसेवकों को जेल भी भेजा जाता है तो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य रुकनेवाला नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस बात की भी परवाह नहीं कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है अथवा नहीं। हम पूरे समर्पण भाव से कार्य करते रहेंगे। अगर संगठन पर प्रतिबंध लगता है तो हम इस प्रतिबंध को हमारे पक्ष में लाभ उठाने के लिए भरसक इस्तेमाल करेंगे।”

25 जून, 1975 की रात में इंदिरा सरकार ने आंतरिक आपातकाल लागू कर दिया और 4 जुलाई, 1975 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। बालासाहब को उससे काफी पहले 30 जून, 1975 के दिन गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें महाराष्ट्र की यरवदा जेल भेज दिया गया।

सरसंघचालक ने जेल के भीतर से ही आंदोलन को नेतृत्व देने का काम जारी रखा। उन्होंने कहा, “यह धैर्य का युद्ध है, भावनाओं पर नियंत्रण रखने का युद्ध है।” राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विरोध अभियान, जो तानाशाही शासन के खिलाफ था, को जारी रखने की तैयारी की हुई थी।

प्रतिबंध लगाए जाने के तीन सप्ताह के भीतर 25,000 से भी अधिक स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया, 50,000 से भी अधिक स्वयंसेवकों को भूमिगत होना पड़ा, ताकि प्रजातंत्र के पक्ष में आंदोलन चलता रहे। ‘सत्य समाचार’ एक प्रमुख भूमिगत प्रकाशन था, जिसे देश भर में आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने चलाए रखा। प्रशासनिक मशीनरी भरसक प्रयत्नों के बावजूद इस समाचार-पत्र के प्रसार को न रोक पाई, जिसने इंदिरा गांधी के तानाशाही शासन के तमाम बुरे कामों पर से परदा उठाया और इंदिरा गांधी के उन दुराग्रही अधिकारियों की पोल खोली, जिन्होंने लाखों भारतीयों को सताया, जिनमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवक थे, ताकि उनकी विरोधी आवाज का दमन किया जा सके। आपातकाल में 1,30,000 से भी अधिक भारतीयों को जेल भेजा गया, जिनमें 1,00,000 से अधिक स्वयंसेवक ही थे।

12 दिसंबर, 1976 के दिन ‘दि इकानोमिस्ट’ ने लिखा

“श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध चल रहे भूमिगत आंदोलन में यह दावा किया जाता है कि वह विश्व में एक अकेली गैर-वामपंथी क्रांतिकारी ताकत है, जो यह दावा भी करती है कि वह रक्तपात तथा वर्ग संघर्ष दोनों से दूर है। वास्तव में उसे एक दक्षिणपंथी संगठन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जनसंघ की और इसके सांस्कृतिक सहबद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रभुता है, लेकिन इस समय इसके प्लेटफार्म पर केवल एक ही मुद्दा है और वह यह कि कैसे भारत में प्रजातंत्र को वापस लाया जाए? इस ऑपरेशन के सिपाही (भूमिगत आंदोलन में) हजारों स्वयंसेवक हैं, जो ग्राम स्तर पर चार व्यक्तियों के एक दल के रूप में संगठित हैं। उनमें से अधिकतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नियमित सदस्य हैं, यद्यपि बड़ी संख्या में अधिक-से-अधिक नए युवा लोग भर्ती हो रहे हैं। दूसरी भूमिगत पार्टियों, जिन्होंने भूमिगत आंदोलन में सहभागियों के तौर पर शुरुआत की थी, ने जनसंघ तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पक्ष में पूर्ण रूप से मैदान छोड़ दिया है।”

यहाँ तक कि इंदिरा गांधी को खुद यह मानना पड़ा, “हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 10 प्रतिशत स्वयंसेवकों को भी पकड़ न पाए। वे सब भूमिगत हो गए हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतिबंध के बावजूद उखड़ा नहीं है। इसके विपरीत, यह नए क्षेत्रों, जैसे केरल में अपनी जड़ें विकसित कर रहा है।” (दि पीपल वर्सस इमरजेंसी :‘ए’ सागा ऑफ स्ट्रगल 1991, पृष्ठ-21)

कई पर्यवेक्षकों के अनुसार, “सरसंघचालक की जिम्मेदारी लेने के बाद बालासाहब के नेतृत्व की यह पहली चुनौतीपूर्ण परीक्षा थी।

21 मार्च, 1977 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे प्रतिबंध को उठा लिया गया और बालासाहब को जेल से रिहा कर दिया गया। जैसे ही वे बाहर आए, बालासाहब देश भर की यात्रा पर निकल पड़े। उनका संदेश बिल्कुल साफ था कि “प्रतिशोध के लिए कोई स्थान नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस जीत का श्रेय प्राप्त हुआ है। यह समय हमारे विशाल हृदय होने का है। हमें उनके दिलों को बदलने की आवश्यकता है, जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है।” बालासाहब ने कहा, जब वे मार्च 1977 में नागपुर में एक विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।

9 अप्रैल, 1975 के दिन एक विशाल स्वागत जुलूस में, जिसमें हजारों स्वयंसेवकों ने भाग लिया, बालासाहब को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास ही में स्थापित एक मंच पर ले जाया गया। विभिन्न शीर्षस्थ नेताओं, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, दत्तोपंत ठेंगड़ी, माधवराव मुले और मधु दंडवते शामिल थे, ने इसी मंच से बालासाहब का स्वागत और समर्थन किया। एक प्रमुख समाजवादी नेता दंडवते ने बालासाहब के साथ यरवदा जेल में काफी समय बिताया था, जिसके कारण उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति विचारों में बदलाव आया था।

बालासाहब ने उसी दौरे पर उसी दिन पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था कि यह समय सभी प्रकार की कड़वाहटों को मिटाने का है और सबको प्रजातंत्र की मजबूती के लिए साथ-साथ आना चाहिए। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से भी भेंट की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ‘हिंदुत्व’ के विचार पर उनसे चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि यह एक सर्व-सम्मिलित विचारधारा है और इसकी आस्था सबको साथ लेकर चलने में है।

अगले दिन एक सार्वजनिक सभा में उनका अभिनंदन किया गया। एक बहु-प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्तित्व और पश्चिमी बंगाल, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल धर्मवीर ने सभा की अध्यक्षता की। धर्मवीरजी ने वर्ष 1964 से 1966 तक कैबिनेट सचिव का पद भी सँभाला था, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इससे पूर्व वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुख्य सचिव पद पर भी रह चुके थे। इस अवसर पर बालासाहब ने विस्तारपूर्वक बयान करते हुए तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम किए जाने की बात कही। उस समय की प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विरोधी ब्रिगेड, जिसमें सुभद्रा जोशी, डॉ. गोयल और शशि भूषण शामिल थे, द्वारा रची गई एक पुस्तिका का प्रकाशन सरकार द्वारा किया गया था और उसे आपातकाल के दौरान सरकारी खर्च पर वितरित किया गया था। इस पुस्तिका में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध हर प्रकार के आरोप गढ़े गए थे। ये आरोप नए न थे।

बालासाहब ने इस मौके पर यह भी बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देश भर में स्थित कार्यालयों पर आपातकाल में छापेमारी की गई थी, मगर अधिकारियों को कहीं पर भी भड़कानेवाली सामग्री का कोई लेशमात्र टुकड़ा भी न मिला था। उन्होंने विस्तारपूर्वक इस समारोह में उन परिस्थितियों को बताया, जो इंदिरा सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाए गए प्रतिबंध के लिए कारण बताई गई थीं। यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा जेपी आंदोलन से जुड़ना ही था।

उनके दिल्ली प्रवास के दौरान ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मुसलमानों’ के होने के मुद्दे को भी कई पत्रकारों ने उठाया। विशिष्ट मुसलमान नेता, जिनमें शाही इमाम भी शामिल थे, भी आए और उन दिनों बालासाहब से मिले।

अगले कई महीनों में ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मुसलिम’ मुद्दा संघ के भीतर चर्चा का विषय रहा। बालासाहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मुसलमानों के प्रवेश का स्वागत किया और इसे प्रोत्साहन दिया। उन्हें महसूस होता था कि इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि वे देश की मुख्यधारा में रहें।

बालासाहब के मुंबई में आयोजित अभिनंदन समारोह में जाने-माने न्यायविद्, कूटनीतिज्ञ और पूर्व कैबिनेट मंत्री जस्टिस (सेवानिवृत्त) एम.सी. छागला, जो अपने नागरिक स्वतंत्रता संबंधी विचारों के लिए जाने जाते थे, ने कहा, “मैं धर्म से एक मुसलमान हूँ, परंतु राष्ट्रीयता से एक हिंदू हूँ।” जाने-माने कानूनविद् नानी पालकीवाला ने भी इस समारोह में भाग लिया था। लगभग सभी सार्वजनिक समारोहों, जो बालासाहब ने उन दिनों देखे थे, में मुसलमान नेताओं ने बड़े ध्यानपूर्वक उनके साथ मंच साझा किए थे।

जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक स्तर पर प्रक्रियाएँ शुरू कर रहा था कि अलग-अलग हिस्सेदार एक साथ आएँ, उस कलह और दरार को पाटने के लिए—जो आपातकाल में पैदा की गई थी, ताकि देश अपने बेहतर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ पाए, मगर राजनीतिक हलकों में परिस्थितियाँ तेजी से खराब होती चली गईं।

केंद्र में सत्ता में स्थापित जनता पार्टी टूटकर बिखरने लगी थी। पार्टी के कई नेता मूर्खतापूर्ण लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। उनमें से कई बालासाहब के पास भी गए, जिन्होंने उन सबको एक ही सुझाव दिया कि आप सबको राष्ट्र निर्माण के लिए एक साथ काम करना चाहिए, परंतु उनके अंदर कई अहंकाररूपी कलहें विद्यमान थीं। एक समाजवादी नेता

मधु लिमये ने अपने कई सहयोगियों को भड़काना शुरू किया कि वे पार्टी के अंदर ‘दोहरी सदस्यता’ के मुद्दे को उछालें। यह पहल इसलिए थी, ताकि पार्टी में भारतीय जनसंघ के नेताओं के बढ़ते हुए दबदबे को रोका जाए, जिन्होंने अपनी पार्टी का विलय जनता पार्टी में कर दिया था, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अपने गहरे रिश्तों को बनाए हुए थे।

जो लोग मधु लिमये द्वारा उठाए गए मुद्दे का समर्थन कर रहे थे, उनकी माँग थी कि या तो भारतीय जनसंघ के नेता जनता पार्टी में रहें या फिर केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बने रहें। उनको दोनों की सदस्यता न दी जाए। उनकी यह माँग विद्वेषपूर्ण थी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक गैर-राजनीतिक संस्था है और वहाँ पर सदस्यता का कोई औपचारिक नियम नहीं है।

यह विवाद अगस्त 1977 में उठ खड़ा हुआ, जब जनता पार्टी की सरकार को बने छह महीने भी पूरे नहीं हुए थे। यह सबको पता था कि लिमये इस बात पर बेहद खफा थे कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था। इसलिए ऐसा नजर आता था कि उन्होंने बेड़ा डुबो देने का प्रण कर डाला था।

बालासाहब देवरस ने सैद्धांतिक बात कही कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बने रहने का निर्णय भारतीय जनसंघ के नेताओं को स्वयं लेना होगा। जहाँ तक संघ का प्रश्न है, वह किसी के भी दबाव ने अपने संबंध किसी से नहीं तोड़ेगा।

लिमये ने यह प्रश्न भी उठाया कि बालासाहब के दिल्ली आगमन के समय उनके स्वागत में कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित हुए। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने मंत्रियों को कहा था कि वे ऐसे किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाएँगे। सिकंदर बख्त मोरारजी मंत्रिमंडल के एक सदस्य और चाँदनी चौक, दिल्ली से निर्वाचित लोकसभा के सदस्य ने मोरारजी से कहा था कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि बालासाहब के स्वागत के लिए मंत्रियों के वहाँ चले जाने से कोई गलत कार्य हो गया है। बख्त स्वयं भी उस कार्यक्रम में गए थे, जिसके कारण मूल रूप से यह विवाद उपजा था।

यह कहा-सुनी न केवल जारी रही, परंतु इसने और अधिक जोर पकड़ लिया। इस बीच इन सब विवादों से बेपरवाह बालासाहब ने संगठनात्मक ढाँचे को उन क्षेत्रों में फैलाने का निर्णय लिया, जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पैठ नहीं थी। उन्होंने एक तीन चरणों की रणनीति को अपनाया। पहले चरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन कार्यकर्ताओं को फिर से जगाने पर जोर दिया, जो कुछ वर्षों से निष्क्रिय हो गए थे। दूसरे चरण में संस्था ने सामाजिक रूप से हाशिए पर नए समाज के उपेक्षित वर्गों (जिन्हें कई स्थानों पर ‘दलित’ के रूप में जाना गया) से संपर्क करने का निश्चय किया। तीसरे चरण में मुसलमानों को जोड़े जाने के प्रयत्न किए गए। एक समेकित लक्ष्य यह था कि समाज को एक संदेश दिया जाए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन लोगों के कार्य को, जो समाज के भले के लिए वे कर रहे हैं, अपना कार्य मानता है।

जब जनता पार्टी की सरकार गिरी, उसी समय असम में एक विशाल आंदोलन छात्रों द्वारा शुरू किया गया, जिसमें उन बँगलादेशी लोगों को देश से बाहर करने के लिए कहा गया, जो बड़ी संख्या में गैर-कानूनी रूप से असम में घुसकर रह रहे थे। बालासाहब में यह दूरदृष्टि थी कि वे इस बात पर अड़ सकें कि बँगलादेश से हिंदू इस कारण यहाँ आ गए थे कि वहाँ पर उनका उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए उन्हें शरणार्थी माना जाना चाहिए, जबकि अन्य लोगों को घुसपैठिए। इससे इस बात की घरेलू और साथ में वैश्विक जानकारी बढ़ी कि बँगलादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं।

आम चुनावों में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में वापस आ गईं। जनता पार्टी टूट गई थी। तत्कालीन भारतीय जनसंघ के नेताओं ने एक नई पार्टी का गठन किया—‘भारतीय जनता पार्टी’। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पार्टी ने ‘गांधीवादी समाजवाद’ को अपने एक आदर्श के रूप में अपनाया। सब लोग इस बात से सहमत न थे, परंतु बालासाहब ने बीजेपी को अपना मार्ग खोजने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। उन्हें पता था कि नए बने संगठन को आने वाले समय में अपना मार्ग बदलना पड़ेगा। इसलिए जब बीजेपी अपनी राह 1980 के दशक के आरंभ में स्वयं बना रही थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक नई चुनौती को स्वीकार किया।

वर्ष 1981 में संपूर्ण देश स्तब्ध रह गया, जब समाज के कमजोर वर्गों के 1500 हिंदुओं का तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम् स्थान पर धर्म परिवर्तन करा दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर पर्याप्त दबाव बनाया कि वे इस घटना की जाँच के लिए एक सर्वदलीय संसदीय समिति का गठन करें। समिति ने अपनी जाँच रिपोर्ट पेश की, जिसे संसद् में चर्चा का विषय बनाया गया। पार्टी से हटकर इसके विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने संसद् में इस घटना की कड़ी निंदा की। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से लेकर यह पहला अवसर था, जब धार्मिक परिवर्तन के मुद्दे पर एक संपूर्ण बहस की गई थी।

बालासाहब ने इस बीच संगठन के भीतर एक अधिक बड़ी चर्चा धर्म-परिवर्तन के मुद्दे पर शुरू कर दिया था, जो भारत के कई हिस्सों को प्रभावित कर रहा था। एक पाँच दिवसीय बौद्धिक विचार सत्र बंगलौर में आयोजित किया गया, जिसमें सभी जिला स्तर के संघ प्रचारकों ने भाग लिया। यह संस्था की कर्तव्य यात्रा में एक मुख्य मोड़ था, क्योंकि इसमें समाज के उपेक्षित वर्गों के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीति और रणनीति की दिशा तथा कार्यक्रमों को तय किया गया। इस बैठक के बाद एक विशाल ‘विराट् हिंदू सम्मेलन’ का आयोजन किया गया, जिसमें 5 से 6 लाख लोगों ने भाग लिया। दिल्ली के तत्कालीन प्रांत प्रचारक अशोक सिंघल ने इस सम्मेलन के आयोजन में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। सिंघल ने बाद के कुछ वर्षों में विश्व हिंदू परिषद् का नेतृत्व सँभाला और 1980 के दशक के अंत में तथा 1990 के दशक के आरंभ में राम मंदिर बनाए जाने के आंदोलन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।